INTERVIEW: ANDREJ KLAHN

K.WEST: In der Ausstellung »Frontline« sind Fotos zu sehen, die Sie zwischen Februar und April 2011 in Libyen gemacht haben. In einer Zeit des Ausnahmezustands. Wie haben Sie vor Ort den Überblick behalten?

DWORZAK: Ganz einfach: eine Straße, 2.000 Journalisten. Man muss nur dem Tross hinterherfahren.

K.WEST: So einfach ist das?

DWORZAK: Man muss sich bewusst machen, dass da Horden von Berichterstattern unterwegs sind. Dieser Job ist erschreckend, fast banal geworden. Die große Entscheidung, die es im Februar zu treffen galt, war lediglich, ob wir von Tunesien oder von Ägypten aus nach Libyen einreisen. Nach fruchtlosen Versuchen, ein libysches Visum für die Gaddafi-Seite zu bekommen, haben wir uns entschieden, von Ägypten aus in den Osten zu gehen. Von dort ging es dann im Konvoi mit anderen Journalisten weiter. Man kennt sich, denn es ist ein überschaubarer Kreis von Fotografen und Schreibern, die so etwas machen.

K.WEST: Die Lage schien aus der Ferne betrachtet ja sehr unvorhersehbar zu sein. Woher wussten Sie, welche Bilder eine gewisse Relevanz haben könnten?

DWORZAK: Ob relevant ist, was man macht, weiß man zunächst nie. Man steht in der Frühe auf, schaut sich ein bisschen im Hotel um, fragt herum und versucht herauszubekommen, was interessant sein könnte. Natürlich ergeben sich schnell Kontakte zu Einheimischen. Sehr wichtig sind die so genannten Fixer, Einheimische, die vor Ort organisieren und einen mit Informationen versorgen. Manche sind besser, andere weniger gut. Alles in allem ist meine Arbeit aber sehr uneinsam.

K.WEST: Mussten Sie mit den Rebellen kooperieren, um die Bilder zu bekommen, die Sie haben wollten?

DWORZAK: Man muss als Krisenfotograf grundsätzlich bereit sein, seine Großmutter für gute Bilder zu verkaufen (lacht). In Libyen war das aber nicht so, denn die Rebellen wollten aufgenommen werden. Richtig ist aber, dass es immer schwieriger wird, jemanden zu überzeugen, der nicht fotografiert werden will.

K.WEST: War das früher anders?

DWORZAK: Die Kämpfe in Tschetschenien waren in dieser Hinsicht der letzte jungfräuliche Krieg. Die Beteiligten haben damals die Bilder, die wir von ihnen gemacht haben, nie gesehen. Das hat unsere Arbeit erleichtert. Heute hat jeder eine sehr genaue Vorstellung davon, wie er auf einem Foto rüberkommen möchte.

K.WEST: Kriegsberichterstattung ist mehr denn je Teil der Kriegsführung. Wie unabhängig kann das Berichten aus Krisenregionen sein?

DWORZAK: Früher hieß es oft: Das darf man nicht fotografieren. Derartige Verbote ließen sich dann umgehen. Heute ist es nuancierter. Es geht darum, wie etwas dargestellt werden soll. Das Ideal in Libyen war das heroische Opfer, nicht weinerlich, sondern stark – aber immer Opfer.

K.WEST: Das Bewusstsein, welchen Einfluss Bilder haben können, war also auch unter den libyschen Aufständischen ausgeprägt?

DWORZAK: Wenn ich heute zurückdenke, wie die Rebellen herumgesprungen sind, liegt zumindest der Verdacht nahe, dass da sehr viel gespielt worden ist. So als hätten sie versucht, einen Film nachzuahmen. Militärisch waren die Operationen im Osten vollkommen sinnlos. Mit Strategie hatte das nichts zu tun. Es ging darum, der Weltöffentlichkeit zu zeigen: Wir machen Krieg und sind gegen Gaddafi. Diese Milchmädchenrechnung ist am Ende ja auch aufgegangen.

K.WEST: Fühlt sich der Krisenfotograf in solchen Momenten manipuliert?

DWORZAK: Die Sache ist vielschichtiger. Es gibt nun mal diese Tendenz zur Schauspielerei, ein Bewusstsein für die eigene Wirkung. Warum soll das nicht abgebildet werden? Ich kann als Fotograf versuchen, das, was ich dort erlebe, in Frage zu stellen. Diese Haltung in einer Zeitschrift rüberzubringen, ist aber sehr schwierig. Es hat keinen Sinn, in den abgeklärten Zynismus der Frontfotografen zu verfallen. Aber ein bisschen Distanz schadet ganz sicher nicht.

K.WEST: Was haben Sie für Möglichkeiten, diese Zurschaustellung zu hinterfragen?

DWORZAK: In den wirklich guten Momenten gelingt es mir vielleicht, Verwirrung zu stiften, klare Antworten zu vermeiden. Früher wollte ich den Menschen das Frühstück verderben. Ich wollte ihnen die Grausamkeit und Brutalität des Krieges ins Wohnzimmer bringen – knallhart. Das scheint mir heute nicht mehr nötig zu sein. Ich möchte lieber zeigen, dass etwas ganz anders ist, als es zunächst den Anschein hat, oder dass wir nicht wissen, was vorgeht.

K.WEST: Haben Sie überhaupt Zeit, vor Ort zu recherchieren, bevor Sie Bilder abliefern müssen?

DWORZAK: In Libyen hatte ich einen Auftrag des New Yorker, ich bin von Ende Februar bis Mitte April dort gewesen. Eine tolle Geschichte, denn ich konnte sehr intensiv mit dem Schreiber zusammenarbeiten. Er wusste am Anfang noch nicht, was er schreiben wollte. Das hat sich erst nach einigen Wochen herauskristallisiert. Ich musste dann später sehen, dass ich Bilder dazu bekomme. Am Ende ist dann ein Foto erschienen, das in den ersten Tagen unseres Aufenthalts entstanden ist.

K.WEST: Kennen Sie so etwas wie Selbstzensur?

DWORZAK: Das ist mit dem Fotografeninstinkt kaum vereinbar.

K.WEST: Sie sehen grauenvolle Dinge, schwer Verletzte, Misshandelte, Tote. Welche Rolle spielen Gefühle wie Scham oder Pietät für Ihre Arbeit?

DWORZAK: Merkwürdigerweise ist es in den meisten Fällen möglich, in solchen Situationen mit der Kamera dabei zu sein, etwa bei Beerdigungen. Aber für mich sind Anstand und Rücksicht auf die Verletzlichkeit der Beteiligten am allerwichtigsten. Ich maße mir nicht an, mir alles zu erlauben, weil ich mich für den großen Verkünder der Wahrheit halte oder den Menschen erzählen müsste, was los ist.

K.WEST: Worin besteht für Sie der Reiz, in Krisenregionen zu arbeiten?

DWORZAK: Es ist Neugierde, solche extremen Situationen kennenzulernen. Irgendwann wird das aber auch langweilig. Ich mache mittlerweile auch gerne andere Bilder und und bin ein bisschen weg von der Kriegsfotografie.

K.WEST: Welche Rolle spielt Angst bei Ihrer Arbeit? Können Sie die verdrängen, wenn Sie fotografieren?

DWORZAK: Angst ist überlebenswichtig. Wenn ich in bestimmten Situationen keine angst habe, läuft etwas falsch.

K.WEST: Fühlen Sie sich durch die Kamera geschützt?

DWORZAK: Vor Gefahren nicht, ganz im Gegenteil. Aber im Zwischenmenschlichen kann einen die Kamera manchmal schützen, sie kann aber auch ein Hindernis sein. Sie ist die denkbar beste Entschuldigung, seine Nase in Dinge hineinzustecken, ohne sehr viel von ihnen wissen zu müssen. Aber es ist schon okay, dass ich zwei, drei Wochen nach Libyen fahre, und eine Reportage abliefere. Es käme mir allerdings komisch vor, in der Kürze dieser Zeit etwas schreiben zu müssen.

K.WEST: Wie viel Kalkül und Bewusstsein beim Fotografieren gestatten Situationen, in denen Sie mittendrin und so auch selbst in Gefahr sind? Bleibt da viel Aufmerksamkeit für die Qualität eines Bildes übrig?

DWORZAK: Das hängt davon ab, wie schlimm es ist. Aber es gibt schon so etwas wie einen Instinkt zu fotografieren. Ich mache diese Arbeit ja schon ewig, sie ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Es hat keinen Sinn, in diesen Situationen nicht zu fotografieren. Aber das Multitasking wird mit zunehmendem Alter schwieriger. Mit 25 konnte ich rumrennen, telefonieren, fotografieren und noch aussortieren. Das geht heute nicht mehr so.

K.WEST: Als sich die Agentur »Magnum« gründete, versammelten sich unter diesem Label »humanistisch« gesinnte Fotografen; mitgedacht war der Impuls, durch Bilder die Welt zu verbessern. Können Sie damit heute noch etwas anfangen?

DWORZAK: Für mich klingt das sehr pathetisch, ja: anmaßend. Vielleicht hatte das einzelne Bild damals noch eine andere Dringlichkeit. Dennoch glaube ich, dass es auch heute noch wichtig ist, solche Bilder zu machen. Manchmal denke ich, dass es den Beteiligten helfen kann, dass Reporter anwesend sind, die davon berichten können, was geschieht. Aber moralisch erhaben fühle ich mich durch meine Arbeit nicht. Dennoch würde ich für das Recht, in solchen Situationen fotografieren zu dürfen, kämpfen.

K.WEST: Muss man, um den Job gut zu machen, ein neutraler Beobachter sein?

DWORZAK: Ganz im Gegenteil: Eine eigene Position ist wichtig. Sie nicht zu haben, wäre unmenschlich. Was wäre Neutralität am Beispiel Libyen denn gewesen? Zu sagen: Gaddafi ist ja auch nicht so schlecht. So ein Schwachsinn. Aber die Sache ist vor Ort ohnehin viel komplizierter. Denn die Guten und Bösen sind nicht so sauber zu trennen. Krieg ist etwas dynamisches, er verändert vieles.

K.WEST: Was macht gute Kriegsfotografie aus?

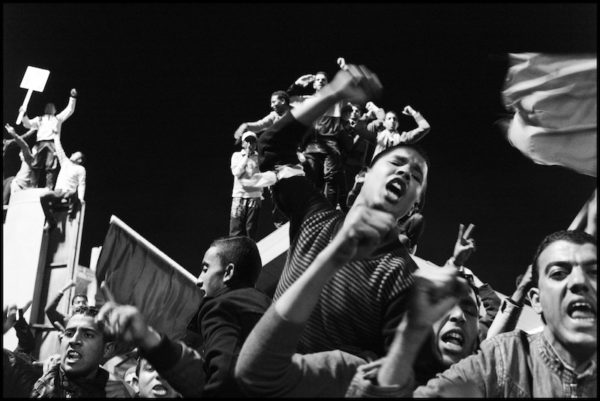

DWORZAK: Gute Bilder verwirren den Betrachter, zumindest ein bisschen. Sie lassen ihn erstaunen, haben nicht diese plakative Klarheit, wobei das selten einzelnen Bildern, sondern meist Serien gelingt. Selbstverständlich gibt es eine handwerklich perfekt ausgeführte, fast sportlich dynamische Kriegsfotografie. Aber ich bin mir nicht sicher, ob uns diese Bilder etwas bringen, ob wir aus ihnen etwas lernen können. Nehmen wir nur das Beispiel Ägypten: Es gibt Hunderte von Aufnahmen von den Protesten auf dem Tahrir-Patz. Die besten Fotojournalisten der Welt waren da und haben wunderbare Bilder geliefert. Aber es sind immer dieselben schreienden oder Steine werfenden Menschen zu sehen. Was erfahre ich aus diesen Bildern über Ägypten?

K.WEST: Die Schönheit eines Bildes wird häufig gegen seinen dokumentarischen Wert ausgespielt. Unschärfe und hastig gewählte Bildausschnitte wirken authentisch. Achten Sie darauf, keine schönen Bilder zu machen?

DWORZAK: Ich habe nicht so viel von Fotografie gelernt, als dass es mir leicht fallen würde, schöne Bilder zu machen. Davon abgesehen halte ich es auch für falsch, Krieg schön darzustellen. Aber das sagt sich in meinem Fall leicht, denn ich muss mich nicht um einen Teil meines Könnens beschneiden. Anders gesagt: Ich bin froh, es nicht zu können.

NRW Forum Düsseldorf: »Frontline«. 24. Sept. 2011 bis 8. Januar 2012. www.nrw-forum.de