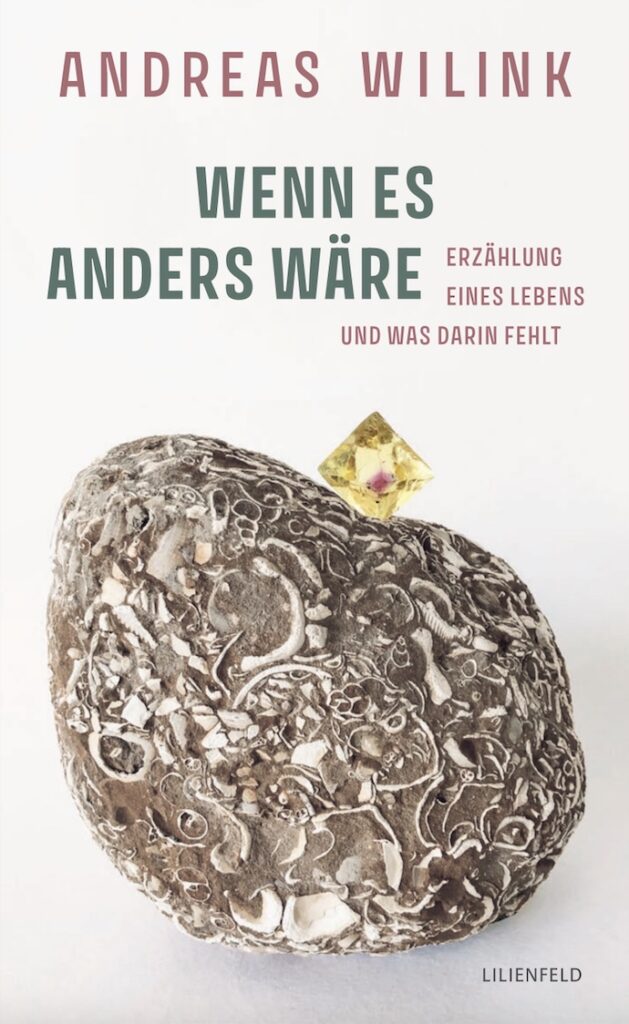

Andreas Wilink, Mitbegründer und Autor von kultur.west, legt sein literarisches Debüt vor: »WENN ES ANDERS WÄRE – Erzählung eines Lebens und was darin fehlt«. Das Buch versteht sich als autofiktionale Biografie wie auch als Gesellschaftsporträt. Es reicht von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart und beschreibt ebenso das Klima provinzieller Enge im westfälischen Bocholt wie die Aufbrüche der Zeit und des Ich-Erzählers: die Selbstfindung als schwuler Mann ebenso wie seine berufliche und für ihn existentielle Verankerung im Raum der Künste.

kultur.west: Ist der Buchtitel mehrdeutig zu verstehen?

ANDREAS WILINK: Ja, das ist bewusst so gewählt. Es ist die Erzählung eines, nicht die Erzählung meines Lebens. Um die zwar auch durchlässige Trennlinie zu bezeichnen, die das Wirkliche und wirklich Gewesene vom Fiktiven und seiner Formung unterscheidet, also das Gefundene bzw. Wiedergefundene vom Erfundenen. In dem Text geht es auch darum, das Trügerische von Erinnerung zu reflektieren und Imagination als gleichwertig anzuerkennen, als legitim, weil sie ja in einem selbst entstanden ist. Ich umspiele diese Einbildungskräfte.

kultur.west: Gibt es einen Auslöser und so etwas wie einen Schlüssel für den Text?

WILINK: Den Hauptstrang bildet die emotionale Erschütterung des Ich-Erzählers, die ihn aus seiner Routine und Ordnung wirft, durch die Verbindung zu einem viel jüngeren Mann. Diese wiederholt und spiegelt in gewisser Weise eine frühere, 30 Jahre davor liegende Liebesbeziehung, damals zu einem Schauspieler. Und löst beim Erzähler ein Echo aus. Von dieser Begegnung aus – von Anfang bis Ende – verzweigt und verästelt sich der Text. Das Erzähler-Ich fördert aus seiner inneren, naturgemäß schwulen Welt Begegnungen, Situationen, Ereignisse, Haltungen und Verhaltensformen, die sein Lebensmuster prägen, beeinflussen, variieren.

kulturwest: Wie haben Sie Ihre Erinnerungs-Maschine in Gang gesetzt?

WILINK: Ich glaube, dass, wenn man sich solch einem Unterfangen stellt, es darauf ankommt – jedenfalls ist es für mich so gewesen –, sich ein Grundmotiv zu setzen. Natürlich ist das nicht beliebig wählbar und auch nicht so, dass sich partout alles darunter zwingen lassen würde. Ich habe mich für den Aspekt und die Perspektive des Misslingens, des Verlustes, der abbrechenden Lebenslinie entschieden und führe dies manchmal bis zum Endpunkt des Todes einiger auftretender Figuren. Überhaupt ist der Tod als größtmögliche, unwiderrufliche Trennung das Hauptmotiv neben dem anderen, dass und wie und weshalb Abbrüche und Trennungen auch in Liebes-Beziehungen stattfinden. Insofern frage ich nach Bedingungen, unter denen glückendes Leben möglich oder unmöglich ist. Ein Grundmotiv für den Ich-Erzähler ist die Einsamkeit, die bei ihm und seinen Freunden viele Farben und Formen annimmt. Sie kann sich mit Ruhm, Erfolg und Glanz verbinden oder mit dem Gegenteil, einem Leben im Abseits.

kulturwest: Welchen Einfluss hat das, was Sie erzählen, auf Form und Stil des Textes?

WILINK: Mir war klar, dass ein episch weit erzählter Bogen nicht in Frage kommt. Keine Buddenbrooks! Stattdessen hat sich das Episodische, Vorläufige, Abbrechende und nicht zu Ende Geführte als Stilmittel von selbst ergeben. Denn es korrespondiert ideal mit dem Inhaltlichen und führt so zu der Erzählform: knappes Aufblenden einer Szene, schneller Szenenwechsel, Zeit- und Gedankensprünge, Momentaufnahmen.

kultur.west: Das Buch hat Bekenntnischarakter und lässt gewissermaßen tief blicken. Dazu muss man sich überwinden, oder?

WILINK: Ja, das war eine Entscheidung. Es hat etwas von Großreinemachen. Ich würde meinen, die größte Härte in dem Text besteht gegenüber mir selbst. Dennoch sagen diejenigen, die das Buch bisher vorab lesen konnten, sie hätten nicht selten gelacht, es gibt komische Momente und für meine Generation ein Wiedererkennen in vielen Dingen und Details, Gewohnheiten und analogen Verhaltensweisen, die uns heute bereits historisch vorkommen.

kultur.west: Charakteristisch erscheint mir, wie Zitate aus der Kunstwelt – aus Literatur, Film, Theater, Musik – den Text durchziehen und ihn bestimmen.

WILINK: Sie bilden den Empfindungs- und Assoziationsraum des Erzählers ab und sind sein vielleicht nachhaltigster Dialogpartner, sie übersetzen seine psychische und emotionale Gespanntheit und sind Helfer, Stützen und Koordinaten im System der unsicheren, unübersichtlichen Lebenswirklichkeit des Protagonisten.

»WENN ES ANDERS WÄRE – ERZÄHLUNG EINES LEBENS UND WAS

DARIN FEHLT«

LILIENFELD VERLAG, 280 SEITEN, 24 EURO

BUCH-PREMIERE: 29. OKTOBER, HEINRICH-HEINE-INSTITUT, DÜSSELDORF

LESUNGEN

31. OKTOBER, LESERAUM IN DER AKAZIENALLEE, ESSEN

27. NOVEMBER, TANAS, SCHAUSPIELHAUS BOCHUM