Das Alabaster Flusspferdchen hat 4000 Jahre auf dem Buckel. Damals fand der Bildhauer noch allerhand lebende Modelle dieser Spezies – den ganzen Nil entlang. Mittlerweile sind die pummeligen Riesen am gesamten Unterlauf ausgestorben, was aber bleibt ist der Name: Nilpferd. Darum passt die Statuette auch so gut in die Schau im Gustav-Lübcke-Museum. Mit dem kleinen Hippopotamus und rund 140 weiteren teils spektakulären Objekten wird dort die Rolle des Wassers im Land der Pharaonen beleuchtet.

Für die Bauern gab es damals nur drei Jahreszeiten: die Monate der Nil-Überschwemmung, danach die der Aussaat und dann die Ernte. Der Wasserstand bestimmte also den Lebensrhythmus. Denn ohne den nährstoffreichen Schlamm, den die Nilschwemme auf die Felder brachte, wäre ein Leben in dieser Region kaum möglich gewesen. Erst mit dem Bau des Nasser-Staudamms (1960–1970) änderte sich das.

Im Gustav-Lübcke-Museum werden nun Flora und Fauna am Nil in Augenschein genommen – zum Beispiel in Gestalt der über 2000 Jahre alten Mumie eines Krokodils. Auch führt die Schau in die Welt der Götter und Göttinnen, die mit Wasser in Verbindung stehen. Die Bedeutung des Wassers im Totenkult wird unter anderem mit einem 4000 Jahre alten Holzschiffchen belegt, das als Grabbeigabe diente. Es geht um Wasser im Tempel und bei häuslichen Ritualen. Im Bereich der Logistik stehen Schifffahrt und Handelskarawanen im Fokus. Auch wirft die Schau einen Blick auf die Körperpflege und jahrtausendealte Schminkgefäße – besonders ausgefallen ist das Modell in Froschform.

Brot und Bier

Der Arbeitsalltag kehrt ein mit Blick auf einen Bierbrauer, der Maische durch ein Sieb drückt. Die Alten Ägypter bereiteten sie nicht, wie heute üblich, mit geschrotetem Malz zu, sondern mischten Brotstücke und Dattelessenz ins Wasser. Das fertige Getränk hatte denn auch wenig gemein mit unserem Bier. Es war trüb, dickflüssig und mit Teigbröckchen versetzt. Neben Brot diente dieses Gebräu als Grundnahrungsmittel. Arbeiter, Soldaten und Beamte wurde häufig in Brot und Bier ausbezahlt, und den Verstorbenen gab man etwas davon mit ins Jenseits.

Ausgehend von den uralten Stücken, zieht die Ausstellung im Gustav-Lübcke-Museum auch immer wieder Verbindungen in unsere Gegenwart. Dabei legte Kuratorin Jalina Tschernig großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit – sowohl inhaltlich als auch was die Planung und Durchführung der Schau betrifft. So wurden etwa Transport- und Kurierwege so kurz wie möglich gehalten – keine Leihgabe legte mehr als 400 Kilometer nach Hamm zurück. Und anstelle von Stühlen oder Hockern stehen für die ruhesuchenden Besucher*innen Wasserkästen als Sitzgelegenheiten bereit.

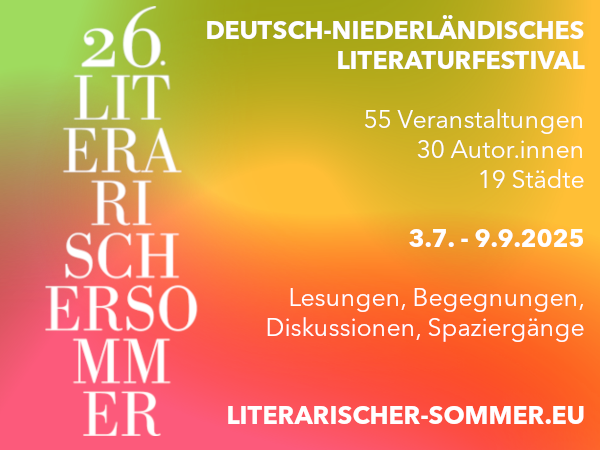

Gustav Lübcke Museum, Hamm

Bis 3. September