Keine repräsentative Villa, keine schicke Altbau-Etage, noch nicht einmal ein cooler Loft. Schmucklos ist das Krefelder Wohnhaus. Von der Sorte, wie man sie schnell und in großer Zahl hochzog in der Nachkriegszeit. Die Klingel der Adolf-Luther-Stiftung findet sich ganz unten, als eine unter vielen auf dem Brett. Ja, der Künstler sei ziemlich bescheiden gewesen, bemerkt Magdalena Broska. Sie hat die Tür geöffnet. Und man ist eingetreten in die etwas schummerig beleuchtete Erdgeschosswohnung, wo kaum mehr ein Eckchen frei bleibt zwischen spiegelnden Stelen, hängenden Linsen, zwischen »Lichtschleusen« und wandfüllenden »Hohlspiegelobjekten«.

Luther hat hier selbst über Jahrzehnte gelebt und neben den vielen eigenen auch einige Werke bewunderter Kollegen um sich versammelt. Als Atelier diente ihm eine Art Wintergarten, den er selbst hatte anbauen lassen. Jetzt stehen dort die beiden Schreibtische der 1990 gegründeten Stiftung, die nach dem Tod des Künstlers hier geblieben ist und immer schon von Magdalena Broska geleitet wird.

Man habe alles ziemlich genau so belassen, wie es war zu Luthers Lebzeiten, so Broska. Sogar die sparsame Beleuchtung sei original. Der Künstler hielt das Licht bewusst punktuell, denn er war überzeugt, dass seine spiegelnden Werke so am besten wirken. Da sie das Licht anziehen, wiedergeben, vermehren. Auch die Designersessel stehen noch da, wo Luther sie platziert hatte. Und selbst das Tellerchen mit Pralinen auf dem kleinen Couchtisch hat Geschichte. Jede Menge solcher Leckereien habe sie als junge Wissenschaftlerin verputzt, so Broska. Wenn sie dasaß und Luther geduldig zuhörte, der ihr immer wieder gern davon erzählte, wie er in seiner Kunst einst zum Licht gefunden hat. Keine unkomplizierte Geschichte.

Zumal er seine Laufbahn nicht als Künstler, sondern als Jurist begonnen hatte. Nach Studium und Promotion war Luther lange Richter in Krefeld, dabei aber zunehmend unzufrieden, weil er seiner eigentlichen Berufung nur abends und am Wochenende nachgehen konnte. Er malte zunächst nach Art der Impressionisten, ließ sich aber später auch von diversen anderen Stilen und Strömungen inspirieren. Erst 1957 fasste er sich dann ein Herz und machte Ernst.

Mit Mitte 40 kündigte Luther seinen Posten bei Gericht und verfolgte seither ziemlich systematisch sein Ziel: weg vom Bild, hin zum Licht, das er nicht darstellen, sondern gelöst von der Materie in seine Kunst bringen wollte. Er versuchte es zunächst etwa mit monochromen Gemälden, indem er die aus Kreide und Pigment selbst gemixte schwarze Farbe per Spachtel so dick auftrug, dass sie Schatten warf und auch unterschiedliche Weise das Licht reflektierte. Gerne hätte Broska ein Bildbeispiel im Original gezeigt. Doch ist es verliehen und fehlt in der Wohnung. Überhaupt ist es hier für gewöhnlich wohl noch voller. Viele Stücke sind unterwegs zu der Ausstellung in Krefeld. Im Herbst steht dann noch eine große Retrospektive in der Situation Kunst in Bochum an.

Luther überall. Auch eine gewichtige, reich bebilderte Monografie ist jüngst erschienen und wird sicher dabei helfen, den Künstler bekannter zu machen. Er kann es gebrauchen. Oftmals hat man Einzelwerke vor Augen – die Krefelder »Linsenallee« etwa, die Hohlspiegelobjekte in der Cafeteria der Ruhr-Uni Bochum, im Park von Schloss Morsbroich oder hoch oben in der Düsseldorfer Tonhalle. Doch den Künstler dahinter kennen eher wenige.

Deutlich mehr machen etwa Namen wie Piene, Mack und Uecker her. Dabei bewegten sie sich in denselben Kreisen, umgetrieben von ganz ähnlichen Fragen. Wie Luther wandten sich die Zero-Pioniere gegen die herkömmliche Malerei mit Pinsel auf Leinwand. Allen gemeinsam war auch der Wille, mit Licht, Raum, Bewegung und Dynamik eine neue Kunst zu schaffen. Trotzdem blieb Luther eher im Abseits – vielleicht weil er um einiges älter war als die Helden der Zero-Bewegung, vielleicht weil er als Autodidakt zur Kunst gefunden hatte. Vielleicht auch, weil der Jurist eine spezielle Herangehensweise und sicher einen intellektuelleren Habitus hatte.

Allerdings nicht immer. Unmut, Wut, Ungeduld haben ihn um 1960 wohl den zuvor mit so viel Logik und System verfolgten Weg vorübergehend vergessen lassen. Er griff nun nach recht rabiaten Mitteln, um den Fortschritt seiner Kunst zu erzwingen. Die Axt als letzte Lösung: »Ich benötige die direkte Aktion«, sagte der Künstler rückblickend. »Das eigenhändige Zerschlagen von Flaschen mit einem Instrument, dem Beil« sollte ihn aus der Sackgasse führen. »Handschuhe sind nötig«, erläuterte er. »Die Flaschen springen in Scherben. Ihre frischen Kanten leuchten im Licht auf.« Ein großes Erlebnis für Luther: »Ich sehe das Licht für eine Sekunde, jedes Mal, bei jeder Flasche, es ist grandios.«

Nun entstanden Objekte, bei denen er schlichte Scherben zwischen zwei Scheiben füllte und das Licht hindurchfallen ließ. Die »Lichtschleusen« aus zerschlagenen Flaschen waren aber nur der Anfang. Mit vorgefertigten Brillengläsern, Glaskugeln, Rasierspiegeln und Reagenzgläsern dachte er die Idee weiter und setzte etwas später Spezialanfertigungen aus Glas oder Plexiglas ein. Dabei wurde der Hohlspiegel zum Liebling des Künstlers.

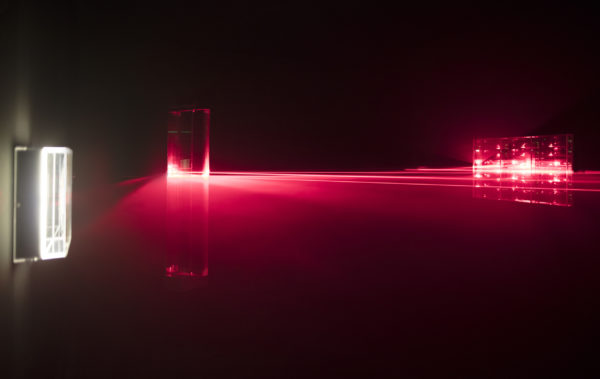

Sein Schlüsselerlebnis mit den im Licht blitzenden Scherben wollte Luther mit dem Publikum teilen und in seinen »Flaschenzerschlagungsräumen« für jeden, jede nachvollziehbar machen. Erstmals installierte er einen solchen öffentlichen Erlebnisraum 1968 in einer Düsseldorfer Galerie: Da hing in abgedunkelter Umgebung eine Flasche am Seil von der Decke, und daneben stand reichlich Nachschub bereit. Denn alle sollten es einmal versuchen: Die Flasche mit Schwung gegen eine senkrecht stehende Stahlplatte schleudern und dann schauen, wie es kurz blitzt, wenn das Licht auf die Scherbenkanten fällt. Für die Krefelder Ausstellung wird der »Flaschenzerschlagungsraum« demnächst nachgebaut. Noch mehr von Luthers Rundum-Erlebnissen warten dann in Haus Esters. Der 1970 erdachte »Laserraum« etwa, wo der Laser auf eine sich langsam drehende Plexiglasscheibe und Flachspiegel trifft. Strahlen teilen sich, und Rauch lässt die Linien rubinrot erglühen.

Luthers Interesse am Licht im Raum führte ihn bald immer öfter aus den Museen und Galerien hinaus in die Öffentlichkeit, wo er seine Werke für alle zugänglich machte. Seit Anfang der 1970er Jahre arbeitete der Künstler auch mit Architekten zusammen. Zu den frühen Aufträgen dieser Art zählt eine 21 Meter breite Wand aus 350 Hohlspiegeln, die er für die Vorhalle der damals im Bau befindlichen Mensa der Finanzhochschule im Schlosspark von Nordkirchen im Kreis Coesfeld konzipierte.

Botschaften und Behörden, Konzertsäle und Sparkassen sollten sich bald mit Luthers lichten Stücken schmücken. Auch ins Bonner Kanzleramt und in den Sitzungssaal des Bundestags zog seine Kunst ein. Luther habe keine Scheu gehabt, potenzielle Auftraggeber auch persönlich anzusprechen und einzuladen, so Broska. Ohne Berührungsängste konferierte er auch mit Handwerkern, Technikern, Wissenschaftlern, Architekten. Die Gäste gingen ein und aus in seinem Krefelder Heim. Wer nicht schon alles auf Luthers altem Sofa dort gesessen haben muss.

Die Spuren im Leder erzählen von einer anderen Zeit: In der schlichten Wohnung und den gläsernen Werken scheint er noch einmal auf – der Geist der Bonner Republik. Transparent, demokratisch, optimistisch. Mit Kunstwerken, die für jeden zugänglich sind, die jeder versteht. Mittlerweile sind sie in die Jahre gekommen. Broska weiß es am besten, denn die Stiftung ist immer öfter mit Erhaltungsfragen befasst: Spiegel austauschen, Gläser polieren, Kratzer entfernen… Die Klarheit, den Optimismus von einst wird diese Kosmetik allerdings nicht zurückbringen können.

Ausstellung: Adolf Luther

15. Mai bis 25. September, Kunstmuseen Krefeld

Buch: Luther Licht Werk und Sammlung, 2021

Magdalena Broska (Hrsg.)

407 Seiten, erschienen im Hirmer Verlag