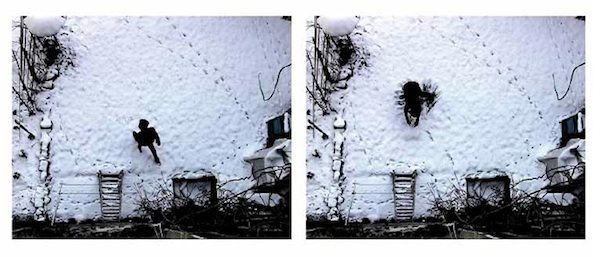

Die Idee schwebte ihr schon lange vor, allein der Schnee fehlte. Bis zu jenem Wintertag 2009. Johanna Reich sieht es kräftig rieseln und macht sich sofort daran, ihre teure Videokamera an das alte Wäschegestell vor dem Fenster zu montieren. Als die Schneedecke dick genug ist, stürmt sie die Treppen hinunter in den Garten hinter dem Haus und beginnt, im Weiß zu wühlen.

Von oben schauen wir mit der Kamera zu, wie das Loch im Schnee immer größer wird. Es dauert nicht einmal zwei Minuten, dann ist die Künstlerin, trotz unserer ununterbrochener Beobachtung, verschwunden – und mit ihr das Vertrauen in die Wahrheit des Mediums Film. Denn in Wirklichkeit ist Reich natürlich noch da. Der Apparat kann sie nur nicht mehr ausmachen in ihrem schwarzen Outfit vor dem Hintergrund des ebenfalls schwarzen Bodens. Das Verschwinden und der Zweifel am medial vermittelten Bild sind Themen, die Reich immer wieder angeht in ihren kurzen, knappen, pointierten, oft ergreifend einfachen Arbeiten.

Man merkt: Sie denkt sehr stark in Bildern. In bewegten zwar, doch tritt die Erzählung in den Hintergrund. Das passt zu Reichs Anker in der bildenden Kunst: Sie hat ihren Abschluss an der Kunstakademie in Münster gemacht, bevor sie zum Postgraduierten-Studium an die Kunsthochschule für Medien nach Köln kam. Ihre Arbeiten sind Bilder und Filme zugleich.

Um noch mehr von ihnen zu zeigen, legt die Künstlerin das iPad auf den Tisch im aufgeräumten Atelier. Ein Film zeigt: Auf einer Industriebrache spielt sie gekonnt mit allerlei verwirrenden Spiegelungen in riesigen Pfützen. Oder noch besser: Sie kickt auf der Straße oder im Grünen, benutzt aber statt des Fußballs die laufende Videokamera – eine von zwölf, die sie genau für diesen Zweck bei Ebay ersteigert hat.

Gelegentlich trifft man die Künstlerin mit einem kleinen Beamer. Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld, wo sie wohnt, wirft sie ihre bewegten Bilder groß an Mauern, Zäune, Hauswände. Noch mehr Aufmerksamkeit verspricht nun ihr Auftritt bei der Videonale in Bonn. Dort zeigt Reich ihre schlichte Schneegeschichte mit Titel »Black Hole«. Sie ist nicht die einzige Kölnerin im Kunstmuseum. Von den 48 ausgewählten Kollegen arbeitet immerhin ein halbes Dutzend in der großen Nachbarstadt.

Fast alle um die 30, haben sie ihr Studium an der Kunsthochschule für Medien noch nicht lange hinter sich gebracht und versuchen nun, mit ihrer Kunst in der Szene irgendwie Fuß zu fassen. Hüpfen von Stipen-dium zu Stipendium und helfen sich nebenbei mit diversen Jobs über die Runden – schneiden Werbefilme, schießen Hochzeitsfotos, leiten Film-Workshops für Kinder.

Ihre Kunst schicken sie derweil um die Welt, um sich einen Namen zu machen. »Black Hole« von Johanna Reich etwa war bereits in Island, in den USA, in Japan und Italien unterwegs. Die Teilnahme an einem international renommierten Festival wie der Videonale kommt nun krönend hinzu. Sicher ein dicker Pluspunkt in der Karriere. Zumal die Auswahl unter 1774 Kollegen, die sich in diesem Jahr um eine Teilnahme beworben haben, keine Selbstverständlichkeit ist, eher schon als große Ehre gelten kann.

So zeigen sich Reich und die Kölner Videonale-Truppe denn auch ehrlich stolz. Man trifft sie zwischen Poll, Deutz, Südstadt und versteht auf dem Weg von Atelier zu Atelier, was in der Kunstform steckt. Man ahnt, welche oft sehr eigenen Herangehensweisen die Videonale unter ihrem Dach vereint: von ironisch bis poetisch. Von eher sachlich bis höchst persönlich. Vom einfachen Monitor bis zur komplexen Installation. Von zwei Minuten für Johanna Reichs schwarzes Loch bis zu einer knappen halben Stunde für Anna Hepps 94-jährige Großmutter. Bisher lief diese künstlerische Doku von 2009 vor allem im Kinosaal, auf Filmfestivals. Hepp freut sich, dass sie nun im Kunstkontext angekommen ist.

Hepp hat ihre Oma mit der Kamera durch den Alltag begleitet. In ihren eigenen vier Wänden, wo sie Tag für Tag ihren Gewohnheiten nachgeht. Der Film zeigt, wie die alte Dame vor einem Glas Saft am Couchtisch sitzt, wie sie gut zugedeckt auf dem Sofa ruht, wie sie mit geschlossenen Augen und einem großen Kopfhörer im Sessel versinkt. Genau, trotzdem respektvoll registriert Hepp die Zeichen des Alters – die faltige Haut, die zittrigen Bewegungen der Hände, die müden, glasigen Augen. Die Bilder bleiben stumm. Doch wechseln sie mit ganz schwarzen Passagen, in denen allein Dorothea, so heißt Annas Oma, zu Gehör kommt. Sie sinniert über ihr vergangenes Leben und über das, was da noch kommen mag. Wenige Tage nach Annas Aufnahmen stirbt Dorothea – überraschend, wenn man das in diesem Alter sagen kann.

Seither hat der Film ihrer Enkelin eine ganze Reihe von Preisen eingebracht. Rund um den Globus ist er gelaufen. Anfangs konnte Hepp noch zusehen. Doch mit der Zeit sei es gefühlsmäßig immer schwieriger geworden – »man darf das nicht unterschätzen«, bemerkt sie. Ihr Publikum beobachtete die Künstlerin beim Weinen und Lachen. Große Emotionen. Welche von beiden hält Hepp für angemessen, welche sieht sie am liebsten? Keine – die eine wie die andere gehöre dazu.

Auch Gonzalo Rodriguez macht die eigene Großmutter zum Thema. Versucht im Video, ihre und damit auch seine eigene Geschichte aufzuarbeiten. Der 30 Jahre junge Künstler kam 2006 nach Köln zum Studium an der KHM und um zu bleiben, denn daheim habe er nicht leben und arbeiten können. Man trifft ihn in Deutz in einem alten Industriekomplex, auf sein rotes T-Shirt ist eine Art alter Fernseher gedruckt. Rodriguez teilt sein uriges Atelier dort mit einem Kollegen, der sich aktuell für Ameisen interessiert. Sie krabbeln durch Schläuche auf und ab von einem Terrarium ins nächste, schleppen allerlei umher, bauen hier und da ihre Hügel. Manchmal finden sie auch den Weg aus dem Glaskasten. Es kribbelt auf der Hand, während der Künstler geduldig erklärt, was ein VJ ist. Denn als Visual Jockey jobbt Rodriguez gelegentlich bei Partys oder Konzerten – begleitet die Musik dabei mit Live-Videoperformances.

Die Ameise hat den Hals erreicht, da kommt der Künstler auf die Geschichte mit seiner Oma Rebeca zu sprechen. Sie starb beim Überqueren einer Schnellstraße, als Gonzalo zwölf Jahre alt war. Ein Unfall? Oder könnte es Selbstmord gewesen sein? Das sei bis heute nicht klar. Mit etwas Projektgeld in der Tasche machte der Künstler sich zur Spurensuche auf nach Lima. Rodriguez interviewte die eigene Familie und begab sich an die Schnellstraße. Er stöberte in der Vergangenheit der Großmutter. Besuchte mit seiner Kamera das Krankenhaus, wo sie sich wiederholt aufhalten musste. Auch Telenovelas wurden gesichtet, denn die hat Rebeca so gern gesehen. »Die Suche war sehr wichtig, auch weil ich vieles über mich selbst erfahren habe«, so Rodriguez.

Viele Stunden Bild- und Tonmaterial sind zusammengekommen, die der Künstler im Rebeca-Video auf gut 20 Minuten komprimiert. Weniger eine Dokumentation ist das, eher ein experimenteller Kurzfilm, der allein um die Recherche kreist, denn zu objektiven Ergebnissen kann er nicht führen. Am Ende scheint nur Eines gewiss: Dass jede Erzählung immer nur eine einzige von vielen möglichen Perspektiven vermitteln kann.

2009 hatte Rodriguez mit seinem Film einen Förderpreis bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen gewonnen. Nun debütiert er im Museum. Welches Forum ihm lieber sei, wisse er nicht recht zu sagen. Tut es aber dann doch irgendwie: »In Oberhausen gefallen mir die linken Gedanken – die Philosophie, dass ein Film auch gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen hat. Und dass es nicht nur großes Unterhaltungskino gibt.« Im Museum bestehe dagegen die Gefahr, dass die Sache zu elitär werde, meint er. »Da könnte man sich am Ende fragen, warum man den Film überhaupt gemacht hat – um cool zu sein, um zu verkaufen, um einem kleinen abgehobenen Kreis zu gefallen?«

Für das letzte Treffen an diesem Tag wechseln wir wieder auf die rechte Rheinseite. Richtung Süden den Fluss entlang gelangt man zum Schokoladenmuseum, wo Tessa Knapp gelegentlich das Atelier einer befreundeten Künstlerin mitbenutzt. Wie Rodriguez, so war auch sie für ihren Videonale-Film auf Reisen gegangen.

Allerdings in eine ihr bis dahin fremde Welt. Es war ein Stipendium, das Knapp 2009 nach Istanbul führte. Nach ersten Versuchen, die türkische Sprache zu lernen, fiel ihr auf, dass die Vornamen dort meistens einen direkten Bezug zur Alltagssprache haben. Die Leute heißen etwa Özlem, was so viel wie Sehnsucht bedeutet, oder Özgür, das bedeutet Freiheit; Volkan steht für Vulkan und Deniz für das Meer. »Es kam mir so vor, als würde ich mich in einer großen Allegorie bewegen.« Tessa Knapp setzt eine Reihe solch »sprechender Namen« wie Allegorien aus traditionellen Theaterstücken im tiefen Schwarz einer Bühne in Szene. Die Protagonisten erzählen von sich und von den mit ihrem Namen verbundenen Eigenschaften. So entsteht eine Reihe von filmischen Porträts, die als Videoperformance hintereinander geschnitten sind. So endet die Kölner Video-Tour. Mit dem festen Vorsatz, demnächst weiterzufahren. Immer den Rhein hinauf nach Bonn, um bei der 13. Videonale die übrigen Beiträge kennen zu lernen.

Kunstmuseum Bonn;bis 29. Mai 2011; Tel. 0228/77 62 60. www.kunstmuseum-bonn.de