TEXT KRISTIAN FRIGELJ

Die Emissäre von CDU und FDP machten eine längere Pause in der Jugendherberge von Düsseldorf, und Christian Lindner nutzte die Gelegenheit für eine ungewöhnliche Aktion. Kurz zuvor hatte der FDP-Parteichef noch mit dem Generalsekretär der NRW-CDU, Bodo Löttgen, im Hof der Jugendherberge den Journalisten die neuesten Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen verkündet. Dann waren Lindner und Löttgen wieder hineingegangen, hinauf in den Verhandlungssaal. Kaum waren die Kameras abgebaut und fast die gesamte Presse verschwunden, eilte Lindner plötzlich mit federndem Schritt noch einmal in den Hof, ohne Sakko, mit Tablet. Der 38-jährige setzte sich an einen der Tische unter den mächtigen Baumkronen und aktivierte den kleinen Bildschirm. Er gab ein Statement vor der Kameralinse, eine Minute und 37 Sekunden lang, und veröffentlichte den Beitrag auf Facebook und Twitter. Dann kehrte Linder zurück zu seinen Verhandlungspartnern in der ersten Etage, gemeinsam besiegelten sie in einer letzten großen Runde die schwarz-gelbe Koalition für Nordrhein-Westfalen.

Dieser Moment am Nachmittag des 13. Juni, als Lindner en passant seine Sicht der Dinge erklärte, ist charakteristisch für die Veränderungen in der politischen Kommunikation – Lindner hat sich meisterlich darauf eingestellt. Es gibt nach wie vor die klassischen Kanäle, die Parteitage, Plakate, Anzeigen, Print und Hörfunk-Interviews, Mails, um Überzeugungsarbeit zu leisten. SPD und CDU legen im aktuellen Bundestagswahlkampf großen Wert auf die persönliche Wähleransprache an der Haustür. Die Kandidaten klingeln, versuchen, Leute direkt anzusprechen, wollen Bürgernähe demonstrieren. Zugleich haben die Aktivitäten in den sozialen Medien stark zugenommen, das Klinkenputzen an digitalen Türen und Portalen. Politiker schreiben, filmen, posten auf Facebook, Twitter, Instagram. Parteien interessieren sich sogar für Snapchat und hoffen, dass ihre Botschaften sich verbreiten und »viral« werden.

Wer viele Follower hat, gilt als »Influencer«, der Einfluss hat, Meinungen prägt, Wähler überzeugt. Zwischendurch rasch noch ein Selfie oder Schnappschuss vom Essen für Instagram. Politisches und Privates verschmelzen miteinander. Es ist Fast Food für Newsjunkies und eine wachsende Gruppe von Menschen, die sich zunehmend mobil via Smartphone und Tablet informieren. Mit Social Media schaffen sie sich eine eigene Öffentlichkeit, werfen den Immer-Neugierigen und den dauerhungrigen Medien ständig Häppchen zu.

Man muss gar nicht erst den US-Präsidenten Donald Trump und seine weltweit beachteten Tweets bemühen, um zu verstehen, wie stark sich politische Kommunikation wandelt. Pressekonferenzen, Mitteilungen, Regierungserklärungen bleiben fester Bestandteil von Kommunikation, aber Online-Posts gehören längst zum Standard-Repertoire. Soziale Medien dienen nicht nur dazu, sich neue Verbreitungswege zu erschließen, sondern auch die Botschaft auf den jeweiligen Weg anzupassen. In Deutschland äußern sich Parlamentarier aus Bundes- und Landtagen und Kommunalpolitiker über die sozialen Medien; die einen mehr, andere weniger.

Martin Fuchs kennt die Gewohnheiten der Politiker sehr gut. Er ist Lehrbeauftragter für Public Affairs an der Universität Passau und Dozent für Social Media und Politik an weiteren Hochschulen. Fuchs befasst sich intensiv mit den Online-Aktivitäten von Politikern und Parteien und kann dank seiner Analyse-Plattform »Pluragraph« vieles zur Performance im Netz herausfinden. Man erfährt, dass unter den bundesdeutschen Politikern Angela Merkel

die Spitzenstellung einnimmt, etwa 2,5 Millionen Menschen habe ihre Facebook-Profil mit »Gefällt mir« angeklickt, etwa 350.000 weitere Abonnenten folgen ihr über Instagram. Ihr Regierungssprecher Steffen Seibert übernimmt die Dauerbeschallung über Twitter und hat fast 600.000 Follower. SPD-Herausforderer Martin Schulz belegt immerhin den zweiten Platz unter den deutschen Politikern, liegt aber mit etwa 480.000 Followern bei Twitter, knapp 360.000 Likes auf Facebook und fast 16.000 Abonnenten bei Instagram weiter hinten.

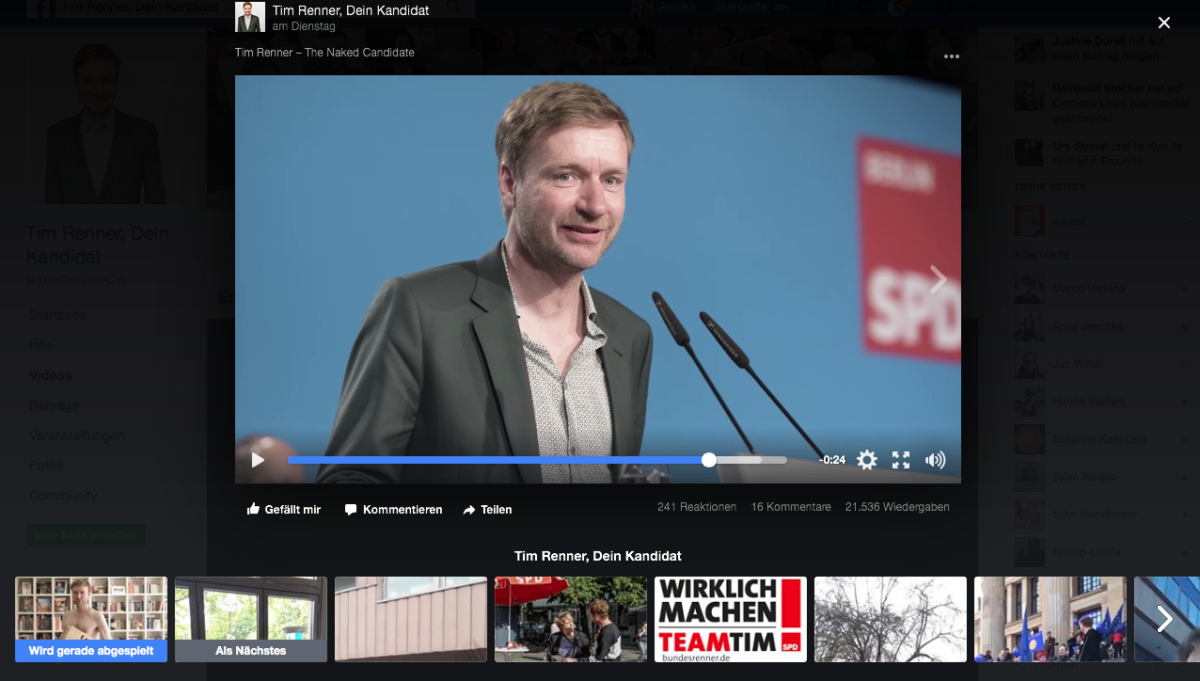

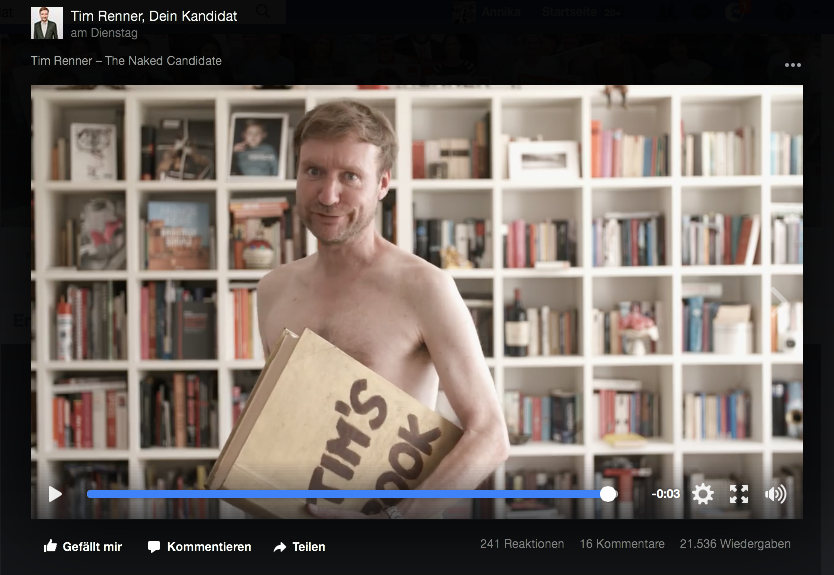

Als »Best-Practice-Beispiel« in der sich veränderten politischen Kommunikation nennt Politikberater Fuchs den SPD-Bundestagskandidaten Tim Renner, der einen wegweisenden Bundestagswahlkampf im Netz führt. In einem berührenden, amüsanten Wahlspot zeigt er bei Facebook sein Leben, präsentiert private Familienfotos, lässt also sinnbildlich die Hosen runter, und am Ende steht er zumindest halbnackt vor der Kamera und sagt: »So, und jetzt würde ich mich ganz gern wieder anziehen.«

Fuchs findet etwa Twitter ideal, um eine stärkere Mobilisierung zu erreichen und zumindest zeitweise die Medienagenda zu bestimmen. Bundes- und Landesministerien nutzen den Kanal. Steffen Seibert bedient Twitter seit 2011 und bekam vor einigen Wochen sogar eine Anfrage von US-Popstar Rihanna, die sich für die Bildungsausgaben in der Entwicklungshilfe interessierte.

»Germany, I’m checking in to see where we are on the commitment to #FundEducation w/ @GPforEducation? @regsprecher, I’m depending on you!“, schrieb Rihanna und setzte noch Smiley und Deutschlandfahne hinzu.

Seibert antwortete, dass Deutschland die Bildungsausgaben in der Entwicklungshilfe seit 2013 fast verdoppelt habe: »Hi @Rihanna, education is a key area of German development policy. We have nearly doubled spending since 2013.Thanks for spread-ing the word!«

Es entsteht noch ein willkommener Effekt für die politischen Akteure: Sie befreien sich von traditionellen Verbreitungswegen, umgehen sogenannte »Gatekeeper« in den Medien, die entscheiden, wer in die Zeitung oder in die Talkshow kommt. Im Idealfall sorgt die Präsenz in der sozialen Medien dafür, dass sie just wieder von den klassischen Medien wahrgenommen werden. Tweets, Facebook-Kommentare fließen in Berichterstattungen ein, werden in Talkshows eingeblendet.

Viele Wege sind entstanden, die sich nutzen lassen, aber das erfordert Arbeit und Konzentration. Für Politiker entsteht ein neuer Aufwand bei ihrer Aufmerksamkeitsökonomie. Es gibt besonders umtriebige Onliner wie den Sozialdemokraten Ralf Stegner, der früh morgens bei Twitter schon einen Lieblingssong empfiehlt, oder Volker Beck von den Grünen und Jens Spahn von der CDU. Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht erzielt über Facebook eine extrem hohe Aufmerksamkeit. Sie kommentieren, provozieren, bringen sich ins Gespräch. Und wenn nicht viel los, dann schreibt man auch einen Tweet wie Spahn: »Irgendwann schreib ich n Buch: ,Pseudoerregung für Fortgeschrittene.‘ Starring: @Volker_Beck und @Ralf_Stegner et al. Schönes WE!«.

Online-Kommunikation verführt zu Revolvermann-Mentalität, schnell schießen, ohne nachzudenken, intuitiv, oft im Affekt, dann bleibt nicht mal Zeit für Rechtschreibung oder Höflichkeit. Das ist dann zwar auch direkt, unverfälscht, aber auch extrem riskant, denn die Schäden und Aufräumarbeiten nach einem veritablen Shitstorm können enorm sein. Dies erlebte jüngst CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Es ist nicht bekannt, wie lange er über einen folgenschweren Kommentar bei Twitter am 3. Juli dieses Jahres nachdachte und ob er alle Wirkungen seiner Aussage in Betracht gezogen hatte, jedenfalls schrieb er einem User zum Thema Mini-Jobs recht unverblümt: »Wenn Sie was ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs.«

Der Tweet klang für viele arrogant und mitleidlos. Die Kritik war enorm. Tauber löschte die despektierliche Äußerung nicht, sondern äußerte Bedauern. Es tue ihm leid, dass er sein eigentliches Argument »so blöd formuliert und damit manche verletzt habe«.

Zwiespältiges Echo erhielt Tauber, als er einem Dauerpöbler via Facebook schrieb: »Sie sind ein Arschloch«. Das hatte der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer in seiner wilderen Zeit im Bundestag 1984 zum damaligen Bundestagspräsidenten gesagt, doch eingebürgert hat es sich für einen Politiker dennoch nicht. Die einen fanden Taubers Wortwahl unflätig und unangemessen, die anderen äußerten auch großes Verständnis, weil Politikern gerade bei Twitter oft Hass und Beleidigungen entgegenschlagen.

Grundsätzlich sind soziale Medien ein Segen für all jene, die auf Öffentlichkeit angewiesen sind, die noch bekannter werden und im Gespräch bleiben wollen. Manchmal hilft auch gezielter Tabubruch. Doch diese Art der Kommunikation kann ein Fluch sein, denn oftmals bieten sie den Scharfmachern, den Beschimpfern eine Plattform. Wer im Netz öffentlich ist und über die Kommentarfunktionen erreichbar bleiben will, macht sich auch angreifbar.

Politik-Professor Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen sieht die Entwicklung in den sozialen Medien kritisch: »Ich sage gern asoziale Medien, weil sich dort eine Hass-Kultur abspielt, die einen sprachlos macht«. Er versteht, dass Politik neue Verbreitungswege nutzt, um auf eine allgemeine »Verknappung von Zeit« zu reagieren. Zugleich bieten die Online-Medien die Möglichkeit, die umfangreichen Wahlprogramme und komplexen Aussagen zu destillieren und gewissermaßen die Essenz deutlich zu machen. »Die Beschleunigung und Reaktionsnotwendigkeiten in der Politik sind mit der Situation vor zehn Jahren überhaupt nicht vergleichbar. Es gibt eine mediale Verdichtung unter globalen Voraussetzungen. Im Gegensatz zu früher erfahren wir heute zeitgleich auch von Krisen, zum Beispiel in Afghanistan oder in Afrika, und erwarten, dass die Politik sofort darauf reagiert. Das verursacht eine Zeitkrise der Demokratie«, sagt Korte. Die schnelle Reaktion ist zwar ein Versuch, mit dieser Krise umzugehen, doch sie habe auch noch einen anderen negativen Effekt: »Dadurch verschärft man diese Zeitkrise.«

Vor allem entsteht eine große Diskrepanz: Die unmittelbare, permanente politische Agitation und Reaktion im stets ungeduldigen, forschen Online-Medium lässt den realen Politikbetrieb umso behäbiger und anachronistischer erscheinen. Korte sieht darin eine grundsätzliche Gefahr für die Demokratie. »Ein Gesetz dauert im Schnitt 264 Tage. Es ist ein Vorteil, wenn Bundestag und Bundesrat über Monate Zeit für ausgleichende Korrekturen haben«, sagt der Politologe. Die Umsetzung von Politik wirke deswegen oft so unzeitgemäß, weil sie langsamer reagiert als Finanzmärkte. »Aber das Unzeitgemäße sichert die Qualität der Demokratie. Wer weiter beschleunigt, der verändert auch die Qualität der Demokratie. Von dieser Beschleunigungsspirale hat am Ende niemand etwas. Am Ende liegt man ohnmächtig in den Rängen«, mahnt Korte.

Längst gibt es zahlreiche Tools und Instrumente, um die Performance in den sozialen Medien zu messen. Neben den Wachstumsraten und zunehmenden Reichweiten der Akteure treten mitunter auch Sättigungserscheinungen zutage. Das Technologie-Magazin »Wired« fand mithilfe eines Analyse-Programms heraus, dass die rechtspopulistische »Alternative für Deutschland«, die bei ihrem Aufstieg stark über die Verbreitung von Provokationen in den sozialen Medien profitierte, vorerst eine Wahrnehmungsgrenze erreicht hat.

Demnach ist die Zahl der Interaktionen mit den Nutzern stark gesunken. Viele Aktivitäten und Nachrichten via Social Media generieren nicht zwangsläufig mehr Zustimmung und erhöhen auch nicht die Durchschlagskraft. Politik-Wissenschaftler Korte empfiehlt Politikern eine zurückhaltendere Nutzung, einen reservierten Umgang mit der Öffentlichkeit. »Mal stillhalten, das macht auch guten Parlamentarismus aus. Mir fallen Personen auf, die sich rarmachen, Wolfgang Schäuble zum Beispiel, oder Ursula von der Leyen. Sie betreiben eine vernünftige Aufmerksamkeitsökonomie, mal etwas Wichtiges zu sagen, aber nicht jeden Tag.« Für Korte wirkt Merkel »wie aus der Zeit gefallen«. Sie reagiere nicht schnell, dieses Unaufgeregte fänden viele offenbar angemessen. »Rarmachen kann sich eben nur der wahre Spitzenpolitiker.« Nur ganz selten vertraut sich die SMS-affine Bundeskanzlerin auch den neuen Medien an, dann wird es ein mediales Großereignis. Im August ließ sich Merkel von vier deutschen YouTube-Stars interviewen. Kundige Beobachter erfuhren wenig Neues, allenfalls, dass die Regierungschefin bei Smartphone-Nachrichten auch Smileys benutzt. Richtig kritische Fragen musste sie nicht fürchten. Um echte News ging es ihr wohl auch nicht. Merkel nutzte die für sie ungewöhnliche YouTube-Plattform, um ein Publikum mit ihren Botschaften anzusprechen, das sie über die üblichen Kanäle nicht mehr erreicht. Sie erzielte obendrein noch einen maximalen Verbreitungseffekt, denn viele anderen Medien berichteten darüber, schrieben Kommentare und Analysen. Die Kanzlerin hatte etwas erreicht, wonach viele Politiker im Netz trachten: Sie war viral geworden.

Kristian Frigelj berichtet als Korrespondent für die WELT über politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen.