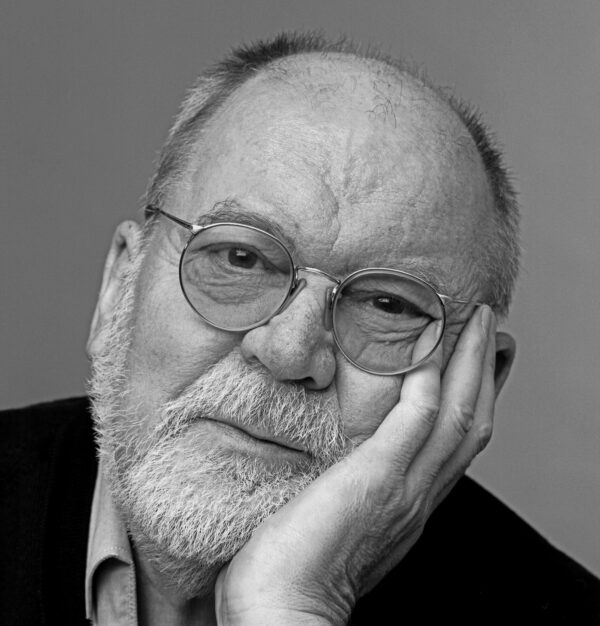

Johannes Rau nannte ihn den »Poeten unter den Kabarettisten«. Hanns Dieter Hüsch focht mit dem Florett, nicht mit dem Schwert. Mit seinen verbalen Sticheleien traf das »schwarze Schaf vom Niederrhein« in der Tat ins Schwarze. Vor 100 Jahren wurde der Künstler in Moers geboren – das wird in seiner Heimatstadt ausgiebig gefeiert.

Über Gott und die Welt räsonieren und reden, das konnte niemand so gut, so klug, kurzweilig und witzig wie Hanns Dieter Hüsch. Mehr als 50 Jahre stand der Kabarettist auf der Bühne. Beileibe nicht sein einziges Aktionsfeld. Er selbst charakterisierte sein Tun vorzugsweise als Kleinkunst. Doch die betrieb Hüsch im großen Stil: als Liedermacher und Schauspieler, Clown und Prediger, Poet und Philosoph, als Sprachrohr der kleinen Leute, als Schriftsteller, Rundfunkmoderator und Synchronsprecher (so lieh er den Stummfilm-Komödien »Dick und Doof« und »Pat & Patachon« seine Stimme).

Mit dieser Aufzählung ist das Repertoire des Rastlosen nicht einmal vollständig erfasst. Dem Volk aufs Maul zu schauen, das Komische und Tragikomische des Alltags zu entlarven, aber ohne jede Häme, darin bestand sein Talent. »Die Leute sagen immer: Der muss bei uns im Schrank gesessen haben!«, schreibt Hüsch in seiner 1990 erschienenen Autobiografie »Du kommst auch drin vor – Gedanken eines fahrenden Poeten«.

»Der Niederrheiner weiß nix, kann aber alles erklären.«

Hanns Dieter Hüsch

Mit rund 70 Programmen ist Hüsch durch die Lande getourt. Seit 1968 immer dabei: eine kleine elektronische Orgel, die Philicorda. Sein »Örgelchen«, wie er das Instrument zärtlich nannte. Freilich kam es eher als Manuskript-Ablage denn als musikalischer Flankenschutz zum Einsatz: Hüschs sparsam instrumentierte, jedem verbalen Bombast abholde Bühnenauftritte waren das Gegenteil jener grellen und lauten Comedyshows, mit denen heute ganze Arenen gefüllt werden. Weshalb ihn Reinhard Mohr 2000 im Spiegel mit dem schönen Ehrentitel »Nathan der Leise« bedacht hat.

Seine Bühnenprogramme kreisten um Religion, Gesellschaft und Politik, um die dunkle Vergangenheit der Deutschen und die Schattenseiten der demokratischen Gegenwart – vor allem aber um das Menschliche, Allzumenschliche. Was bei Hüsch, geboren am 6. Mai 1925 in Moers, auf eine Mentalitätsgeschichte des Niederrheins hinauslief. Was er über den dortigen Menschenschlag zum Besten gab, klang vordergründig alles andere als schmeichelhaft: »Der Niederrheiner ist überhaupt zu allem unfähig. Er weiß nix, kann aber alles erklären. Umgekehrt: Wenn man ihm etwas erklärt, versteht er nichts, sagt aber dauernd: Is doch logisch.« Nicht verwunderlich von daher, dass er in Moers anfänglich – und bis in die frühen 1980er Jahre hinein – eher als Nestbeschmutzer wahrgenommen wurde.

Ein Missverständnis. Waren es doch gerade diese vermeintlichen Unzulänglichkeiten, die Hüsch liebte. Und mit denen er sich identifizierte. Von Höckchen nach Stöckchen zu kommen, wie die rheinische Redewendung für die Lust an der Abschweifung lautet – dafür hatte auch er eine Schwäche, die seine Stärke war. »Alles, was ich bin, ist niederrheinisch«, hat er bekannt. Das gilt auch für seine Kunstfiguren, in denen Liebenswürdigkeit und Skurrilität eine unverwechselbare Liaison eingehen – Frieda (eine Doppelgängerin seiner ersten Ehefrau, Marianne Lüttgenau, die 1985 starb), Hagenbuch oder Ditz Atrops sind hier zuvorderst zu nennen. Die Erinnerung an seine Kindheit in Moers, umhegt und umpflegt, geprägt und inspiriert von Elternhaus, Verwandtschaft und Nachbarschaft, sie blieb zeitlebens das Paradies, aus dem der bekennende Christ keine Vertreibung zu befürchten hatte.

»Die Leute sagen immer: Der muss bei uns im Schrank gesessen haben!«

Hanns Dieter Hüsch

Hier wuchs er auf, hier ging er zur Schule, hier erwachte sein Interesse am Kabarett (Initialzündung war ein Besuch des Düsseldorfer »Kom(m)ödchens« im Frühjahr 1947). Und auch als Hüsch die beschauliche Stadt tief im Westen verließ, kehrte er ihr nie den Rücken. 1945 ging er nach Gießen, um ein Medizinstudium zu beginnen – halbherzig und erfolglos –, wechselte schon ein Semester später nach Mainz, wo er mit Theaterwissenschaft weitermachte, blieb dort bis 1988 und zog dann nach Köln (er »wechselte den Dom«, wie er sagte), wo er seine zweite Frau, Christiane Rasche-Hüsch, kennenlernte. Zuletzt, nach einem Schlaganfall, der 2001 einen abrupten Schlussstrich unter die Bühnenpräsenz der »Rampensau« (so bezeichnete er sich selbst) zog, lebte er zurückgezogen im Westerwald.

In Moers (und nicht nur dort) ist er unvergessen. Ein engagierter Freundeskreis kümmert sich um die Verbreitung seiner Werke. Im »Haus der Demokratiegeschichte« im Alten Landratsamt animiert eine Dauerausstellung mit Objekten aus dem Nachlass zu einer Spurensuche auf den verzweigten Lebenswegen Hüschs. Nach ihm, Ehrenbürger (was sonst?), wurden ein Platz benannt und ein Bildungszentrum – die Bronzeskulptur, die vor der mächtigen Fassade des Gebäudes etwas ins Hintertreffen gerät, schuf der Schweizer Bildhauer Karlheinz Oswald 2015 zum 90. Geburtstag von Hüsch. Sein idyllisches Ehrengrab auf dem Hauptfriedhof im Stadtteil Hülsdonk ziert eine Granitstele (natürlich in Schwarz). Die Inschrift auf der Vorderseite darf man als Quintessenz lesen, vielleicht sogar als frohe Botschaft des Mannes, der mit dem lieben Gott (anders als gütig mochte er ihn sich nicht vorstellen) auf vertrautem Fuß stand: »Ich bin gekommen Euch zum Spaß und gehe hin wo des Leides ist und Freude und wo Beides ist zu lernen Mensch und Maß.«

Was Sonderausstellungen im Hüsch-Jahr angeht, so ragt die Schau »Freiheit! Das ›Studio 45‹ und der kulturelle Neubeginn 1945« heraus. Im Grafschafter Museum im Moerser Schloss kann man nachvollziehen, wie alles begann. Im Spätsommer 1945 scharten Hüsch und der Regisseur Theo van Alst eine Gruppe junger Menschen um sich. Eine »lockere Vereinigung aller schwarzen Schafe von Moers«, interessiert an Theater, Literatur und Musik. Und daran, nach der bleiernen Zeit der Nazi-Diktatur der freien Kunst eine Schneise zu bahnen. So steht das Studio 45 in Moers stellvertretend für den kulturellen Neubeginn in NRW.

Am 6. Mai wird der Moerser Wochenmarkt zum 100. Geburtstag zum »Hüsch-Markt«. Dort haben die »Hüsch-Männekes«, vom Wegbegleiter Jürgen Pankarz gestaltete Figuren, einen großen Auftritt. Geboten werden zudem Musik, Lesungen, literarische Rundgänge und Führungen durch die beiden Ausstellungen. Nicht zu vergessen eine kulinarische Zugabe: Die Suppenküche auf dem Markt bietet niederrheinische Spezialitäten aus Hüschs Kochbuch »Essen kommen!«. Am 9. Mai treten seine Tochter Anna Hüsch und der Musiker Nicolas Evertsbusch in der Kirche St. Martinus auf. »Mein Vater der Poet« vereint eine persönliche Auswahl jener Texte, die der Psychologin besonders am Herzen liegen. Zwei Tage später lädt das ComedyArts Festival zu einer Gala ein – dort erinnern Kabarettisten wie Erwin Grosche oder Matthias Reuter an ihren Kollegen.

Der kam mit einer Crux zur Welt, die andere, weniger widerstandsfähige Naturen dauerhaft aus der Bahn geworfen hätte: Wegen eines ›Klumpfußes‹ war dem kleinen Hanns Dieter das Herumtollen erschwert, wenn nicht gar verwehrt. Obendrein musste er jedes Jahr zur Behandlung in die orthopädische Klinik nach Süchteln (heute ein Stadtteil von Viersen). »Süchteln, das war damals für mich ein Schreckenswort«, bekennt er in seiner Autobiographie. Dort versuchten die Ärzte mit einer schmerzhaften »Redression« die Fußfehlstellung zu korrigieren. Erst als er 14 war, machte die Schlussoperation dem Behandlungsmarathon ein Ende.

Versteht sich, dass eine solche Leidenszeit Spuren hinterlässt. Jammern, verzagen und lebenslang die Wunden einer von Behinderung überschatteten Kindheit lecken, das kam für Hüsch, den tapferen Ritter von der traurigen Gestalt, nicht in Betracht. Er bewältigte das Trauma mit unwiderstehlicher Dialektik: »Ich war ein Sorgenkind. Und so blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig: Ich musste ein Glückskind werden!«

Die Hauptausstellung »Freiheit! Das ›Studio 45‹ und der kulturelle Neubeginn 1945« ist bis 14. September im Grafschafter Museum im Moerser Schloss zu sehen. Das Veranstaltungsprogramm in Moers läuft bis Ende des Jahres.

Literaturtipps: 1990 erschien die Autobiografie »Du kommt auch drin vor – Gedanken eines fahrenden Poeten«. 2015 veröffentlichte die Berliner Edition Diá eine Gesamtausgabe von Hüschs literarischem Werk.