Interview: Ulrich Deuter

Thomas Kufen (CDU) ist 1973 in Essen geboren. Das Amt des Integrationsbeauftragten hat er seit 2005 inne; es ist beim Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration angesiedelt (Minister Armin Laschet), arbeitet jedoch als »Querschnittsaufgabe« auch mit anderen Landesministerien zusammen.

K.WEST: Die Integration der hier lebenden Migranten scheint derzeit mehr Rück- als Fortschritte zu machen. Wo liegt das größte Problem?

KUFEN: Da widerspreche ich Ihnen sofort: Es gibt auf keinen Fall mehr Rückschritte. Dass wir beim Thema Integration jetzt größere Probleme erkennen, liegt unter anderem daran, dass wir genauer hinschauen als früher. Auf der anderen Seite sehe ich viele Erfolge der Integration: Gut ausgebildete Zuwanderinnen und Zuwanderer, die ganz selbstverständlich an Universitäten oder auch hier im Ministerium arbeiten. Das Bild, das Sie beschreiben, zeigt sich so, weil wir heute in der Problembenennung und Problemerkennung offener sind als früher.

K.WEST: Aber ist die erstmalige Existenz eines Integrationsbeauftragten, gar eines Integrationsministers in NRW nicht gerade der Beweis für ein Problem bei der Integration?

KUFEN: Sicher, so einen Integrationsbeauftragten oder Integrationsminister hätte es besser schon bei der Anwerbung des ersten Gastarbeiters 1955 gegeben. Jetzt sind wir 50 Jahre zu spät – mittlerweile wissen wir, dass uns die Zeit wegläuft. Ich könnte mich damit herausreden, dass die Regierungen vor uns dies versäumt haben und wir erst seit einem Jahr die Verantwortung tragen. Aber das wäre mir zu billig. Ich denke, erst jetzt sind wir uns bewusst, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und dass sich daraus bestimmte Notwendigkeiten ergeben.

K.WEST: Worin sieht der Integrationsbeauftragte in diesem Spannungsfeld zwischen »angekommenen« und nicht »angekommenen« Migranten seine hauptsächliche Aufgabe?

KUFEN: Integration passiert nicht einfach so, sondern erfordert harte Arbeit und Zumutungen – für beide Seiten, sowohl für die Zuwanderer als auch für die aufnehmende Gesellschaft. Das heißt, dass die, die Integration verlangen, auch bereit sein müssen, diese Integration zuzulassen, sie mit ganz konkreten Angeboten zu hinterlegen. Zuwanderung bedeutet nicht nur Probleme, sondern auch einen besonderen Reichtum. Ich will das am Beispiel der jungen Generation verdeutlichen, sie sind potenziell zweisprachig und wachsen in zwei Kulturen auf. Das sind Eigenschaften und Vorraussetzungen, die in einer globalisierten Welt gut zu gebrauchen sind. Insofern bringen diese jungen Menschen für unsere Gesellschaft eine Bereicherung mit. Erforderlich ist also eine offenere Gesellschaft – wir brauchen in Deutschland neue Formen von Willkommens- und Anerkennungskultur.

K.WEST: Im Fahrplan der Landesregierung zur Integration ist von einer »gemeinsamen Leitkultur« die Rede. Wie kann so etwas aussehen?

KUFEN: Die gemeinsame Leitkultur versteht sich als eine Einladung zum voneinander Lernen und zur Erarbeitung von Gemeinsamkeiten. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat das sehr eindrucksvoll auf den Punkt gebracht: Diese Gesellschaft wird die Vielfalt ohne Gemeinsamkeit nicht ertragen. Hier ist die Politik gefordert, Gemeinsamkeiten zu suchen und zu stärken, und nicht immer nur das Trennende herauszustellen. Wir brauchen ein gemeinsames Fundament.

K.WEST: Heißt das, man formuliert gemeinsam mit Migrantenorganisationen eine Art Grundgesetz?

KUFEN: Die Spielregeln unserer Gesellschaft stehen fest, das sind unsere Gesetze, aber auch darüber hinausgehende Werte, die der Staat nicht selbst geschaffen hat, wie der Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde eindrucksvoll hervorgehoben hat. Insofern geht es um mehr als nur um Gesetzestreue. Es geht darum, auch im Alltag Solidarität, Individualität, Freiheit, Gleichberechtigung, Rechtstaatlichkeit zu leben. Hier müssen wir mehr tun und auf die Zuwanderer anders zugehen. Ein Beispiel: Wir haben in der Vergangenheit Zuwanderer-Eltern eher als Problem wahrgenommen. Wir tun aber gut daran, deren Engagement als Potenzial und als Chance zu begreifen. Wir müssen sie als Erziehungspartner ernst nehmen, auch über sprachliche Defizite und kulturelle Unterschiede hinweg. Ihnen aber gleichzeitig klarmachen, dass ihre Kinder in Deutschland nur dann eine Chance in Schule, Ausbildung und Beruf haben, wenn sich die Eltern dahinter klemmen. Und wenn sie das nicht können, müssen sie die Hilfen, die es gibt, in Anspruch nehmen. Es gibt in Nordrhein-Westfalen 9000 Kindertageseinrichtungen; perspektivisch werden davon 3000 zu echten Familienzentren umgebaut, wo Bildung, Betreuung und Beratung noch einmal in einen anderen Zusammenhang gebracht werden. Davon profitieren besonders Eltern mit einer Zuwanderungsgeschichte. Denn ohne die Eltern werden sich die Kinder und Jugendlichen nicht integrieren können.

K.WEST: Islamisch-türkische Familien, gerade solche mit eher archaischem Weltbild, sind verschlossen. Der Grund: Probleme, die nach außen dringen, werden als Schande wahrgenommen. Familienzentren sind sicher ein guter Ansatz. Das Problem aber ist: Wie wollen Sie an diese Familien herankommen?

KUFEN: Ich bin nicht naiv, ich weiß, dass seit dem 11. September das Vertrauen gegenüber den Muslimen kontinuierlich abgenommen hat. Auf der anderen Seite beklagen Muslime, dass ihre Kontakte zu deutschen Nachbarn und Freunden schwinden, sie sich aber mehr solche Kontakte wünschen. Das Auseinanderdriften ist also ein Prozess, der von beiden Seiten Nahrung erhält. Sicher, Zwangsheirat oder sogenannte Ehrenmorde sind absolut inakzeptabel. Und wiederum gut ist, dass dies von engagierten Zuwanderinnen – weniger von uns Deutschen – zum Thema gemacht wurde. Hier haben wir in der Vergangenheit sicher zu lange falsche Signale ausgesandt. Einfach ausgerückt: Wenn eine deutsche Frau misshandelt wurde, standen alle parat, vom Frauenhaus bis zu Terre des femmes. Aber wenn eine muslimische Frau geschlagen wurde, dann wurde das fast unter Folklore abgebucht. Ich gebe zu bedenken, dass es noch nicht so lange her ist, dass in der Bundesrepublik Gewalt in der Ehe – auch von Seiten der Union – ganz anders diskutiert wurde als heute.

K.WEST: Noch einmal: Wie wollen sie an die türkischen Familien herankommen?

KUFEN: Wir erreichen die Eltern nur über die Kinder. Das ist bei deutschen Eltern genauso. Wenn die Kinder erst einmal eingeschult sind, mit geringsten Deutschkenntnissen, weil die Mutter aus der Türkei als sogenannte Heiratsmigrantin gekommen ist, ist es zu spät. Deshalb werden die Schuleingangsuntersuchungen jetzt vorgezogen, wir sehen uns zwei Jahre vor der Einschulung alle Kinder an, um dann gemeinsam mit den Eltern zu vereinbaren, was zu tun ist, damit das Kind vom Tag eins der Schule gut Deutsch spricht. Mittlerweile engagieren sich bereits viele Moscheevereine im Bildungsbereich und bieten Integrationskurse an. Denn uns kommt es sehr auf die jungen Mütter an. Ihnen fällt aus meiner Sicht eine Pionierrolle bei der Integrationsarbeit zu. Deshalb werden wir auch nur noch die Migrantenselbstorganisationen unterstützen, die sich nachprüfbar für bessere Bildungschancen engagieren. Multikulti-Feste haben wir als Land NRW lang genug gefördert, das hat sich überlebt.

K.WEST: Was aber ist mit den Hunderttausenden, die seit Jahren hier leben, aber nichts vom Land wissen und noch immer kein Deutsch sprechen?

KUFEN: Die haben auch die Möglichkeit, an den Sprachkursen teilzunehmen. Mit der Konsequenz, dass im Zusammenspiel mit den Ausländerämtern und den Arbeitsagenturen diejenigen Zuwanderer, die erwerbslos sind, und zwar vielleicht gerade weil sie nur unzureichend Deutsch sprechen, zu Deutschkursen verpflichtet werden. Das ist die logische Konsequenz unseres Handelns.

K.WEST: Wer bezahlt die Kurse?

KUFEN: Der Teilnehmer selbst. Bei Verpflichtung zahlt die Arbeitsagentur oder das Ausländeramt.

K.WEST: Der »Aktionsplan Integration« der Landesregierung verspricht, gemeinsam mit »den muslimischen Organisationen im Lande, die die Werte der Verfassung anerkennen«, die Basis für einen islamischen Religionsunterricht an den Schulen zu schaffen. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass sich die muslimischen Verbände plötzlich über gemeinsame Inhalte einig werden?

KUFEN: In der Vergangenheit ist es ja weniger an Inhalten gescheitert als an Eifersüchteleien und Alleinvertretungsansprüchen. Die Vorgängerregierung war der Auffassung, die muslimischen Verbände sollten sich zunächst einmal auf einen Ansprechpartner einigen. Wir drehen das um: Wir wollen mit dem islamischen Religionsunterricht im Rahmen eines Schulversuches in Duisburg und Köln beginnen und zeigen damit einen Weg auf, wie eine solche Einigung aussehen kann. Seit 30 Jahren reden wir mittlerweile über die Einführung des islamischen Religionsunterrichtes. Der Islam muss endlich ankommen in der Mitte der Gesellschaft, er muss heraus aus den Hinterhöfen, wo vielfach Politik, aber nicht Religion vermittelt wird, und deshalb muss er hinein in die Klassenzimmer. Unter der Maßgabe, mit der hier jeder Religionsunterricht organisiert wird: mit in Deutschland ausgebildeten Lehrern, in deutscher Sprache und unter deutscher Schulaufsicht. Mein Eindruck ist, dass die islamischen Verbände sich immer stärker hin zur Integration und weg von ihren früheren Herkunftsländern orientieren. Die Chancen sind so groß wie noch nie. Das Angebot der Landesregierung ist ernst gemeint, wir wollen für die über 200.000 muslimischen Schülerinnen und Schüler in NRW perspektivisch landesweit einen islamischen Religionsunterricht anbieten. Dafür brauchen wir einen Lehrplan, der mit den Muslimen abgestimmt ist. Unsere Aufgabe ist es dann, die entsprechenden Lehrer auszubilden, da wird der eine Lehrstuhl in Münster nicht ausreichen.

K.WEST: Wie sieht der Zeitplan aus?

KUFEN: Wir sind derzeit dabei, den Verbänden und Moscheegemeinden in Duisburg und Köln unser Vorhaben zu erläutern. Das hieße, dass die örtlichen Moscheevereine sich zu einer sogenannten Schura zusammenschließen, die damit demokratisch legitimiert und unser Ansprechpartner ist. Wir haben in NRW eine Million Muslime, ungefähr die Hälfte davon engagiert sich in Moscheen. Die Verbände haben signalisiert, dass sie sich auf die Inhalte für einen Unterricht, der sowohl sunnitische als auch schiitische Ansprüche erfüllt, einigen könnten. Unser Ziel ist es, bis 2010 islamischen Religionsunterricht in Duisburg und Köln erteilen zu können.

K.WEST: Stichwort Schura: Wird die »Islamische Gemeinschaft Milli Görüs«, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, mit zu den muslimischen Kooperationspartnern gehören?

KUFEN: Wenn Milli Görüs in Duisburg oder Köln Gemeinden unterhält, davon gehe ich aus, dann sind sie dabei, aber nicht als Milli Görüs, sondern als Wähler einer Schura.

K.WEST: Ein Weltbild, das dem unseren oft diametral widerspricht, wird oft in Moscheen und Koranschulen vermittelt. Haben Sie Einblick in diese Verhältnisse?

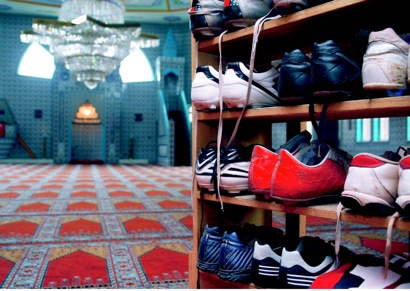

KUFEN: Wir haben immer noch ein falsches Bild von Moscheen. Eine Moschee ist keine Kirche, zwar auch Gebetsort, aber eben auch viel mehr. Um die Moschee organisiert sich ein Supermarkt, ein Fußballverein usw. Was dort alles geschieht, ist oft dennoch nicht immer einsehbar, weil davor zum Beispiel eine sprachliche Barriere liegt. Die Predigten sind nach wie vor auf Türkisch, die Imame werden in der Regel in der Türkei ausgebildet, kommen mit einem vierjährigen Arbeitsvisum nach Deutschland. Deshalb kann die Forderung nur heißen: mehr Offenheit, mehr Transparenz, und auch, dass die Predigt in Deutsch gehalten wird. Dafür ist die Voraussetzung, dass der Imam auch Deutsch sprechen kann. Also müssen wir Imame in Deutschland ausbilden. Die Aufgabe der Politik ist es doch vor diesem Hintergrund, dass aus Fremdheit nicht Ablehnung und Gewalt wird, sondern Neugier, Chance und Gewinn. All das bedeutet, dass wir uns auf den Weg zu einem deutschen Islam begeben müssen.