TEXT: ANDREJ KLAHN

Museen sind auch Ausdruck von Wertschätzung. Was sie ausstellen, muss irgendjemandem etwas bedeuten, muss etwas gelten, historisch, ästhetisch oder wie auch immer. Hierzulande ist man zum Beispiel stolz auf Gemüse.

Im Mai 2005 wurde in Niedersachsen ein Spargelmuseum eröffnet – nicht das erste in Deutschland. Nun haben nicht nur Beelitz und Schrobenhausen eines, sondern auch Nienburg, wo seit 120 Jahren dieses »Edelgemüse « angebaut wird, wie der Website der Einrichtung zu entnehmen ist. Die Bauern der Region hatten ein begründetes Interesse an einem solchen Ort, die dortige Sparkassenstiftung steuerte eine »umfangreiche Sammlung von Geschirr und Besteck« bei, und das städtische Museum das institutionelle Dach. So einfach geht das. Manchmal ist es komplizierter. Deshalb spricht Aytaç Eryilmaz jetzt auch über deutsche Spargelkultur. Dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied des »Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e.V.« (DOMiT) ist unschwer anzumerken, dass er sich bemühen muss, Herr seiner Emotionen zu bleiben. Mehrfach kommt Aytaç Eryilmaz im Laufe des Gesprächs darauf zurück, dass er bisweilen den Eindruck habe, von der Politik mit der Vision des Vereins – die Errichtung eines Migrationsmuseums – nicht ernst genommen zu werden.

Er spricht von Versäumnissen der deutschen Historiker, vom Schlafen der Intellektuellen, als es darum ging, die deutsche Gesellschaft als Migrationsgesellschaft kenntlich zu machen. Oder davon, dass die Ankündigung, in Frankreich 2007 eine ähnliche Institution zu eröffnen, von der internationalen Presse aufgegriffen wurde, nur in der deutschen kaum Erwähnung fand; für letztere die Eröffnung des Nienburger Spargelmuseums jedoch durchaus Nachrichtenwert hatte. Doch möchte sich Aytaç Eryilmaz keineswegs in des Deutschen Esskultur und deren Musealisierungswürdigkeit einmischen. Sagen möchte er lediglich, dass die Medien ein »mangelndes Entscheidungsvermögen und Verantwortungsgefühl« an den Tag legten. »Migranten kommen immer als Sozialfälle vor, man spricht von Ehrenmorden und der mangelnden Integration der Türken, selten aber von ihren kulturellen Leistungen.« Zeugnisse, die auch diese »kulturellen Leistungen« als gewichtige Bausteine einer Geschichte der Migration umfassend dokumentieren können, sammelt DOMiT seit seiner Gründung 1990. Seitdem sich definitiv abzeichnete, dass viele der in den 60er und Anfang der 70er Jahre angeworbenen »Gastarbeiter« nicht in ihre ursprüngliche Heimat zurückkehren würden und sich in diesem Entschluss auch nicht durch das 1983 ratifizierte »Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern« beirren ließen. Spätestens von da an gehörten sie zur deutschen Kultur und – so sollte man annehmen – deswegen auch in deren offizielle Häuser. Nur sahen das viele anders in einem Land, das bis heute Probleme hat, sich als Einwanderungsland zu definieren. Die Geschichte der Migration »wird in deutschen Museen – oder etwa in den Schulbüchern – bis heute nicht dargestellt«, sagt Aytaç Eryilmaz.

»Dort wird nur deutsche Geschichte erzählt, nicht die Geschichte Deutschlands. Es gibt Millionen Menschen hier, die eine andere Vergangenheit als nur die der Mehrheitsgesellschaft berücksichtigt sehen möchten.« Deshalb hat DOMiT angefangen zu sammeln. Zunächst mit dem Schwerpunkt Arbeitsmigration aus der Türkei. Bis vor drei Jahren die damals frisch ins Leben gerufene Bundeskulturstiftung anrief, um den Besuch ihrer künstlerischen Leiterin Hortensia Völkers anzukündigen.

In jenem Jahr, als die Abstimmung über das Zuwanderungsgesetz, das Deutschland auch formell zum Einwanderungsland machen sollte, wegen der gesplitteten Stimmen des Landes Brandenburg zum Eklat im Bundesrat führte. Als Johannes Rau dann später, im September, in seiner Eröffnungsrede auf dem Historikertag Integration zum Gebot der Stunde erklärte und in Aussicht stellte, was ziemlich genau auch das Ziel von Aytaç Eryilmaz umreißt: »Wahrscheinlich werden sich die Hinzugekommenen auf ihre Weise die Geschichte zu eigen machen, und gemeinsam werden wir einst eine neue, gemeinsame Geschichte erzählen.« Hortensia Völkers reiste also an und hatte einen voluminösen Aktenordner dabei, der die bisherigen Tätigkeiten von DOMiT dokumentierte. Man besprach, wie ein gemeinsames Vorhaben aussehen könnte. Beschlossen wurde dann als eine der ersten Initiativen der Kulturstiftung des Bundes das transdisziplinäre »Projekt Migration«.

Für DOMiT bedeutete die daran gebundenen Mittel zunächst Bestandssicherung für die nächsten Jahre, aber auch die Ausweitung der Recherche- und Dokumentationstätigkeit auf die anderen Anwerbeländer der BRD und der DDR. Heute finden sich in der Sammlung Dokumente nicht nur aus der Türkei, sondern auch aus Italien, Spanien, Griechenland, Portugal, Ex-Jugoslawien, Marokko, Tunesien, Südkorea, Vietnam, Mosambik und Angola.

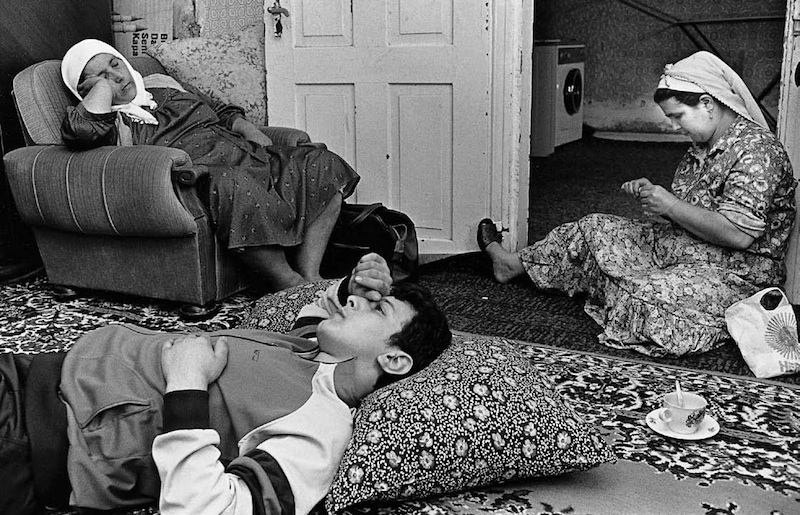

Die Bibliothek umfasst etwa 12.000 Titel, von Fachpublikationen bis zur Grauen Literatur; das Zentrum verfügt zudem über ein umfangreiches Bild- und Tonarchiv, bewahrt Plakate und Bedrucktes aller Art, so es zum Thema gehört. Interviews mit Akteuren der Migrationsgeschichte werden geführt, Videos archiviert, auch Alltagsgegenstände wie Kofferradios, Fernseher, Einrichtungsstücke und all die Dinge, an denen Migrationsgeschichte erst dem informierten Blick als Vielzahl von daran haftenden, sehr persönlichen Erinnerungen konkret fasslich wird.

Ein bundesweit einmaliger, in Teilen noch ungehobener und stetig wachsender sozialhistorischer Schatz, der im 7. Stock eines Hochhauses unweit des Kölner Chlodwig- Platzes auf seine weitere archivarische Erschließung wartet. Und auf einen baldigen Umzug.

»Voraussichtlich werden wir in naher Zukunft neue Räumlichkeiten beziehen.« So steht es am Ende der kleinen Informationsbroschüre, die DOMiT pünktlich zur Ausstellungseröffnung von »Projekt Migration« (siehe vorangehende Besprechung) aufgelegt hat. Nach dem Rummel um das »Projekt«, das überregional wie regional in den Medien wohlwollende, bisweilen aber auch kritische Aufmerksamkeit gefunden hat, ließe sich nun vermuten, dass sich derart ein weiterer Schritt ankündigt auf einem langen Weg, an dessen Ende die Institutionalisierung und somit die langfristige Sicherung des Dokumentationszentrums stehen soll. Denn Sammlung und wissenschaftliche Arbeit von DOMiT, ohne dessen Material und Erfahrung das »Projekt Migration« so niemals hätte realisiert werden können, hatten ihre finanzielle Grundlagen bislang allein in Projektmitteln, Kleinspenden und Mitgliederbeiträgen.

Das Ziel des bevorstehenden Umzuges aber ist so unbestimmt wie die Frage ungeklärt, ob DOMiT überhaupt in Nordrhein-Westfalen bleiben wird. Klar ist: Im Februar 2006 laufen die Projektmittel der Bundeskulturstiftung aus. Was »in naher Zukunft« geschehen wird, ist also ungewiss, allein der Umzug beschlossene Sache. Denn der Unterhalt der bezogenen Räumlichkeiten, deren Einrichtung alles andere als einen verschwenderischen Umgang mit Geld vermitteln, ist zu teuer.

Dennoch: DOMiT würde gern in Köln bleiben. Nicht nur, weil die zentrale Lage für die Arbeit des Zentrums wichtig ist, sondern auch, weil in NRW mehr Menschen mit Migrationshintergrund leben als in jedem anderen Bundesland. »Wenn es aber eine andere Stadt in Deutschland gibt, die unsere Arbeit zumindest teilweise zu finanzieren bereit ist, dann gehen wir dort hin. Egal, ob das nun Hamburg, Berlin oder Stuttgart ist. Wir sind regional nicht so verwurzelt, als dass wir nicht für den Erhalt der Sammlung umziehen würden.« Wenn Aytaç Eryilmaz das sagt, klingt es weniger nach einer strategisch zur rechten Zeit platzierten Drohung, als nach Pragmatismus, dem reichlich aus Erfahrung begründete Enttäuschung beigemischt ist. Im Rahmen der »Integrationsoffensive NRW« wurde 2001 mit der Zustimmung aller Parteien im Landtag beschlossen, sich für eine Einrichtung einzusetzen, die »sich der Geschichte der Zuwanderung und der Präsentation der Kultur der Zugewanderten widmet.« Seitdem hat Aytaç Eryilmaz im September 2003 die Gründung des Vereins »Migrationsmuseum e.V.« initiiert, von politischer Seite ist hingegen wenig Nennenswertes mehr passiert.

Ein im November 2004 in den Landtag eingebrachter Antrag der CDU-Fraktion, die Initiativen aufzugreifen, um gemeinsam mit dem Bund darauf hinzuwirken, »dass das Projekt in Nordrhein-Westfalen zeitnah realisiert wird«, wurde von SPD und Grünen mit Hinweis auf bestehende Integrationsprojekte und auf die Lage der öffentlichen Kassen abgelehnt.

Nun haben vertrackte Haushaltssituationen zumindest ein Gutes, dass über politische Prioritäten und über Gestaltungsspielräume nicht allzu lange diskutiert werden muss. Wer spart, hat fast immer Recht. Umso leichter fällt es den an der politischen Diskussion Beteiligten, in seltener Einmütigkeit zu erklären, dass die Einrichtung eines solchen Museums sinnvoll und NRW der ideale Ort dafür wäre. Doch geht es jetzt erst einmal um die Zukunft von DOMiT in NRW. »Manchmal denke ich, sagt Aytaç Eryilmaz, man müsste eigentlich die ganze Sammlung vor dem Reichstag abladen und eine Pressekonferenz abhalten.

Wie will man glaubwürdig von Integration reden, wenn man solche Anregungen und eine innovative Arbeit wie die unsrige nicht ernst nimmt. Das wäre ein Armutszeugnis für dieses Land. Gehört das, was wir hier erarbeiten, nicht zur Geschichte Deutschlands?« Zu den Unterzeichnern des in punkto langfristiger Finanzierbarkeit sehr vagen Antrages zur Einrichtung eines Dokumentationsforums gehörte neben dem heutigen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers auch der neue Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Thomas Kufen. Dessen Sympathien für die Arbeit des Zentrums sind bekannt. Als Ironie einer geteilten Geschichte wäre es eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn nun ausgerechnet die Initiative zur Sicherung von DOMiT aus einer Partei heraus ergriffen werden würde, deren »Kinder statt Inder«-Kampagne vor fünf Jahren sehr eindrücklich bewies, dass das Thema »Einwanderung« zumindest in Wahlkampfzeiten vor allem für eines herhalten muss: ausländerfeindliche Ressentiments zu mobilisieren.

Erste Signale dafür gibt es. Bei der Vorstellung seines Arbeitsplanes vor dem Ausschuss für Generationen, Familie und Integration am 20. Oktober stellte Kufen »die Dokumentation und Bewusstmachung der Geschichte und der Lebensleistungen von Zuwanderern« als einen künftigen Schwerpunkt heraus. Auch findet sich die Aussage, den Migrationshintergrund vieler hier Lebender als »Potenzial für die deutsche Gesellschaft« in den Blick zu bekommen. Demnächst werde er Gespräche mit Vertretern von DOMiT führen, sagte Kufen gegenüber K.WEST. Denn deren Arbeit sei eine »Bereicherung für unser Land«. Zugleich betont er aber auch, dass die Einrichtung eines solchen Zentrums zu seinem Bedauern nicht Gegenstand des Koalitionsvertrags sei. Doch hat ja im letzten November auch die FDP den Antrag der CDU-Fraktion unterstützt.

Jetzt wäre es an der Zeit zu zeigen, dass das nicht aus parteipolitischem Kalkül heraus geschehen ist. Sollte DOMiT tatsächlich aus NRW »auswandern«, wäre dies zweifellos ein Verlust nicht nur für all diejenigen, die selbst einen Migrationshintergrund haben. Denn ob das Zentrum langfristig unterstützt und ein Museum in NRW realisiert werden wird, ist nicht nur eine Frage von Bedeutsamkeit und Wertschätzung. Schließlich gehe es hier nicht nur um die Anerkennung der Migranten, sagt Aytaç Eryilmaz. Sondern auch darum, »einen Ort einzurichten, an dem sich Deutschland endlich als Einwanderungsland ›entdecken‹ kann.«

www.domit.de; www.migrationsmuseum.de