…ist die Anerkennung der »Rotwelsch-Dialekte« als »Immaterielles Kulturerbe«, zugleich ein Stück Erinnerungskultur an diskriminierte und verfolgte Sprechergruppen. In früheren Zeiten wurden solche Geheimsprachen, deren Vorläufer das mittelalterliche Rotwelsch war, verwendet, um Dritte aus unterschiedlichen Gründen von der Kommunikation auszuschließen. Manchmal waren es Schutzbedürfnisse, die den Einsatz der Geheimsprache auslösten; manchmal ging es aber auch um Vorteilsnahme in Grauzonen von Recht und Unrecht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nutzte kaum noch jemand diese Sprachen. Wenn die Sprecher*innen, darunter viele Personen jüdischen Glaubens, Sinti*zze und Rom*nja oder Jenische, überhaupt überlebt hatten, waren sie nun nicht mehr als Wanderhändler*innen unterwegs. Das Instrument Geheimsprache benötigten sie schlicht nicht mehr. Früher hätte jede Verschriftlichung die Gefahr einer Dekodierung bedeutet. Heute findet dagegen vielerorts eine Folklorisierung statt, die weit jenseits der ursprünglichen Funktion der Geheimhaltung liegt und Verschriftlichungen miteinschließt, wie etwa eine lokaljournalistische Kolumne in der Münsterschen Masematte zeigt.

»Wie schofel!«

Einzelne Wörter fanden zudem Eingang in die regionalen Umgangssprachen, wie zum Beispiel »jovel« für gut, »schofel« für schlecht »Kaline« für Mädchen, »Zossen« für Pferd, »Katzowe« für Metzger und »Reibach« für Verdienst, Begriffe, die in NRW so gut wie jede*r kennt. Auch im Duden finden sich einige Wörter solchen Ursprungs, etwa »ausbaldowern« – etwas ausklügeln, ausfindig machen.

»So ein Reibach«

Die Anerkennung historischer Geheimsprachen als Immaterielles Kulturerbe ist keine museale Gedenksteinsetzung für längst Vergangenes. Wesentliche Bedingung für eine solche Anerkennung ist gemäß den Unesco-Konventionen, dass die jeweilige Kulturform in irgendeiner Form gelebt und an künftige Generationen weitergeben wird. So gibt es im Fall der Rotwelsch-Dialekte zum Beispiel Musik- und Theatergruppen, die ihre Stücke verrotwelschen, sondersprachliche Übersetzungen von Goethes Erlkönig und der Weihnachtsgeschichte nach Lukas oder etwa Sprachkurse an Häuserfassaden im öffentlichen Raum. Nach 30 Jahren der Dokumentation und Erforschung der Rotwelsch-Dialekte habe ich mit dem von mir 2023 herausgegebenen »Wörterbuch deutscher Geheimsprachen«, das sämtliche Rotwelsch-Dialekte lexikographisch erfasst und die Herkunft der Wörter erklärt, die wissenschaftlichen Voraussetzungen für eine Anerkennung geschaffen.

»Ganz schön jovel!«

Das in den 1990er Jahren noch resthaft vorhandene Sprach- und Kulturwissen der letzten Sprecher*innen drohte verlorenzugehen. Am Anfang stand ein Suchruf über die deutsche Presseagentur: »Wer kennt noch Wörter wie…?« Daraufhin bin ich mit meinen Studierenden zu Sprecher*innen in ganz Deutschland ausgeschwärmt, um das noch vorhandene Sprachwissen zu sichern. Die Erforschung der Geheimsprachen war nur interdisziplinär möglich, da die Wörter, die die kommunikative Verdunklung leisteten, aus verschiedenen Spendersprachen stammten, vor allem dem Romani, dem Westjiddischen und dem Jenisch. Da kommt die Internationale Gesellschaft für Sondersprachenforschung (IGS) ins Spiel, deren Gründung ich 2000 in Münster initiiert habe. Dieses Jahr feiern wir unser 25-jähriges Jubiläum. Als publikatorischen Heimathafen für die Sondersprachenforschungen habe ich 2009 den Geheimsprachen Verlag gegründet, Sammelbecken für neues Wissen auf dem Gebiet.

»Zossen«

Aus meiner Sicht ist die von Steuergeldern lebende Wissenschaft dazu verpflichtet, das öffentliche Interesse am Forschungsgegenstand zu bedienen, das beim Thema Geheimsprachen intensiv ist. Außerdem halte ich es für eine Verpflichtung, die Ergebnisse der Forschung denjenigen zur Verfügung zu stellen, die uns ihr Sprachwissen preisgegeben hatten. So haben wir aus wissenschaftlicher Fachliteratur allgemeinverständliche Fassungen generiert.

»Kaline«

Nach der Anerkennung als »Immaterielles Kulturerbe« habe ich 2024 den Preis für »Beste innovative Aktionsformen zum Erhalt der Kulturform Rotwelsch-Dialekte« ins Leben gerufen. Er dient der Entwicklung neuer Formate und soll Impulse für neue Ideen setzen. Trägergruppen aus mehreren Rotwelsch-Orten haben sich beworben. Auf der Jubiläumstagung der IGS im April haben wir schließlich die besten Initiativen ausgezeichnet. Auf dem 1. Platz: ein Münsteraner Team, das mit seinem Projekt den aktiven Sprachgebrauch der Masematte fördern möchte. Wer künftig sein Bier auf Masematte bestellt, bekommt Rabatt. Auf Platz 2 gelangte ein Team aus Mettingen mit der interaktiven Ausstellung »Kunda, Knös und Knaspelhutsche« zur Geheimsprache der Tüötten. Sie waren ursprünglich als Wanderhändler mit Leinen unterwegs; nach Aufgabe der Wanderschaft begründeten sie den späteren Konzern C&A, dessen Geschäftssprache noch heute von diesem Erbe zeugt. Platz 3 geht nach Minden. Im Zuge der Altstadtsanierung sind dort zum Beispiel auf Fassaden Sprachkurse der Buttjersprache im öffentlichen Raum entstanden. Vom Buske Verlag Hamburg habe ich erfahren, dass mein 2001 erschienenes Buch über die Mindener Buttjer-Sprache »…und sie knospelte ihr ersten kutschabo« noch immer ein Bestseller ist. Ein deutliches Zeichen dafür, dass das Interesse an diesen Sprachen, die an den betreffenden Orten Alleinstellungsmerkmale sind und identitätsstiftend wirken, auch in Zukunft nicht erlahmen wird.

Aufgezeichnet von Melanie Schippling

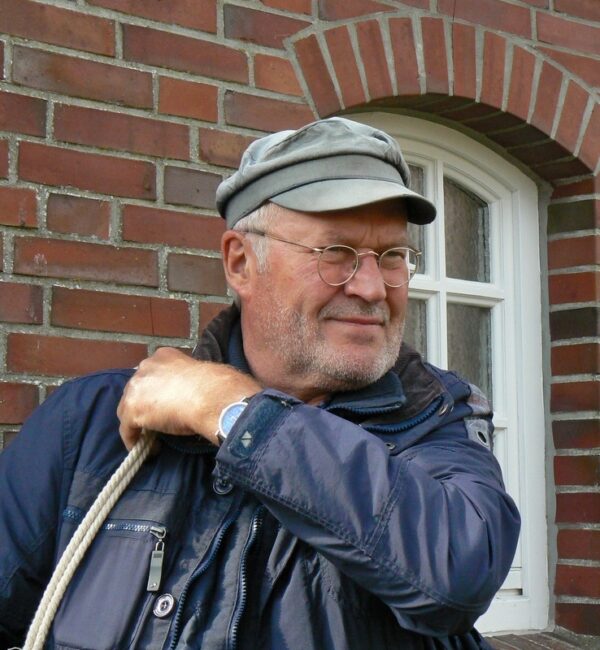

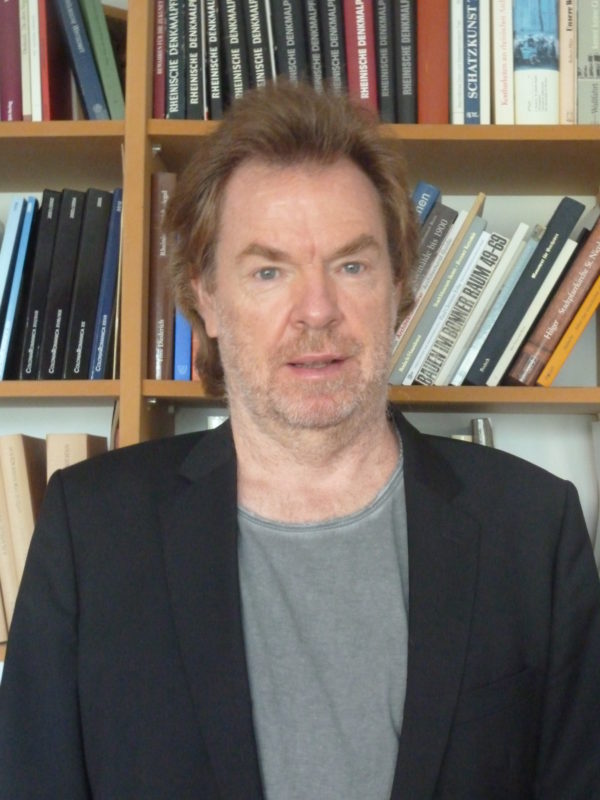

Name: Dr. phil. habil. Klaus Siewert

Alter: 71

Beruf: Sprachwissenschaftler

Wohnort: Münster

Klaus Siewert dokumentiert und erforscht seit Jahrzehnten Sonder- und Geheimsprachen, vor allem die zahlreichen Rotwelsch-Dialekte in Deutschland. Sie orientieren sich grammatisch am Deutschen, unterscheiden sich aber vor allem im Wortschatz. 2023 beantragte er ihre Anerkennung als Immaterielles Kulturerbe, die 2024 bewilligt wurde. Nun lobt der engagierte Wissenschaftler einen »Preis für die besten innovativen Projekte zum Erhalt der Kulturform« aus.