Das Kunstmuseum Ahlen widmet die Ausstellung »Süße Heimat« der Perspektive von Arbeitsmigrant*innen, die in den 1960er Jahren nach Deutschland kamen. Künstlerin Nezaket Ekici hat für ihre Performance als Praktikantin in deutschen und türkischen Geschäften in der leerstandsgeplagten Innenstadt gearbeitet.

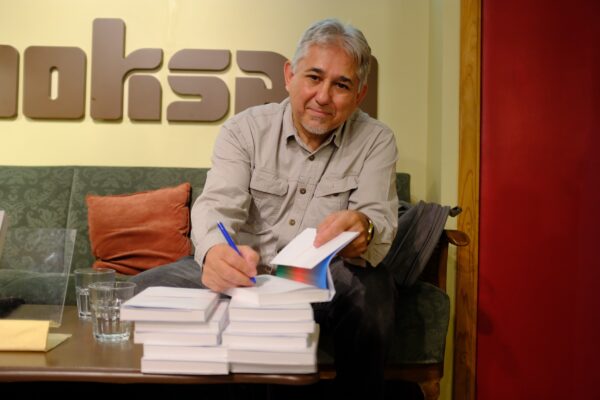

Als Performance-Künstlerin mit türkischem Hintergrund hat Nezaket Ekici immer wieder feststellen müssen, dass sie einige Redewendungen im Deutschen durcheinanderbringt. So klingt auch der Titel ihrer Performance für die Ahlener Ausstellung »Süße Heimat« erstmal ungewöhnlich: »Was ich nicht weiß, macht mich heiß« heißt sie. »Aber der Titel ist mit Bewusstsein so gewählt«, erzählt die Künstlerin. »Ich bin ein neugieriger Mensch, ich will etwas lernen!« Das hat sie getan – bei Praktika in Ahlener Geschäften. Daraus soll nun eine Performance für das Kunstmuseum entstehen.

Was ist Heimat – und was bedeutet es, wenn man eine neue finden muss? Diese und andere Fragen stellt die »Süße Heimat«, die am 15. November im Ahlener Ausstellungshaus startet. Sie reagiert auf das Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und Deutschland im Jahr 1961, durch das viele Türk*innen als sogenannte Gastarbeiter ins Land gekommen sind. Das Wort »Gast« im nicht unproblematischen Begriff impliziert eigentlich, dass man nach getaner Arbeit bitte auch wieder geht. Aber viele Menschen sind sesshaft geworden, fanden eine dauerhafte Heimat in der erst einmal fremden Kultur.

Auch ins westfälische Ruhrgebiet und insbesondere in die Stadt Ahlen kamen ab den 1960er Jahren Menschen aus der Türkei, um auf der Zeche »Westfalen« Arbeit zu finden. Viele von ihnen sind auch nach deren Schließung im Jahr 2000 geblieben und gehören längst zur Stadtgesellschaft. Heute beträgt der Anteil der Bevölkerung in Ahlen mit doppelter oder nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 38 Prozent, bei den unter Fünfjährigen sind es sogar 57 Prozent. Ein großer Teil davon hat türkische Wurzeln. Aus diesem Grund wollte das Kunstmuseum Ahlen einen vertiefenden Blick auf künstlerische Reflexionen migrantischer Erfahrungen werfen und hat dafür rund 20 renommierte Künstler*innen eingeladen, die in Deutschland leben und arbeiten – entweder weil sie sich bewusst entschieden haben, die Türkei (zeitweise) zu verlassen oder weil schon ihre Eltern oder Großeltern nach Deutschland gekommen sind.

Auch die 1970 in der Türkei geborene Nezaket Ekici lebt in Stuttgart und Berlin – und arbeitet an vielen weiteren Orten der Welt: Mehr als 300 Performances und Installationen hat sie in mehr als 70 Ländern auf vier Kontinenten präsentiert. An der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig war sie Meisterschülerin von Marina Abramović im Bereich Performance – und natürlich will sie ihrer berühmten Lehrerin nicht bloß nacheifern, sondern hat ihren eigenen Stil gefunden: »Bei Abramović sind Schmerz und Überwindung immer das Dogma. Bei mir geht es auch um den Humor, um Wärme, um das Aufbrechen – zum Beispiel von sozialer Kälte.«

In Ahlen ist sie erst einmal in Kontakt getreten mit den Menschen der Stadt: Als Praktikantin hat sie versucht, einen Eindruck davon zu bekommen, wie es ist, ein Geschäft zu führen in einer Innenstadt, die wie viele andere im Land mit großen Leerständen zu kämpfen hat. Das Programm des Kultursekretariats Gütersloh, das diese Art der künstlerischen Auseinandersetzung fördert, heißt »Stadtbesetzung« – und es ist bereits das dritte Mal, dass Ekici dafür arbeitet.

Der erste Laden, bei dem sie einen ganzen Arbeitstag verbrachte, war das Porzellanhaus Ostermann: »Das gibt es seit 1776. Über die Jahre haben sie sich weiterentwickelt und auch Haushaltswaren ins Sortiment genommen«, erzählt die Künstlerin. »Ich habe den Junior- und Seniorchef kennen gelernt, war einfach dabei, wie jemand, der dort von der Früh bis abends arbeiten geht. Ich habe Kundschaft bedient, Telefonate angenommen, dekoriert, mich um das Inventar gekümmert, versucht, den Prozess zu verstehen.« 15 Leerstände gebe es in der Haupt-Einkaufsstraße, »das ist ganz schön traurig, der Einzelhandel geht kaputt.« Es sei zwar Kundschaft gekommen, aber wohl lange nicht so viel wie früher.

Ähnlich war die Erfahrung im alteingesessenen Geschäft »Betten Gahrmann«. Die Zeiten, wo die Kundschaft nur so strömte, schien auch hier erst einmal vorbei zu sein, obwohl die Inhaberin die Künstlerin lehrte: »Der wichtigste Artikel der Menschheit ist das Bett – wir verbringen sechs bis neun Stunden darin. Es kann nicht aussterben oder durch etwas anderes abgelöst werden.«

Aufbruch und Ankunft

Das trifft natürlich auch noch auf andere Artikel zu – zum Beispiel auf Lebensmittel. Deshalb schnupperte Nezaket Ekici einen weiteren Tag in ein türkisches Steinofen-Restaurant herein. »Die sind auf Pide, Lahmacun und Fleisch im Ton-Topf spezialisiert. Da habe ich bis 23 Uhr gearbeitet, voll Power, keine Zeit, einmal Pause zu machen. Ich habe verstanden, wie zack-zack organisiert so ein Restaurant sein muss, habe mir alle Bereiche angeschaut, viele türkische Mitarbeiter kennen gelernt und die sehr gemischte Stammkundschaft: Deutsche, Türken, Araber.«

Aus diesen verschiedenen Erfahrungen eines deutsch-türkischen Alltags in der Stadt will sie nun eine Live-Performance formen, die Anfang Dezember im Programm der Ausstellung »Süße Heimat« stattfindet. Ekici hat sich selbst bei den Praktika gefilmt, hat das Material studiert, mit dem die Geschäftsinhaber*innen arbeiten, die Abläufe. »Wie ist es organisiert? Was muss man bewältigen? Damit werde ich arbeiten. Vielleicht ist da auch Raum für Interaktion«, überlegt sie in ihrer Findungsphase, die meistens auf Reisen stattfindet. »Was ich spannend finde: Im Bettengeschäft, die Füllung mit verschiedenen Daunen-Arten, das wird vor Ort gemacht, das ist alles voller Federn da!«

Im Kunstmuseum Ahlen selbst beginnt der Rundgang durch die Schau »Süße Heimat« mit den Themen Aufbruch und Ankunft. Halil Altınderes »Köfte Airline« übersetzt die türkische Einwanderung in eine ironische Fotomontage: Die Fluggesellschaft ist nach den türkischen Frikadellen benannt, die Passagiere sitzen auf dem Flugzeug wie auf einem fliegenden Teppich. Hakan Savaş Mican befragt in der Videoinstallation »Souvenir« seine Mutter, die in die Türkei zurückkehrte und sich anhand des zurückgelassenen Porzellans an die Jahrzehnte in Deutschland erinnert – was wiederum mit den Erfahrungen Nezaket Ekicis im Porzellanladen korrespondieren könnte. Von ihr ist auch im Museum eine Arbeit zu sehen: Im Video »National Anthems« singt sie den Text der deutschen Nationalhymne zur Musik der türkischen – und andersherum.

Die Ausstellung geht über drei Stockwerke und endet mit Positionen, die von Hoffnungen, Projektionen und historischen Ereignissen der Zuwanderung erzählen. Pınar Öğrenci arbeitet in »Glück auf in Deutschland« mit visuellem Material der ersten Generation der Gastarbeiter im Ruhrgebiet, insbesondere der Menschen, die im Bergbau tätig waren. Mit historischem Foto- und Filmmaterial und Interviews versucht sie einen neuen Blick auf die Arbeitsmigration aus Perspektive der Migrant*innen. Nezaket Ekicis Vater hat diese Erfahrung 1983 in einem Gedicht formuliert, das die Tochter bis heute gern performativ als »Papa’s Poem« mehrsprachig vorträgt: »Unser Name ist Ausländer, Gastarbeiter. Wo ist die Freiheit, wo ist die Demokratie, wo sind unsere Rechte? Als ob wir Menschen fremder Welten sind, du selbstverliebter, eingebildeter Europäer.«

»SÜßE HEIMAT. DEUTSCH-TÜRKISCHES LEBEN IN DER KUNST«

15. NOVEMBER 2025 BIS 1. MÄRZ 2026