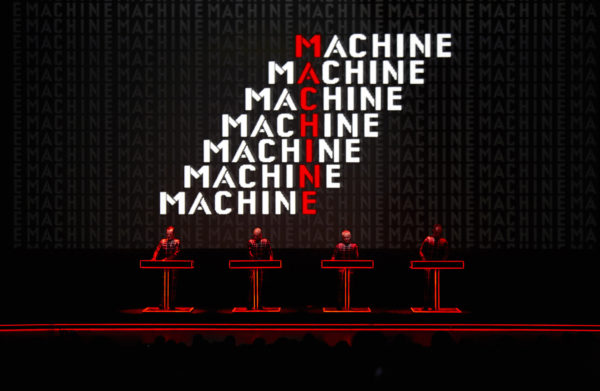

Während die aktuelle Besetzung der Düsseldorfer Elektronik-Pioniere Kraftwerk nur noch den Back-Katalog rauf- und runterspielt, widmet sich das ehemalige Mitglied Karl Bartos immer wieder neuen Projekten. Jetzt geht es um Filmmusik.

kultur.west: Herr Bartos, Sie sind bekannt als Teil der wichtigsten Kraftwerk-Besetzung und somit ein Pionier der Elektronik-Musik. Jetzt sind Sie auch Komponist eines Filmsoundtracks und haben den Klassiker »Das Cabinet des Dr. Caligari« aus dem Jahre 1920 vertont. Wann hatten Sie denn die Idee dazu?

KARL BARTOS: Auf dem Soundtrack sind einige Titel enthalten, die ich schon als ganz junger Mann komponiert habe, am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf. Sprich: Diese Themen, die jetzt zum Soundtrack gehören, sind 50 Jahre alt. Damals war ich 18, 19 – und an Kraftwerk war da noch nicht zu denken. Ich bin quasi wieder zurückgekehrt zu meinen Anfängen als Komponist. Zudem ist der Film wahnsinnig interessant für mich, weil er viel mit Psychologie zu tun hat und darin der Erste seiner Art war. Denn die Figuren haben ihr Inneres nach außen gewendet, ihre automatenhaften Bewegungen spiegeln ihre Psyche. Das macht diesen Film zeitlos. Er war gewissermaßen der erste Psychothriller – eben, weil er ins Innere der Menschen blickt. Es geht um einen Serienkiller. Und am Anfang denkt man noch, dass wirklich ein Verbrechen aufgeklärt wird. Aber in der Schlussszene stellt man plötzlich fest, dass es nicht um die Suche nach der Wahrheit geht, sondern um das Verschwinden der Wirklichkeit. Es kommt die Frage auf: Was ist real – und was nicht? Und der Film ist endgültig mehr als nur eine Krimigeschichte. Zudem nahm er damals viel vorweg. Er ist der Urknall der Popkultur.

kultur.west: Wie bitte?

BARTOS: Ja! Nehmen Sie die unheimliche Figur des Cesare: Er ist die Inspiration von zig Sängern, die seit den 70er Jahren bis heute unterwegs sind: Angefangen bei David Bowie und Lou Reed bis hin zu Robert Smith. Hierzulande würde ich noch Blixa Bargeld in diese Reihe einordnen. Sie alle stehen in der Nachfolge, in der Tradition von Cesare.

kultur.west: Können Sie sich denn noch erinnern, wann Sie den Film erstmals gesehen haben?

BARTOS: Sagen wir so: Wir haben ja in den 70er Jahren den Film »Metropolis« in Musik übersetzt – mit meiner alten Band.

kultur.west: Kraftwerk.

BARTOS: Genau. Und an diesem Punkt bin ich eingestiegen. Habe viel gelesen. 2002, 2003 habe ich mir »Caligari« auf VHS-Kassette bestellt. War sofort bei E.T.A. Hoffmann und dessen dunkler Romantik. Von dort kam ich zur Psychoanalyse. Und dann bin ich ganz langsam und immer mehr, wie in Treibsand, in diesen Film hineingerutscht. Wollte ihn vertonen. Und habe mir dabei die Frage gestellt: Wie klingt das Böse?

kultur.west: Wie klingt es denn?

BARTOS: Das Böse im Inneren eines Menschen muss nicht dissonant sein, sondern es kann herrlich sein und machtvoll. Wie fühlt sich beispielsweise ein Mensch, der erlöst wird durch einen Mord, wenn er so krank ist, dass er nur durch eine solche Untat weiter existieren kann? Oder: Was hat Hitler damals gefühlt, wenn er Kinder auf seinem Schoß hatte, sie streichelte und vor Glück strahlte, während Millionen von Menschen ob seiner Pläne starben? Es ist ja auch überliefert, dass er anfing zu weinen, wenn er Wagner hörte. Ergo: Ich wollte für »Caligari« auf gar keinen Fall eine Musik machen, die bizarr und nicht nachvollziehbar klingt.

kultur.west: Das Komponieren von Filmmusik dürfte allerdings ganz anders sein als das Komponieren von Kraftwerk-Songs.

BARTOS: Filmmusik ist funktionale Musik. Genauso wie Tanzmusik. Nur in einer anderen Art und Weise. Ich habe den Film daher auch erst verstehen müssen. Es wurde mir klar, dass die mechanischen Bewegungen der Figuren und die Montage des Films eine Art Ballett sind, zu dem ich die Musik erfinden wollte. Normalerweise geht es ja umgekehrt: Strawinski etwa schrieb eine Ballettmusik – und ein Choreograf übersetzte das in Bewegung. Dadurch wird die Musik mehrdimensional. Sie entfaltet sich nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum, in Höhe, Breite, Tiefe. Ich habe nun die Bewegungen der Schauspieler auf der zweidimensionalen Leinwand und die Montage des Films als Choreografie verstanden, für die ich die Musik komponiert habe. Ich habe ein gutes Jahr lang am Klavier und mit der akustischen Gitarre komponiert, dann zwei Jahre lang mit meinem Partner, dem Toningenieur Matthias Black, produziert. Er lebt in Düsseldorf. Und kommuniziert haben wir über den Computer. Der war das Produktionsmittel. Man könnte auch sagen: Komponiert wurde im Kopf. Das Klavier unterstützte die Phantasie. Der Computer war gut für die Administration.

kultur.west: Ein reines Hilfsinstrument. War das bei Kraftwerk nicht auch so?

BARTOS: Anfangs war es noch anders. Wir hatten ja diese »Computerwelt« sehr poetisch dargestellt. Und was viele heute gar nicht mehr realisieren: analog. Wir spielten quasi mit einer Spieluhr. Aber später, als die Digitalisierung den Computer tatsächlich in unser Studio brachte, da spielten wir nicht mehr miteinander. Wir schauten nur noch auf den Computermonitor – und einer gab die Daten ein. Der Computer tötete damit unsere Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren. Er war wie ein Formular, das wir ausfüllten. So ist es ja auch mit der Künstlichen Intelligenz heutzutage: KI kopiert das Universum, verändert es per »Copy & Paste« – und bringt es als etwas scheinbar »komplett Neues« wieder zurück. Das ist aber keine Poesie. Das ist eben: Administration. Verwaltung.

Zur Person

Karl Bartos (Jahrgang 1952) war von 1975 bis 1991 Mitglied bei Kraftwerk, gehörte mit Ralf Hütter, Florian Schneider und Wolfgang Flür zur bis heute »klassischen« Bandbesetzung und schrieb mit an Songs wie »Das Model« oder »Tour de France«. Er veröffentlichte später mehrere Soloalben und 2017 seine Autobiografie »Der Klang der Maschine«.

DEN VON IHM KOMPONIERTEN SOUNDTRACK ZU »DAS CABINET DES

DR. CALIGARI« PRÄSENTIERT KARL BARTOS AM 31. OKTOBER, 19.30 UHR,

IM OPERNHAUS DÜSSELDORF.