…ist die »Vatersprache« Romanes. Diesmal mit dem Kölner Schriftsteller Ruždija Sejdović.

… ist, dass das kulturelle Erbe der Roma erhalten bleibt und die Verständigung von Rom*nja und Nicht-Rom*nja. Romanes ist eine kulturell-ethnische Identität, aber auch eine Sprache. Es gibt keinen Rom, der nicht mehrere Sprachen spricht. Viele pflegen ihre Sprache, aber um Teil der Gesellschaft zu sein, müssen sie immer auch die Nationalsprachen erlernen. Unsere Kinder wachsen also mit zwei Sprachen auf – oder mehr.

Mein Vater hat sehr viel über Romanes mit mir gesprochen. Er sagte, wenn ein Mensch seine Herkunftssprache spricht, egal welche das ist, wenn er sie pflegt und spricht, redet er nicht mit seinem Mund, sondern mit seiner Seele. Alle anderen Sprachen spricht man nur mit dem Mund, diese kommt von viel tiefer. Meine Tochter wiederum sucht ihre Identität noch: Sie versteht Romanes und lebt als Romni mit deutscher Staatsangehörigkeit in Deutschland. Wenn sie das Deutsche als ihre Muttersprache sieht, soll sie das so betrachten und mit der Seele sprechen – ihre Vatersprache ist Romanes dennoch.

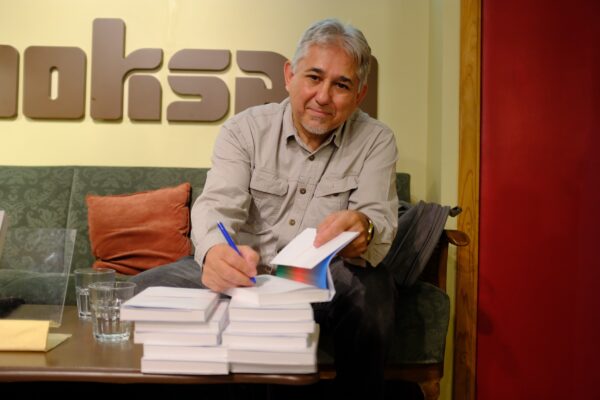

»Ich will kein Außenseiter sein, aber das Buch zeigt die Schranken in der Gesellschaft«

Ruždija Sejdović

Warum meine Tochter Romanes nicht in gleichem Maße wie ich spricht? Das ist ein Mechanismus, den viele kennen: Es ist die Angst vor Diskriminierung, viele äußern sich nicht und schützen sich so, kämpfen tagtäglich mit ihrer Identität. Mal gibt man erst nach und nach preis, was man zuvor vertuscht hat. Meine Tochter hat sich für den zweiten Weg entschieden und ich mich für den ersten. Leicht war es nicht, ich habe in der Schule und später immer wieder gekämpft. Doch ich sehe es so: Ich bin Bestandteil der Gesellschaft, egal wo ich lebe. Daher habe ich den Roman »Der Eremit« geschrieben. Ich will kein Außenseiter sein, aber das Buch zeigt die Schranken in der Gesellschaft. Ich kam 1988 nach Köln, es gab hier viele Problematiken mit dem Z-Wort. Damals gehörte ich zu einer Gruppe von Rom*nja, die eine Organisation gründen wollten, um nicht alles hinzunehmen, sondern für die eigene Position einzustehen. Daraus entstand der Rom e.V., antirassistische Arbeit war schon immer Kern der Vereinstätigkeit.

Dafür haben Termine wie der Internationale Tag des Romanes am 5. November eine große Bedeutung. An diesem symbolträchtigen Datum, das auf die Initiative der Roma-Organisation »Kali Sara« und ihres Präsidenten Veljko Kajtazi zurückgeht und bei der Unesco offiziell registriert wurde, steht die Sprache Romanes im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Aus meiner Sicht ist es eine bedrohte Sprache, weil sie meist mündlich gesprochen wird. In den letzten Jahrzehnten wird sie zwar auch in Schriftform verbreitet, doch es gibt noch viele Aushandlungsprozesse und nicht viel Literatur auf Romanes. Ich wünsche mir mehr Bücher auf Romanes, auch deswegen wurde ich Schriftsteller. Serbisch, Deutsch und Romanes sind Werkzeuge für mein Schaffen: Meine Sprachen sind mehrere Stimmen, die aus einer Wurzel kommen, verschiedene Blätter aus einem Kern. Serbisch etwa empfinde ich als sehr reiche und angenehme Sprache für Poesie. Das Romanes auch, aber es ist enger im Vokabular. Für Essays und zum Philosophieren ist mir Deutsch am nächsten, da kann ich rationale Gedanken fast besser ausdrücken. Auf Romanes wiederum schreibe ich auch über Dinge, die die Rom*nja-Situation betreffen, etwa Diskriminierung oder Verlorenheit. Wenn es ein solch problematisches Thema gibt, klingen meine Texte auf Romanes origineller. Bei Verständigungsschwierigkeiten zwischen Rom*nja und Nicht-Rom*nja, etwa wenn ein Nicht-Rom nicht sieht, was gesellschaftlich direkt neben ihm geschieht, versuche ich das zu definieren: Erst einmal für meine Community, damit wir die Mehrheitsgesellschaft verstehen, und später andersherum die Position in unserer Community.

Ich habe Glück, in Köln zu sein, einer großen Stadt, in die Rom*nja aus verschiedenen Ländern kommen, aus Rumänien, Bulgarien, dem Balkan-Raum… So komme ich häufig mit anderen Dialekten in Berührung, auch mit den Sinti*zze hier. Dieses Zusammentreffen ist eine enorme Chance, um sich auszutauschen. Oft lernen wir voneinander neue Wörter, entdecken Gemeinsamkeiten und erkennen Lehnwörter in anderen Dialekten. Bei Jugendlichen, die ich im Rahmen meiner Arbeit treffe, bewegt mich sehr, dass sie immer häufiger Wörter auslassen, die nicht aus dem Romanes stammen, und stattdessen Romanes-Wörter egal welchen Dialektes nutzen. So wird ihre Kommunikation trotz unterschiedlicher Herkünfte immer effektiver.

In meinem Beruf als Schulmediator gewinne ich mit dem Romanes außerdem viel schneller als mit dem Deutschen das Vertrauen vieler Rom*nja, die nach Köln kommen. Wenn die Eltern und Schüler*innen merken, dass ihnen ein Rom behilflich sein kann, beschleunigt das den Informationsaustausch und integrative Prozesse in den Schulen. Ich habe oft erlebt, dass, wenn ich anfange Romanes zu sprechen, die Familien fast schockiert sind. So groß ist ihre Diskriminierungserfahrung, dass sie das nicht erwarten. Mit Romanes im Schulalltag eröffnet sich oft eine gesunde Kommunikation. Denn mit dieser Sprache kann ich Schüler*innen mehr motivieren. Sie sehen, dass jemand aus ihrer Ethnie anerkannt wird – genau wie die anderen auch.

Aufgezeichnet von Melanie Schippling

Name: Ruždija Sejdović

Alter: 59

Beruf: Schulmediator und Schriftsteller

Wohnort: Köln

Ruždija Sejdović ist in vielen Rollen aktiv, um das kulturelle Erbe der Roma zu bewahren. Er stammt aus einer Roma-Familie aus Montenegro und lebt seit 1988 in Köln. Als Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Kölner Rom e.V. hat er das dortige Archiv und Dokumentationszentrum initiiert. Als Schriftsteller schreibt er in drei Sprachen Gedichte, Kurzgeschichten und Dramen und übersetzt ins sowie aus dem Romanes. Für seine Arbeit wurde er mehrfach mit Ehrenamts- und Literaturpreisen ausgezeichnet.

Ruždija Sejdović’ »Der Eremit. Stille und Unruhe eines Rom« ist bei epubli

erschienen (148 Seiten, 7,99 Euro).