Er faltet und drückt Flachreliefs ins Papier: Allein in Licht und Schatten zeichnen sich da Räume, Gänge, Treppen ab: Ein fiktives Kunstgebäude, das mit jeder Ausstellung wächst, aktuell im Feld-Haus in Neuss, wo Simon Schubert seine bisher größte Installation präsentiert. Sein eigenes Haus ist aus Stein und steht weit im Kölner Süden – dort haben wir den Künstler besucht.

Große Bögen bedecken den Tisch, Rollen über Rollen lagern im Regal. Und wenn der Paketbote an der Tür des schönen alten Backsteinhauses weit im dörflichen Kölner Süden schellt, weiß Simon Schubert sofort, was geliefert wird. Es ist Papier, erklärt der Künstler, während er den schweren Frachtkarton durch den Flur schiebt und in der offenen Ateliertür stehen lässt. Papier also? Auf Nachfrage wird Schubert gern genauer, wobei er die weiß-graue Langhaarkatze auf seinem Schoß krault. Das Material seiner Wahl stamme aus einer großen italienischen Papiermühle, der europaweit ältesten überhaupt. Er spricht von Faserlänge, Leimanteil und auch von der Grammatur – eine 120er eigne sich am besten.

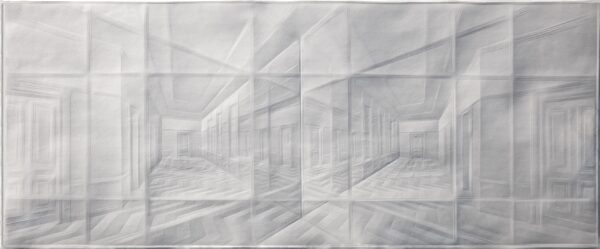

Was der 1976 in Köln geborene Künstler daraus macht, erscheint absolut einzigartig: Allein durchs Falten lässt er Bilder entstehen. Feine Flachreliefs, in denen sich nur mit Licht und Schatten Räume, Gänge, Treppen, Türen, Täfelungen abzeichnen: menschenleere Architekturen aus vergangenen Zeiten. Man schaut in Zimmerfluchten, wandert mit dem Auge durch lange Korridore. Licht fällt ein, und Fensterkreuze werfen Schatten auf säuberlich verlegtem Fischgrät-Parkett. Man verirrt sich in verschachtelten Treppenhäusern, verliert zwischen großen Wandspiegeln die Orientierung.

Das Format seiner Werke variiert. Schubert schafft handliche Arbeiten, die im Rahmen bleiben. Doch füllt er mit seinen filigranen Faltungen gelegentlich auch ganze Wände. Wie aktuell im Feld-Haus, einer Dependance des Clemens Sels Museums im Kulturraum Hombroich in Neuss, wo Schubert unter anderem seine bisher größtes Papierrelief präsentiert: Diese eigens für den Ort kreierten »Spiegelkorridore« füllen, sieben Meter lang und dreieinhalb Meter hoch, eine ganze Wand. Man schaut auf ein komplexes Konstrukt aus Fluren, Fluchten, Fenstern, Spiegelungen und verzerrten Perspektiven, in dem man sich leicht verliert. Aussichtslos scheint der Versuch, es zu durchdringen. Kein Weg führt hinaus aus der Verwirrung, denn alle Türen sind geschlossen.

Guckt man sich mit der Erinnerung an Neuss nun um im Kölner Haus, wo Schubert seit vielen Jahren mit seiner Familie lebt und arbeitet, erkennt man sie leicht wieder; jene schönen alten Kassettentüren aus den »Spiegelkorridoren«. Das ist kein Zufall: Immer wieder zitiert der Künstler solche Elemente aus dem eigenen Heim in seinen Bildern. Der Holzboden kam schon vor, auch die Treppe nach oben, die Eingangssituation, der Blick auf die Tür gegenüber – sie führt zum Atelier seiner Frau, auch sie ist Künstlerin.

Schubert belegt in diesem Haus gleich zwei Arbeitsräume: Zu dem einen fürs Grobe im Erdgeschoss, wo man sitzt, spricht und die Katze streichelt, kommt ein kleinerer auf der ersten Etage, wo der Künstler ausschließlich die blanken Bögen bearbeitet. Fern von Staub, Schmutz oder Grafitpulver, das seit einigen Jahren neue Akzente in Schuberts Schaffen setzt – doch dazu später.

Wie er oben arbeitet, seine feinen Reliefs ins Papier drückt, blieb lange verborgen. Mit Auskünften zu seiner ganz speziellen Technik hielt der Künstler sich zurück. Erst kürzlich hat er entschieden, das Geheimnis zu lüften und sein Arsenal an Spachteln öffentlich zu machen: In einem ersten Schritt legt Schubert auf der Rückseite seiner Blätter haarscharfe Zeichnungen an, um im zweiten dann mit breiten oder schmalen Spachteln die Faltungen vorzunehmen – von der langen Fußleiste bis zu kleinteiligen Schnörkeln im Stuck reicht das Repertoire. »Ich sage immer falten, doch drücke ich das Papier und bewege es dabei auch manchmal.« Eine präzise Arbeit, die keine Fehler verzeiht, denn für ungenaue Knicke gibt es keinen Radiergummi.

Schubert verfolgt und verfeinert diese eigene Technik bereits seit seiner Zeit an der Düsseldorfer Akademie, wo er bei Irmin Kamp Bildhauerei studierte und zunächst einen ganz anderen Weg eingeschlagen hatte. Er erinnert sich an Großobjekte und wuchtige Installationen – einen begehbaren Sprungturm etwa, den er zum Akademie-Rundgang in den Klassenraum setzte. »Wo führt das hin?«, habe er irgendwann überlegt. Schubert sah sich in einer Sackgasse, entschied sich zum Richtungswechsel und für die Reduktion. Von der Materialschlacht zum leichtgewichtigen Papier, das sich noch dazu gut lagern und transportieren lässt. Aber trotzdem raumfüllenden Ideen Form geben kann.

Samuel Beckett sei es gewesen, der ihm diesen Ausweg eröffnet habe, erklärt der Künstler. Als Assistent des Schweizer Philosophen Paul Good habe er sich intensiv mit dem irischen Schriftsteller beschäftigt. Von Good kam auch die Anregung, künstlerisch auf Beckett zu reagieren. Schubert konzentrierte sich dabei ganz auf das markante durchfurchte Gesicht des Schriftstellers, geläufig aus etlichen Porträtfotos. Über ein, zwei Jahre sind 30 Blätter oder mehr entstanden, in denen er Becketts Züge in Falten nachgezeichnet hat. »Es ging mir dabei nicht nur darum, das Gesicht ins Papier zu drücken, es ging auch um das Weiß, weil es in Becketts späten Texten eine große Rolle spielt«.

Reduktion der Mittel

Schubert setzte sich zum Ziel, die eigenen künstlerischen Mittel und Wege zu reduzieren und orientierte sich dabei an dem, was Beckett mit der Sprache gemacht hat. Seine Idee: »Eine Zeichnung ohne Strich«. Bald hat er sich dabei vom Porträt entfernt. Aus dem Faltengesicht sind Räume geworden, die sich nach und nach zu einem fiktiven Gebäude fügen, das weiter und weiter wächst – mit jedem Bild, mit jeder Ausstellung. So zumindest stellt Schubert es sich vor.

In seinem wuchernden weißen Geisterhaus ist man gelegentlich auch schon auf rätselhafte Bewohner gestoßen, mit denen die schneeweiße Reduktion, die haarscharfe Präzision deutlich ins Surreale kippt. Kinder kamen zum Beispiel vor, die einem den Rücken zukehren, ganz egal von welcher Seite man sie betrachtet – und dabei vielleicht an René Magritte denkt, der einst einen ähnlichen Einfall auf die Leinwand gebracht hat. Auch ein weiß gekleideter Mann mit flauschigem Hasenkopf war schon zu Gast in Schuberts gefaltetem »Schattenreich«, durch das man vor einigen Jahren im Museum Schloss Morsbroich streifen konnte.

Neben diesen Abstechern ins Figürliche gestattet sich der Künstler auch immer wieder einmal farbige Ausflüge. Hier kommen das Grafitpulver ins Spiel und gelegentlich auch andere Pigmente, die in kleinen Kunststofffläschchen bei ihm im Atelier auf der Fensterbank stehen. Schubert reibt das farbige Pulver mit Küchenkrepp oder Filz ins Papier und erzielt damit sehr einnehmende Ergebnisse.

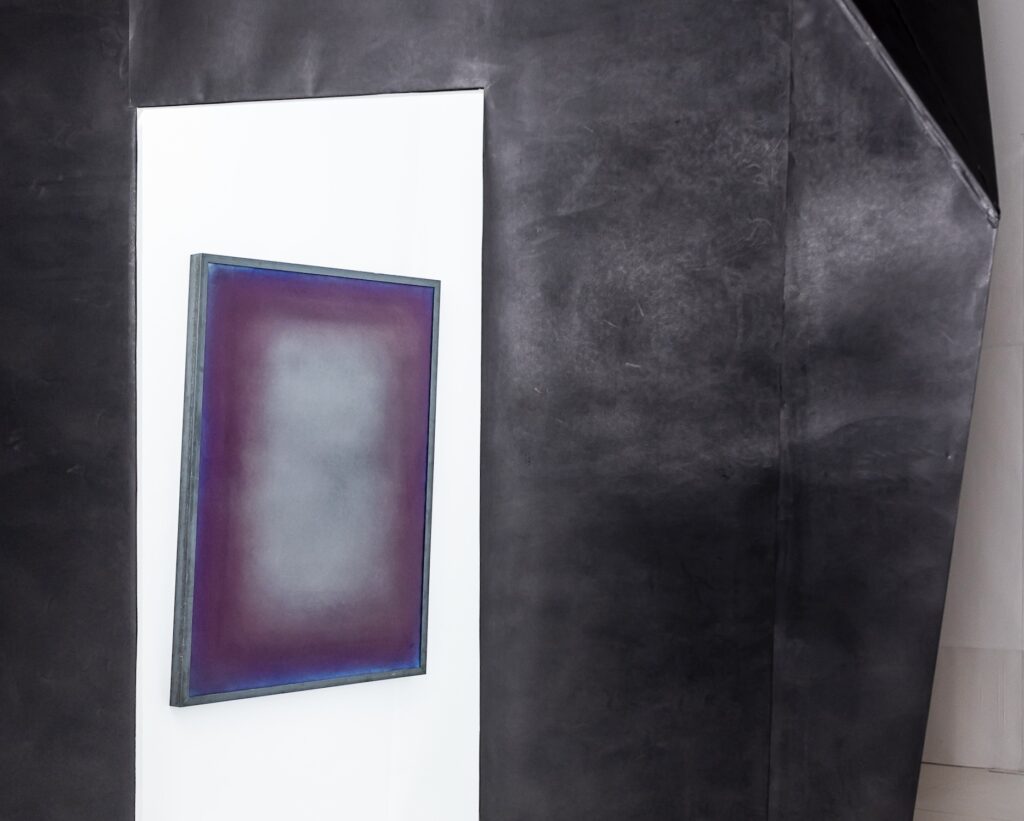

Beispiele hängen bei ihm zu Hause an der Wand, und man war ihnen auch schon im Feld-Haus begegnet: Mit der weißen Riesen-Faltung kontrastierte dort ein begehbarer Polyeder. Die Außenwände des vielseitigen geometrischen Körpers hat Schubert mit Grafitpulver geschwärzt und in den gleißend hellen Innenraum eine seiner farbigen, abstrakten Papierarbeiten gehängt – fast schwebend scheint sie dort und beim Betrachten leicht schwankend und flimmernd.

»Das funktioniert wirklich gut«, bemerkt der Künstler zufrieden. Und will sich nun erst einmal zurücklehnen – Urlaub steht an. Den Karton mit dem Papier-Nachschub wird er wohl erst öffnen, wenn er wieder zurück ist und dann gleich die nächsten Ausstellungen vorbereiten. Im September wird der Künstler eine Wiener Galerie verwandeln und ab Oktober mit seinen Arbeiten ins einstige Atelierhaus von Joseph Beuys in Düsseldorf ziehen, wo seit Kurzem die Brunhilde Moll Stiftung ihren Sitz hat. Schubert reizt der Gedanke, dass der Jahrhundertkünstler im Haus am Drakeplatz lange gelebt und vor allem gearbeitet hat. »Für mich ist mein Atelier ja auch extrem wichtig – als Ort, wo die Kunst entsteht, wo mein fiktives Gebäude wächst und wächst, wobei immer wieder Teile meines realen Ateliers einfließen.«

Zum Abschied fällt der Blick noch einmal auf Beckett. Eines der zig Porträts, die Schubert schuf, hängt gleich neben der Eingangstür und gewinnt gerade im Streiflicht ganz klare Konturen.

»UNTIEFEN DES RAUMS – SIMON SCHUBERT IM FELD-HAUS«

FELD-HAUS, KULTURRAUM HOMBROICH, NEUSS

BIS 12. APRIL 2026