2026 wird das städtische Museum Morsbroich in Leverkusen 75. Als Prolog des Jubiläums zeigt eine interessante Ausstellung kaum bekannte Schätze aus dem Magazin.

Zwei bestrumpfte Frauenbeine räkeln sich entspannt auf einem Stuhl. Auf dem Tisch davor sind ein Kuchenstück, Obst und ein Pappbecher für Getränke auszumachen. Das legere Motiv gehört zu einer Fotoserie des Düsseldorfer Künstlers Laurenz Berges. Ihn hatte das Museum Morsbroich 2013 eingeladen, sein Magazin zu erkunden und für eine Publikation zu dokumentieren. Die 16-teilige Fotoserie »Depot«, die der Künstler dem Museum später schenkte, charakterisiert die Lagerräume der Kunst als Orte, wo Ordnung und Tohuwabohu, Sammlung und Sammelsurium teils skurrile Allianzen eingehen.

Wie bei dem schrägen Berges-Beindetail – das übrigens zu einer (anonym bleibenden) weiblichen Aufsichtskraft des Museums gehört, die im Depot Pause machte. Seinerzeit fand das Bild als einziges Werk der Serie keine Aufnahme in die Buchveröffentlichung, wie Thekla Zell berichtet. Die Morsbroich-Kuratorin hat den versteckten Schatz nun aus dem Depot geholt und erstmals ausgestellt.

Die Fotoserie von Laurenz Berges ist Teil der aktuellen Sonderausstellung »the good in the pot, the bad in the crop. The Storage | Die Sammlung«. Zell, Zero-Spezialistin, seit 2020 in Leverkusen für Malerei und Skulptur zuständig, präsentiert rund 70 Werke aus der Sammlung des Hauses, das am 27. Januar 1951 als erstes Museum für moderne Kunst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Bundesrepublik Deutschland eröffnet wurde.

Nicht nur diese Pole Position macht das städtische Museum zu etwas Besonderem. Ungewöhnlich ist außerdem, dass diese auf Gegenwartskunst fokussierte Institution in einem Rokoko-Schloss einquartiert wurde. Zur ehemaligen Kommende des Deutschen Ordens gehören außerdem Nebengebäude (in einem residiert der Kunstverein) sowie ein weitläufiger Englischer Garten, der heute als Skulpturenpark dient. Und ungewöhnlich, vielleicht sogar beispiellos ist auch das Auf und Ab in der beinahe 75-jährigen Geschichte des Museums.

Auf und Abs

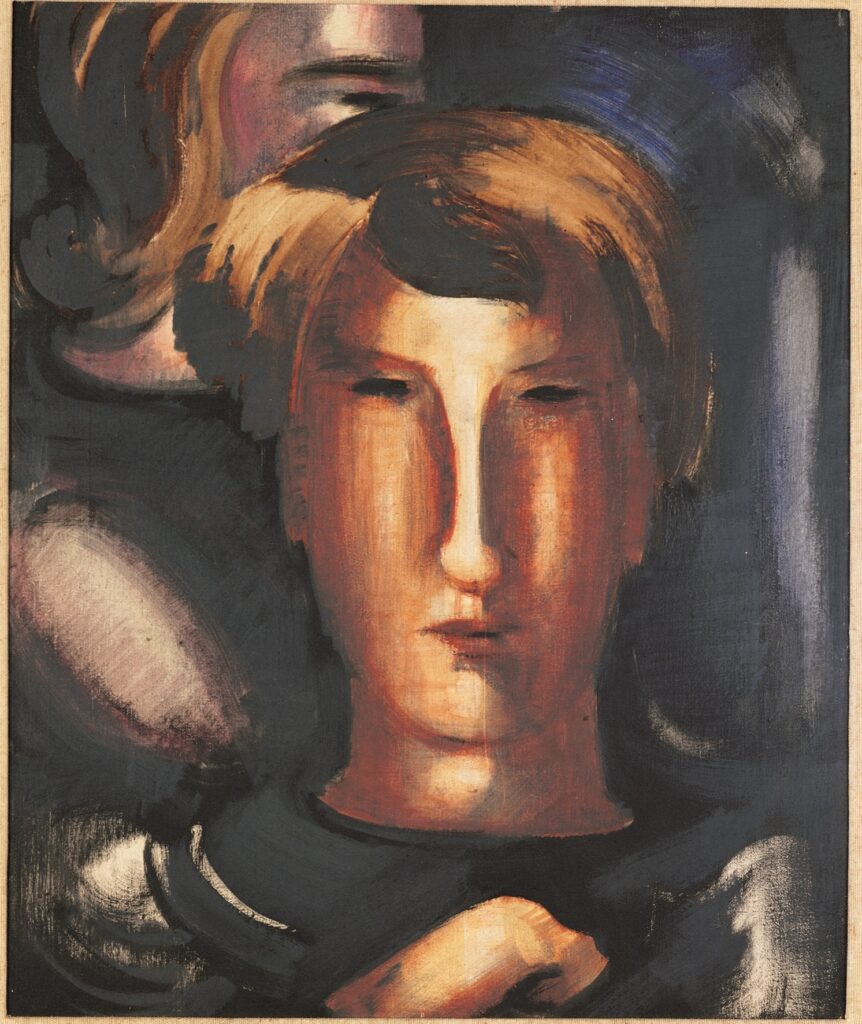

Am Anfang stand der Wunsch, der erst 1930 gegründeten Industriestadt, von den nahegelegenen Metropolen Düsseldorf und Köln überstrahlt, ein modernes kulturelles Profil zu geben. Curt Schweicher, der Gründungsdirektor, verfügte noch über einen Etat, der es erlaubte, die Sammlung substanziell zu erweitern – beispielsweise durch Gemälde von Erich Heckel, Alexej von Jawlensky oder Gabriele Münter. Auch seine Nachfolger Udo Kultermann (1959-1964) und Rolf Wedewer (1965-1995) konnten die Bestände durch Ankäufe arrondieren. Doch in den 1990er Jahren verordnete die finanziell darbende Stadt dem Museum eine Reduzierung des Ankaufsetats. 2004 entfiel er ganz.

2016 kam es noch schlimmer: Wirtschaftsprüfer*innen, von der Stadt mit einem Gutachten zur ökonomischen Tragfähigkeit des Museums beauftragt, empfahlen gar die Schließung und den Verkauf der Sammlung. Ein doppelter Beitrag zur Haushaltssanierung – so etwas findet in politischen Kreisen tendenziell Beifall, selbst auf die Gefahr hin, als Kulturbanause abgestempelt zu werden. Jonathan Monks Lichtarbeit »Closed«, die 2008 an der Fassade angebracht worden war, um die vorübergehende nächtliche Schließung anzuzeigen (und durch ein Neonsignal zugleich aufzuheben), schien über Nacht zum Menetekel zu werden.

Dass der Worst Case ausblieb, dürfte vor allem dem Proteststurm zu verdanken sein, der sich deutschlandweit erhob. Die Gegenwart sieht besser aus, freilich nicht rosig: Mit knapp 8000 Besucher*innen pro Jahr bleibt das Museum deutlich unter dem, was ein Haus dieses Niveaus trotz finanziell begrenztem Spielraum in puncto Publikumszuspruch schaffen sollte. Ein weiteres Handicap ist der Langzeitausfall des Direktors Jörg van den Berg. 2021 übernahm er die Leitung und ging in die Offensive: Um mit den Besucher*innen in Tuchfühlung zu kommen, bezog van den Berg ein »Public Office«. Getreu seinem Ideal des »gegenwärtigen Museums«, das die Trennwand zwischen Kunst und Alltag niederreißt. Leverkusen bietet da bessere Bedingungen als andere Museen. Weil das Schloss mit Jeppe Heins fotogenem Wasserspiel vor der Hauptfassade als Hochzeitslocation mindestens so populär ist wie als Ort der modernen Kunst, kann hier von Abschottung ohnehin kaum die Rede sein.

2022 präsentierte der Direktor die »Werkstatt Morsbroich«: Sieben Künstler*innen (unter ihnen Margit Czenki/Christoph Schäfer, Gabriela Oberkofler und Antje Schiffers) und zwei weitere Mitdenker*innen waren eingeladen, an einem langfristigen, bis 2026 fortdauernden »Transformationsprozess« mitzuwirken. Dabei dient das Museum als »Herzstück« des Ensembles – es besteht aus Schloss, Remisen, innerem Garten, äußerem Park sowie den beiden Nachbarn Kunstverein Leverkusen und Obstgut Morsbroich. Eine »neue Dimension eines öffentlichen Denk- und Diskursraums« schwebte van den Berg vor. Der sendungsbewusste Direktor mit Vorliebe für verschwurbelte Formulierungen wollte »einen Ruhe- und Spielplatz für ein Miteinander« anbieten.

Tempi passati, wie es zumindest vorerst scheint. Inzwischen ist Jörg van den Berg seit mehr als einem Jahr krankgeschrieben, und niemand wagt auf Nachfrage eine Prognose, wann er zurückkommt. Seine Position hat Fritz Emslander auf kommissarischer Basis übernommen – der Kurator der Grafischen Sammlung sowie der Fluxus-Kollektion des Museums ist seit 2009 stellvertretender Direktor.

Immerhin hat das Jahrhunderthochwasser von 2021 allen Verantwortlichen drastisch vor Augen geführt, dass der nahegelegene Fluss Dünn eine potenzielle Gefahr für das in den Schlossremisen untergebrachte Depot darstellt. Deshalb wird die Sammlung seit Beginn des Jahres nach und nach in ein externes Kunstlager überführt. Eine willkommene Gelegenheit für Thekla Zell, Generalinventur zu machen. Und anhand der wachgeküssten Werke, die teils vorübergehend im Verborgenen verwahrt, meist aber dauerhaft im Depot in einen Dornröschenschlaf verfallen waren, grundlegende Fragen zu stellen: »Wie wird Geschichte vermittelt? Wer entscheidet, welche Kunst gezeigt wird? Wie beeinflussen zeitgebundene Werte, Ideale und Diskurse kuratorische Entscheidungen, die Präsentation und Interpretation von Kunst?«

VIP-Künstler neben nahezu Unbekannten

»Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen«, die Redewendung, der die Kuratorin einen anglophilen Anstrich verpasst hat, stammt aus dem Märchen »Aschenputtel«. Sie zielt auf einen Ausleseprozess, bei dem Gutes von Schlechtem, Wertvolles von Wertlosem getrennt wird. Die Ausstellung will das Gegenteil bewirken: In elf Kapiteln (durch eine schöne Farbregie wirkungsvoll voneinander abgesetzt) werden hier VIP-Künstler wie Joseph Beuys, Gerhard Richter oder Wolf Vostell auf gleicher Augenhöhe gezeigt wie Kunstschaffende, die heute nur noch Insidern ein Begriff sind. In die Kategorie der Nahezu-Nobodies gehören beispielsweise Ursula Burghardt, Hal Busse, Karolus Lodenkämper und Judit Reigl. Deren Kunst ist unter dem Radar verschwunden. Thekla Zell will sie wieder sichtbar machen.

Um den Depotcharakter der Ausstellung zu verstärken, hat sie beispielsweise ein großes Gemäldegitter aus dem Magazin in einen der Ausstellungsräume bringen lassen. Hier sind die Werke nicht nach kunsthistorischen, sondern nach logistischen Kriterien platziert. So stiftet die Ausstellung ungewohnte, aber gutnachbarliche Beziehungen – unter anderem zwischen Lucio Fontana, Ernst Geitlinger, Vera Haller, Alexej von Jawlensky, Yves Klein, Michel Majerus, Louise Nevelson oder Bernard Schultze. Ein ähnlicher Wildwuchs herrscht in jenem Raum, wo Skulpturen und Objekte auf einem knallgelben Podest zu einem Potpourri arrangiert sind. Darunter Dreidimensionales von Ursula Burghardt, Isa Genzken, Barbara Hepworth, Thomas Lehnerer, Adolf Luther und Norbert Prangenberg.

Das Museumsdepot fürs Publikum zu öffnen, die dortige Disposition der Dinge zum Gegenstand einer Ausstellung zu machen, diese Idee haben in den vergangenen Jahren mehrere Museen aufgegriffen. Musterbeispiele sind das Schaulager in Basel, die »Nass-Sammlungen« des Berliner Naturkundemuseums und das Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Morsbroich reiht sich in diese Typologie ein, schlägt aber einen eigenen Weg ein, indem das Depot in die Bel-Etage Einzug hält.

Im abschließenden elften Kapitel der Ausstellung, überschrieben »Future Fiction Morsbroich | La vie en rose«, lässt Thekla Zell, sympathisch, ihren Wünschen freien Lauf. In diesem Zukunftsszenario, das Leverkusen einen »Goldregen« beschert, »bekennt sich die Stadt aus tiefster Überzeugung dazu, Kultur auch in Krisenzeiten zu fördern«. Morsbroich erhält wieder einen Ankaufsetat – üppig genug, um beispielsweise eine Arbeit der in Leverkusen-Opladen aufgewachsenen Starkünstlerin Rosemarie Trockel zu erwerben. Und im Spiegelsaal des Schlosses tritt Grace Jones auf und singt Édith Piafs Chanson »La vie en rose«. Charmant. Bekanntlich sind Utopien der Nährstoff der Kunst. Insofern ist das Motto »Leben durch die rosarote Brille« vielleicht keine schlechte Perspektive für das krisengebeutelte Leverkusener Museum.

»THE GOOD IN THE POT, THE BAD IN THE CROP. THE STORAGE |

DIE SAMMLUNG«

MUSEUM MORSBROICH, LEVERKUSEN

BIS 11. JANUAR 2026