Nicht nur in Lüdenscheid, in ganz NRW liegen große Hoffnungen auf der baldigen Wiedereröffnung der Talbrücke Rahmede, die Teil der A45 ist. Die Berichterstattung darüber zeigt allerdings deutlich: Ein Thema ist die Verkehrswende weg vom Auto derzeit nicht.

Kaum ein Ereignis wurde in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren so heiß ersehnt, wie die Wiedereröffnung der Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid. Seit Ende 2021 ist sie gesperrt. Ein Umstand, der seitdem nicht nur die Stadt Lüdenscheid, durch die der Umleitungsverkehr scheppert, unter Stress setzt. Die Verkehrsinfrastruktur des ganzen Bundeslands und die Wirtschaft weit darüber hinaus haben mit den Folgen zu kämpfen. Das Brückendesaster zeigt aber auch, worüber quasi niemand spricht: dass die Verkehrswende in Deutschland kein nennenswertes Thema ist. Wir leben vielleicht mehr noch als in 1960er Jahren, als ganze Städte auf das Auto hin errichtet wurden, im automobilen Zeitalter. Erkennbar ist ein Weg hinaus nicht.

Vor einigen Jahren zeigte das Museum unter Tage in Bochum eine Ausstellung, die mit »Artige Kunst« überschrieben war. Gemeint war Kunst, die den Nazis gefiel, die als nicht als »entartet« gebrandmarkt wurde, deren Künstler*innen nicht verfolgt oder sogar ermordet wurden. In dieser Schau war auch das Klischee der Autobahn-Begeisterung der Nationalsozialisten bebildert: Ein Ölschinken des heute zu Recht völlig unbekannten Malers Carl Theodor Protzen zeigte kleine, entindividualisierte Figuren, die wahrscheinlich Arier-Männchen mit starken Oberkörpern darstellen sollen, die freudig vor der im warmen Sonnenlicht leuchtenden, gigantischen Baustelle einer Talbrücke arbeiten. Ein erhebendes Sprüchlein zierte den breiten, vergoldeten Rahmen: »Rodet den Forst – Sprengt den Fels – Überwindet das Tal – Zwinget die Ferne – Ziehet die Bahn durch Deutsches Land.«

Fokus aufs Auto

Die Autobahn war zwar keine Erfindung der Nazis, aber sie trieben sie in ihrer Version des Fortschrittsglaubens voran. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zumindest bei diesem Thema keine Umkehr. Denkmäler dieser Zukunftsvision, die unsere Gegenwart bestimmt, sind zum Beispiel der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, in dem lange Rampen zu den Bahnsteigen gebaut wurden, damit sie mit dem Taxi oder Pkw direkt angefahren werden können. Oder die Ruhr-Universität in Bochum, die wie ein Autoverkehrsknotenpunkt aufgebaut ist, weil in ihren Bau von allen Seiten Straßen führen. Wahrscheinlich müsste man das Areal mit seinen vielen unterschiedlichen, durch Treppen und Aufzüge verbundenen Ebenen sprengen, um es wirklich fahrradtauglich zu machen.

Man sieht an der Ruhr-Uni und dem Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zwar, dass die deutsche Gesellschaft nicht mehr nur an das Auto glaubt. Die Uni hat inzwischen eine der besten U-Bahn-Anbindungen Bochums und ein wenig Fahrrad-Infrastruktur, der Vorplatz des Bahnhofs ist auch Knotenpunkt des Straßenbahn-Netzes. Vom Autoverkehr kommen beide Städte – und mit ihm das ganze Land – trotzdem nicht nennenswert weg. Im Gegenteil: Die Zahl der zugelassenen Pkw steigt stetig an. Deshalb handelten quasi alle Berichte über die Talbrücke Rahmede ausschließlich von der gestressten Infrastruktur und Wirtschaftslandschaft (und ein bisschen von den Anwohner*innen). Aber nie von Alternativen zum Autoverkehr, die man in der leidgeplagten Stadt möglicherweise künftig noch mehr ausbauen sollte. Auch wenn natürlich auch der öffentlichen Nahverkehr von der nun bald wieder frei zugänglich Brücke profitiert, so hat sich doch gezeigt, wie fokussiert der Verkehr in Lüdenscheid auf das Auto ist. Und wie sehr alles stockt, wenn ein Teil der Infrastruktur plötzlich ausfällt.

Die Menschen, die an der Umleitungsstrecke durch Lüdenscheid wohnen, werden den 2. Dezember 2021 jedenfalls in lebendiger Erinnerung haben. Da wurde die Talbrücke, die ein Teil der sogenannten »Sauerlandlinie« A45 ist, von einer Stunde auf die andere gesperrt. Prüfer hatten am gut 50 Jahre alten Bauwerk gefährliche Schwachstellen gefunden, tragende Teile waren verrostet, Stahlträger hatten Beulen. In beide Fahrtrichtungen ging nichts mehr, weil man nicht den Einsturz der Brücke riskieren wollte. 64.000 Fahrzeuge nutzten die Brücke bis dato jeden Tag, viele davon waren schwere Lkw. Ein Großteil rollte seit der Sperrung durch die Stadt, nur durch rigorose Maßnahmen wie dem regelmäßig durch die Polizei kontrollierten Verbot von Zulieferverkehr, der nicht die Region betrifft, konnte ein Teil umgelenkt werden. Der setzte dann Autobahnen im Umkreis unter Stress – zum Beispiel die A1, die selbst von der Mega-Baustelle einer neuen Rheinbrücke bei Leverkusen betroffen war.

Verkehrswende bleibt Nischenthema

»Turbo für Brücken gefordert«, lautete eine ganz normale Nachrichtenmeldung im Spätsommer dieses Jahres der Deutschen Presse-Agentur: »Angesichts maroder Rheinbrücken, Einschränkungen für den Verkehr und Staus fordern Wirtschaftsvertreter ein viel höheres Tempo bei Ersatzneubauten. Die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, die IHK Mittlerer Niederrhein sowie die Neuss-Düsseldorfer Häfen verlangen deutlich schnellere Planungsverfahren, einfache Vergabeverfahren und einen spezialisierten Infrastruktursenat am Oberverwaltungsgericht Münster NRW für schnelle Gerichtsverfahren«, hieß es da.

Dass allerdings jemand fordert, mehr Verkehr von der Straße wegzubringen – etwa durch die Verbesserung und Vergünstigung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, der Rad-Infrastruktur und mehr Frachttransporte über die Schiene – das alles ist praktisch kein Thema. Das ist eine Nische, die Verkehrswende-Aktivist*innen besetzen, die sich den Mund fusselig reden können. In einer Zeit, wo selbst die vor einigen Jahren immer größer werdende Klimabewegung wieder zum Randphänomen zu schrumpfen droht, verschwinden auch sie aus dem öffentlichen Diskurs. Während der Anfangszeit von Corona ging das zwar irgendwie, den Verkehrswahnsinn, der täglich über alle Autobahnen und sonstigen Straßen rollt, mal etwas zu drosseln und sich auf das »Nötigste«, das natürlich immer Definitionssache ist, zu beschränken. Einige Menschen werden sich an die ruhigen Tage mit äußerst wenig Verkehr erinnern, die die einen als entspannend, die anderen als gespenstisch erlebt haben.

Warten auf den 4. Oktober

Heute scheinen die Zahlen ausschließlich für den geschwinden Wiedereinsatz des Autobahnabschnitts an der A45 zu sprechen: »Mindestens eine Million Euro Schaden pro Tag« soll die Sperrung der Talbrücke Rahmede pro Tag anrichten, erklärte die Süddeutsche Zeitung vor kurzem in einem langen Artikel im Wirtschaftsteil: »durch längere Fahrzeiten, durch geringere Umsätze von Läden und Restaurants, durch abgesagte Investitionen von Unternehmen«. Wie auf die Ankunft des Messias – oder von Taylor Swift in Gelsenkirchen – warten Unternehmen und auch die gestressten Anwohner*innen auf den 4. Oktober, wenn Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder zum Bürgerfest auf der (noch) gesperrten Autobahn kommt. Er will verkünden, wann die erste Hälfte der Brücke – mit Verkehr in beide Richtungen über verengte Fahrspuren – endlich eröffnet werden kann. Man munkelt, dass das noch in diesem Jahr sein soll.

»Mindestens eine Million Euro Schaden pro Tag« durch den Ausfall der Talbrücke Rahmede – ganz andere Zahlen nennt da Katja Diehl in ihrem Buch »Raus aus der AUTOkratie«. Sie ist eine, die zurzeit noch halbwegs öffentlichkeitsträchtig das Nischenphänomen Verkehrswende-Aktivismus besetzt und sie sagt: »143 Milliarden Euro zahlt die Gemeinschaft an Folgekosten für das Autofahren: für Unfälle teilweise mit Todesfolgen, Umweltschäden oder Lärm. Es gibt eine relativ neue Studie der Universität Lund, die sagt, ein einziger Corsa koste die Gesellschaft 5000 Euro im Jahr.« Nur maximal zehn Prozent der Pkw bewegten sich gleichzeitig, mindestens 90 Prozent »stehen immer irgendwo rum«. Und der »Besetzt-Grad« eines Wagens im beruflichen Pendelverkehr, nicht selten eines übergroßen SUV, läge aktuell bei 1,057 Personen.

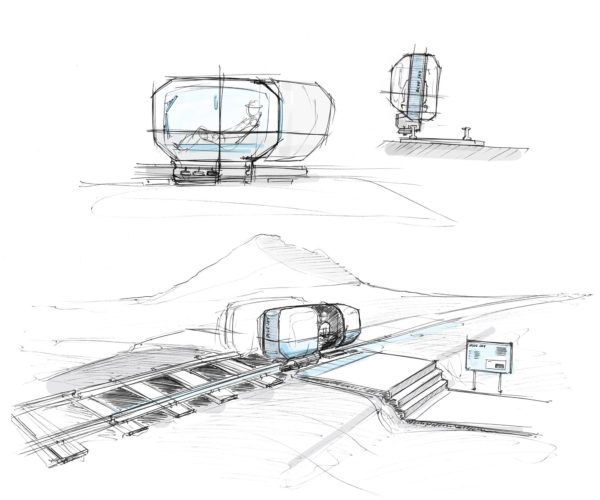

Auf ihren Büchern prang zwar das Etikett »Spiegel-Bestsellerautorin«. Im medialen Diskurs kommt sie wie bereits erwähnt trotzdem kaum vor. Doch dadurch gibt sie sich nicht geschlagen, versucht es weiter auf kreativen Wegen. Ihr neues Buch »Picknick auf der Autobahn« hat sie zusammen mit dem Science-Fiction-Erzähler Mario Sixtus geschrieben. Gemeinsam beschäftigen sie sich mit der Frage, wie die Menschen in Zukunft autofrei und klimafreundlich unterwegs sein werden und entwerfen konkrete Zukunftsvisionen. Eine Lesung auf der gesperrten Talbrücke Rahmede ist bisher nicht geplant. Und es ist auch fraglich, ob ihr dort wirklich jemand zuhören würde.

Katja Diehls Buch »Raus aus der AUTOkratie« ist 2024 bei S. Fischer erschienen (352 Seiten, 20 Euro). In ihrer Neuerscheinung »Picknick auf der Autobahn« denkt sie mit dem Science-Fiction-Erzähler Mario Sixtus über die Zukunft der Mobilität nach (im S. Fischer Verlag, 224 Seiten, 24 Euro)