Kunst des Sehens: Die Bundeskunsthalle Bonn widmet mit »W.I.M.« dem Filmemacher und Weltkünstler Wenders zu seinem 80. Geburtstag eine große Ausstellung.

Über allem schwebt der Flügel – er ist sein Signet. Ein Engelsflügel, der das Irdische und Erdenschwere transzendiert und ins Spirituelle erhebt. Es ist richtig und sogar notwendig, dass beim Entree der Ausstellung über Wim Wenders in der Bonner Bundeskunsthalle der geflügelte Bruno Ganz als Damiel wartet und wacht; mitsamt seinem grauen Wintermantel, den man in der winterlichen Noch-Frontstadt Berlin gut brauchen konnte.

Der Anfang von »Der Himmel über Berlin« – was für ein kühner Prolog! Experimentelles Kino, montiert aus Stimmen, Momenten, Lebens- und Sterbesplittern, inneren Monologen der Einsamkeit, Gedanken wie Schallwellen. Später irrt der greise Curt Bois über die Brache des Potsdamer Platzes der End-1980er Jahre, sich erinnernd an das Vorgestern der Weimarer Republik, als Lotte Eisner ihr Buch über »Die Dämonische Leinwand« verfasste und den expressionistischen Stummfilm geistvoll begleitete. Und an das Gestern der Nazi-Diktatur, als wär’s ein Stück von Thomas Bernhard.

»Der Himmel über Berlin« ist ein auch von Rilke und von Walter Benjamins und Paul Klees »Angelus Novus« beeinflusster Geschichts-, ein Geister- und Märchenfilm über Engel und Menschen (schon weil der Zauberer Henri Alekan die Kamera führte) und ein Liebesfilm, wobei Wenders letzteres am wenigsten kann. Aber davon nicht lässt. Wie auch! Denn Filme erzählen nun mal von Menschen. Wie »Paris, Texas«. Ein Mann lebt in der Wüste seines Herzens, weil er eine Frau (Nastassja Kinski) verloren hat, die Mutter war und es wieder sein soll. In den Bildern verschmelzen beide, Harry Dean Stanton und die junge Kinski, doch sind sie von einer Glaswand getrennt.

Aber halt! Stop! Neben dem Flügel gibt es noch ein Objekt und Requisit, das für Wim Wenders eine symbolische und reale Größe repräsentiert. Wenn man die Website seiner Stiftung aufruft, sieht man ein einsames Holzhaus (»Wyeth Landschaft«, 2000), das aus einem klassischen Western, vom Maler Edward Hopper oder vom Theaterkünstler Bob Wilson stammen könnte. In einem der Bonner Säle hängt dieses Foto des Hauses in der Prärie: Gursky-groß und leuchtend farbig. Wim Wenders und die Weite Amerikas, dessen Natur und Seele er nachspürt. Wim Wenders und die Suche nach Heimat von Lissabon und Palermo bis Los Angeles, Tokyo und Havanna. Eine Wanderbewegung – immer einen Flügelschlag weiter. »W.I.M.« – Wenders in Motion. So übersetzt es sich in Bonn. Road Movies heißt seine eigene Produktionsfirma.

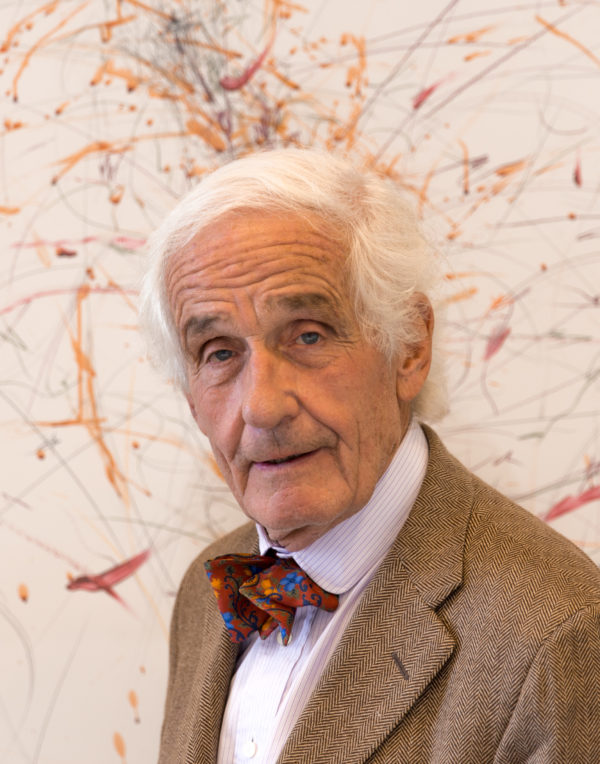

Zu seinem 80. Geburtstag Mitte August ehrt das Museum den Filmkünstler, der seit 1970 mehr als zwei Dutzend Spielfilme gedreht sowie in Dokumentarfilmen unter anderem den Buena Vista Social Club, Pina Bausch, Yoshi Yamamoto, Anselm Kiefer und Papst Franziskus porträtiert, der produziert, präsidiert, fotografiert, gelehrt und einiges mehr gemacht hat. Ein Kabinett des in lichtweißer Helligkeit inszenierten, abstrahierend kalt gestellten Parcours ist ausstaffiert als Reliquienraum mit goldglänzenden Trophäen, allen Filmpreisen der Welt – bis auf den Oscar. Aber in dessen Fehlen liegt fast schon eine besondere Auszeichnung.

Als der Neue Deutsche Film bereits etwas in die Jahre gekommen und seine Blütezeit überschritten war, hat ein feiner Beobachter dessen Gesamtorganismus in etwa so beschrieben: Wim Wenders als das Auge dieses Neuen Deutschen Films, Alexander Kluge als sein Hirn, Rainer Werner Fassbinder als das Herz und Werner Herzog als sein nimmermüder Bewegungsapparat.

Wim Wenders wurde 1945 geboren, im selben Jahr wie der noch viel deutschere und dann auch wieder mehr von Hollywood beeinflusste Fassbinder, während der ihn nun schon um beinahe ein halbes Jahrhundert überlebt habende Kollege in Amerikas Weiten lange zu Hause zu sein schien. Vielleicht ist Wim Wenders mehr ein Regisseur (urbaner) Natur und weniger Menschen-Regisseur. Das eine ist Mythologie, das andere Psychologie. Rainer Werner Fassbinder drehte Melodramen, Wenders Road-Movies. Die Helden des einen sind in Räumen gefangen und von Spiegeln umstellt, die des anderen durchqueren Landschaften, in Wuppertal, entlang des Rheins oder der deutsch-deutschen Grenze, im Berlin vor und nach der Wende, in Texas und überhaupt quer durch die Welt und in die Ferne hinein.

Aufgewachsen in Oberhausen, war Wim Wenders in München erster Jahrgangs-Absolvent der Hochschule für Film und Fernsehen. In Michael Althens und Hans Helmut Prinzlers unterhaltsam lehrreicher deutscher Filmgeschichte »Auge in Auge« spricht Wenders über Fritz Langs »M«, so erhellend klug, dass man den Schwarz-Weiß-Film über die Stadt Berlin, die einen Mörder sucht, danach neu sieht. Wenders & Lang, Wenders & Murnau, Wenders & Nicholas Ray, Wenders & Antonioni, Wenders & Handke, Wenders & Edward Hopper und Sam Shepard – jedes für sich eine Geschichte.

Auge in Auge – der deutsche Autorenfilm war damals ein geheimer Dialog aus Gemeinsamkeiten und Fremdheiten. Seine Protagonist*innen waren Kinder einer verlorenen Generation, Erben derjenigen Filmbildner, die ins Exil mussten, waren auf ihre Weise Heimatvertriebene im eigenen Land. Im Jahr des deutschen Herbstes, 1977, über den Margarethe von Trotta ihre große Schwestern-Erzählung »Die bleierne Zeit« drehte, befasste sich Wenders mit einer Ripley-Verfilmung nach Patricia Highsmith, »Der amerikanische Freund«. Auch dies ist ein Kommentar. Wim Wenders war zuzeiten, auch, Porträtist eines sich selbst genügenden, gefühligen, mit sich im Zwist liegenden intellektuellen West-Deutschlands mit müden und handlungsmüden, sich dem Lauf der Zeit überlassenden Männern.

Bilder über Bilder

Sein imposantes Lebenswerk wird in Bonn (kooperierend mit dem Filmmuseum und dem Filminstitut Frankfurt) aufgefächert in einem Dutzend Stationen. Und von Dunkelstellen bereinigt. Eine riesige Materialsammlung aus seinem Atelier. Für einen Künstler, der seine Empfindungen und Empfindsamkeiten, Gedanken und sinnlichen Eindrücke vor allem über das Auge empfängt (wobei das Ohr kaum weniger wichtig ist und die Musik »die unsichtbare Seele des Films«), bekommt der Besucher eine Menge zu lesen. Viele, viele Zitate, Aufzeichnungen, Selbstzeugnisse und Selbstdeutungen begleiten den Rundgang. Von seinen Krisen, etwa dem in den USA gedrehten Desaster »Hammett«, das er in »Der Stand der Dinge« reflektiert und mit »Paris, Texas« gewissermaßen sich selbst gegenüber wiedergutgemacht, will die Hommage wenig wissen. Missliebiges seiner Filmbiografie ist ausgeblendet. Übrigens sind auch seine Mitarbeiter*innen wie etwa der Kameramann Robby Müller erstaunlich nichtpräsent.

Und natürlich Bilder über Bilder. Fotografien, auch die seiner Frau Donata Wenders, in denen Walker Evans ebenso anwesend ist wie August Sander. Daneben Aufnahmen von Dreharbeiten, Stills, Filmausschnitte auf Leinwänden. Auch Briefe, Zeichnungen, Skizzen, mit Bleistift und als Aquarell, die überdeutlich an Paul Klee erinnern, Collagen. Darunter ein Persil-Motiv aus der Henkel-Stadt des Düsseldorfers Wenders, der Maler werden wollte und es in gewisser Weise auch wurde. Der zum Studium nach Paris ging, wo er in der Cinémathèque française die Filmgeschichte kennenlernte, die ihn in seinen Arbeiten (unter anderem »Chambre 666», »Nick’s Film – Lightning over Water«) beschäftigen wird.

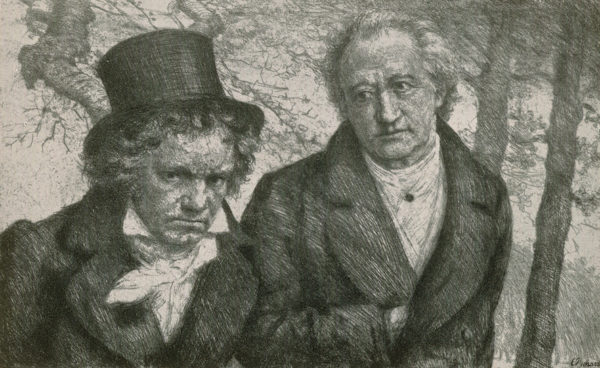

Großartig verdichtet sich der Wenders-Kosmos zum Finale in einer raumgreifenden immersiven Installation, montiert aus 20 Filmen, die rauschhaft Bild, Klang, Blick und Bewegung zwischen Himmel, Erde und Wasser bannt. Mit »Faust II« von Goethe gesprochen, dessen Bildungs-, Lehr- und Wanderjahre-Roman »Wilhelm Meister« für Wenders’ wesentliche Bedeutung hat: »Ihr glücklichen Augen, / Was je ihr gesehn, / Es sei wie es wolle, / Es war doch so schön!«

»W.I.M. Die Kunst des Sehens«, bis 11. Januar 2026; einen Audio Walk hat

Wim Wenders selbst eingesprochen; eine Filmreihe ergänzt die Ausstellung.