kultur.west: Herr Eisewicht, der Mensch ist ein soziales Wesen, heißt es so schön. Zugleich leben wir heute selbstbestimmter und individueller denn je – nimmt die Bedeutung von Gemeinschaften da eher zu oder ab?

EISEWICHT: Das ist eine schwierige Frage. Fest steht, dass die moderne Gesellschaft herkömmliche Sozialbindungen immer mehr auffrisst, dass Gesellschaftliches dass Gesellschaftliches zunehmend von wirtschaftlichen Rationalitäten durchzogen wird. Oder anders ausgedrückt: Geld ersetzt immer öfter die Notwendigkeit, miteinander zu kommunizieren. Ein Beispiel: Das Gespräch mit der Frau an der Supermarktkasse fällt weg, weil wir nur noch einen Barcode mit unserem Handy einscannen. Wir müssen nicht einmal mehr Hallo oder Tschüß sagen.

kultur.west: Haben wir also immer weniger Platz für Gemeinschaften?

EISEWICHT: Nein, denn interessant ist, dass sich die Gemeinschaften nur immer weiter verändern. Dass einige Gemeinschaftsformen verschwinden, aber dafür neue entstehen, die man zu Anfang vielleicht – auch als Forscher – noch gar nicht gesehen hat. In den 90er Jahren hat man zum Beispiel geglaubt, dass das Internet die Menschen eher voneinander separiert. Dass etwa Computerspiele eher asozialisieren. Heute weiß man, dass die Gamerkultur die Leute auch ganz physisch zusammenbringen kann und es beim Computerspielen auch einen sozialen Faktor gibt. Es finden sich immer wieder Gelegenheiten zu sogenannten Vergesellschaftungen. Lange hieß es etwa, die meisten Jugendlichen seien unpolitisch, weil sie immer öfter aus den Parteien herausgehen – oder gar nicht erst hinein. Jetzt sehen wir, was für eine Kraft entstehen kann, wenn sich eine Internetbewegung auf der Straße trifft, so wie bei Fridays for Future.

kultur.west: Sie setzen jetzt aber keine Klimaaktivisten mit den Anhängern einer Religionsgemeinschaft gleich, oder?

EISEWICHT: Nein, was aber alle Gemeinschaften eint – egal ob religiöse oder nicht – ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Der Soziologe Ronald Hitzler hat einmal gesagt, dass in der Moderne unser Sinndach verloren geht und wir uns seitdem selbst zusammenbasteln müssen, was uns Orientierung und Sicherheit gibt. Zygmunt Bauman hat das mit einer Rüstung mit Reißverschluss verglichen, die wir uns anziehen, um uns kurz- oder langfristig einer bestimmten Gemeinschaft und ihren Werten anzuschließen.

kultur.west: Das klingt ja ganz so, als könne man Glauben an- und ablegen wie eine Kleidung…

EISEWICHT: Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber früher wurde man sozusagen in eine Art Gesamtpaket hineingeboren. Man war Christ, Moslem, Jude, Buddhist oder Hindu und blieb das dann auch. Heute kann man sich eine Art Baukasten ins Haus holen, in den man das stecken kann, was einem gefällt – seine individuellen Glaubensvorstellungen. In der modernen Gesellschaft werden religiöse Vorgaben zu einer Art Verfügbarkeit, der man sich annehmen kann, wenn man das Gefühl hat, dass sie einem in dieser Situation, an diesem Ort, in dieser Lebenslage Sicherheit gibt.

kultur.west: Warum glauben wir überhaupt?

EISEWICHT: Es klingt jetzt sehr einfach, aber man muss sagen: Weil es den Menschen liegt. Weil wir das Bedürfnis haben, mit Glauben Dinge zu füllen, die wir nicht wissen und die wir nicht wissen können.

kultur.west: Allerdings ist Glauben kaum durch Vernunft herauszufordern, denn er hat auch mit Sozialisierung und Gefühl zu tun…

EISEWICHT: Emotionalität ist untrennbar mit dem menschlichen Handeln verbunden. Wir leben in einer beschleunigten Zeit, die von uns verlangt, immerzu schnell zu reagieren. Das ist der Gegenpunkt zum vernünftigen Handeln. Zugleich gehen uns Sicherheiten verloren. Wenn wir nicht mehr an Religionen glauben, wird das eigene Gefühl zu einem zentralen Marker, der uns entscheiden lässt, was wir für richtig halten.

kultur.west: Warum schließen wir uns überhaupt mit anderen zusammen?

EISEWICHT: Weil wir Handlungsentlastungen im Alltag brauchen. In dem Moment, in dem wir zu einer bestimmten Gemeinschaft gehören, die mit bestimmten Werten verbunden ist, wissen wir, wie wir uns zu verhalten haben.

kultur.west: Wir haben im Gespräch jetzt oft Glaube mit Gemeinschaft gleichgesetzt. Dabei kann man aber auch in seinem stillen Kämmerlein an etwas sehr fest glauben, ohne die anderen dafür zu brauchen.

EISEWICHT: Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich ist der Mensch doch sicherer, wenn er durch andere stabilisiert wird. Es geht bei Glaubensgemeinschaften immer um die Fiktion eines Konsenses. Gemeinschaften stabilisieren Glauben. Sie funktionieren aber auch wie Katalysatoren, in dem sie Glauben verstärken.

kultur.west: Heißt das, je größer die Gemeinschaft desto größer der Zusammenhalt?

EISEWICHT: Nein, einig können sich zwei Leute schnell sein. Bei fünf Leuten wird es schon schwieriger. Gemeinschaft funktioniert auch immer darüber, dass es ein Außen gibt – die Nichtgläubigen, die Andersgläubigen. Das Außen hilft dabei, Gemeinschaften nach innen zu stabilisieren. Durch die Abgrenzung von anderen ist natürlich auch der Impuls gegeben, die anderen abzuwerten. Je mehr Menschen einer Gemeinschaft angehören, desto mehr steht die Frage im Vordergrund, was sie eint. Interessant ist, ob es einer Gemeinschaft gelingt, sich von einer lokalen in eine imaginäre zu transformieren. So wie sich Christen mit allen Christen der Welt eins fühlen. Das ist auch das Faszinierende an den großen Weltreligionen. Wenn wir bedenken, wie viele Götter, wie viele Religionen es in all den Jahrtausenden gab und wie viele bis heute aktiv gelebt werden. Dann sind das gar nicht so viele.

kultur.west: Die Gemeinschaft fördert allerdings auch, dass sich Gruppierungen nach außen stark abgrenzen und in ihrem Innern vielleicht auch radikalisieren…

EISEWICHT: Das sind die Schattenseiten von Gemeinschaften – das Streben nach absoluter Vergewisserung, in dem man etwa alte Schriften als unantastbar erklärt und keinerlei Interpretationen und Auslegungen zulässt. Der Erste und Zweite Weltkrieg haben die Menschen enorm verstört und verunsichert. Erst seitdem sind die Bibel und der Koran so wortwörtlich ausgelegt worden, wie wir es heute etwa von Islamisten oder Radikalchristen in den USA kennen. In Teilen waren das Christentum und der Islam vor der Moderne aufgeklärter als heute.

kultur.west: Ist das auch der Grund, weshalb das Interesse an Religion in Deutschland eher abnimmt – fühlen wir uns zu sicher?

EISEWICHT: Es ist eher so, dass sich in solchen Zeiten Glaube und Religion eher entkoppeln. Auch der Übergang zwischen dem, was wir als Glauben verstehen und akzeptieren, wird fließender. Wir bewegen uns definitiv vom Organisierten, Institutionalisierten weg. Einerseits verlieren die großen Gemeinschaften Mitglieder, andererseits bilden sich neue Formen von Vergemeinschaftung. Dazu gibt es ein schönes Buch von Thomas Luckmann, das „Die unsichtbare Religion“ heißt. Religion verschwindet nicht, sondern wir unsichtbarer, kleinteiliger, individueller.

kultur.west: Aber was konkret unterscheidet denn nun eine religiöse Gemeinschaft von einer weltlichen?

EISEWICHT: Das Besondere an Religionen ist, dass sie sich allumfassend aufstellen. Das ist auch bis heute ihr besonderer Reiz: Für ihre Anhänger bieten sie nach wie vor große Gewissheiten, weil sie ein Gesamtpaket an Antworten bieten und nicht nur eine Antwort auf einen Teilbereich.

kultur.west: Interessant ist, wie die großen Religionen Gemeinschaft zelebrieren.

EISEWICHT: Ja, das stimmt. Vor allem in der katholischen Kirche sind Rituale überaus wichtig. Und spätestens seit dem Weltjugendtag ist auch klar, dass sie immer noch Massen bewegen kann.

kultur.west: Welche Rolle spielen eigentlich solche Events? Oder anders gefragt: Wie viel Spaß braucht eigentlich Religion?

EISEWICHT: Religion braucht auf jeden Fall Momente der gegenseitigen Vergewisserung – und die funktioniert nun mal am besten in der Gemeinschaft. Am besten in der Masse. Wer zu einem Event fährt, nimmt erst einmal einen gewissen Aufwand auf sich. Und er trifft dort Menschen, die auch einen gewissen Aufwand auf sich genommen haben. Dass sich so viele angesprochen fühlen, hat wiederum eine massenpsychologische Wirkung. Es gibt sozusagen eine positive Grundstimmung im Glauben. Aber erst die Events führen zu Peaks. Zu Momenten, die eine starke Vergewisserung schaffen. Das kann dann auch Leute mitziehen, die sich vorher gar nicht angesprochen fühlten.

kultur.west: Andererseits gibt es immer wieder Massenbewegungen, die dann aber plötzlich verschwinden.

EISEWICHT: Ja, wenn eine Vermassung zunimmt, kann das auch die Grenzen sprengen. Dann gibt es einen Burnout der Szene. Ja, Vermassung kann auch Grenzen und Gemeinschaften sprengen, wenn sich gemeinsame Themen und Kritikpunkte zersplittern. Wenn es bei sozialen Bewegungen zum Beispiel um konkrete Maßnahmen geht, um das Ziel zu erreichen, kann es schwieriger werden, sich zu einigen.

kultur.west: …so wie es gerade bei Fridays for Future gelaufen ist. Als bei einer Versammlung in der Schweiz konkrete Forderungen gestellt werden sollten, konnten sich die Anhänger nicht einigen.

EISEWICHT: Ja, denn solche Gemeinschaften setzen sich ja immer aus verschiedenen Gruppen zusammen. Das war auch der Grund, weshalb Greta Thunberg gegen konkrete Forderungen war – weil sich dadurch immer Oppositionsgruppen gegen diese konkreten Forderungen bilden könnten. Das war auch bei Occupy-Bewegung das Problem, die sich dadurch immer weiter zersplittert hat. Ich hatte die Hoffnung, dass dieses Phänomen auch bei Pegida auftritt, dass die Bewegung irgendwann uneins wird. Leider ist das bisher nicht der Fall.

kultur.west: Bei den letzten Haushaltsverhandlungen im Bundestag haben sich viele Mitglieder der größeren Parteien demonstrativ abgewendet, als Alice Weidel zu sprechen begonnen hat. Ein deutliches Bild der Abgrenzung…

EISEWICHT: …das wiederum die Einigkeit unter den AfD-Anhängern nur noch verstärken wird. Ablehnung verstärkt den Druck nach Innen. Und in diesem Fall leider auch den Zusammenhalt in der AfD.

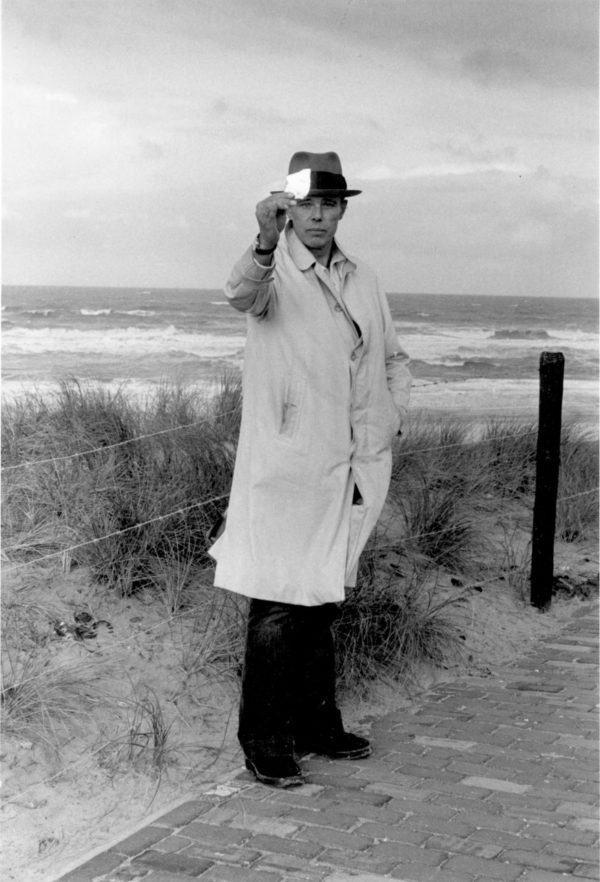

Der Soziologe Dr. Paul Eisewicht ist Ko-Leiter des Forschungs-gebiets „Modernisierung als Handlungsproblem“ an der Techni- schen Universität Dortmund. Er ist Chefredakteur von jugendszenen.com, einem Portal für Szenenforschung und Vorsitzender der Sektion Jugendsoziologie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.