Pop-Pfarrer.

Kultur-Pfarrer. Beschäftigt man sich etwas mit dem Leben von

Thorsten Nolting, stößt man schnell auf diese Etiketten, oder

spitzer formuliert – Schubladen. »Ich weiß nicht. Das passt gar

nicht richtig zu mir« sagt Thorsten Nolting. »Bei mir gab es eine

Verschiebung in der Rolle. Ich hatte meine kulturell geprägte Zeit

als Pfarrer der Johanneskirche. Acht Jahre, die für mich sehr

intensiv waren, dort habe ich bestimmte Muster aufgebaut und danach

weitergeführt und mit meiner neuen Aufgabe bei der Diakonie

fusioniert. Ich habe das Alte nicht ganz gelassen, sondern habe etwas

davon mitgenommen und versucht, diese Mischung aus Religion und Kunst

auch im Feld des Sozialen anzuwenden.«

Nolting

sitzt in seinem Büro auf dem Diakonie-Campus in Düsseldorf-Flingern.

Von dort aus blickt man auf den offenen Platz, um den sich ein

Pflegeheim, Beratungsstellen, ein Sozial-Kaufhaus, Frisörsalon, das

niedrigschwellige Suchthilfe-Café »Drrüsch« sowie der große,

helle Raum der Versöhnungskirche mit der Engel-Skulptur des

Künstlers Thomas Schütte gruppieren. Nolting ist nicht nur der

Diakoniepfarrer, sondern auch der Vorstandsvorsitzende der Diakonie,

ist somit für die ganze Stadt und 3000 Mitarbeiter*innen zuständig,

von der Kita bis zum Pflegeheim.

Die leere Bergerkirche als Raum für Experimente

Jene Etiketten, mit denen Nolting wenig anfangen kann, haben ihre Wurzeln in den 2000er Jahren. Damals beauftragte er den Künstler Tobias Rehberger, die Bergerkirche in der Düsseldorfer Altstadt neu zu gestalten. Aus dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das versteckt in einem Innenhof liegt, wurde ein offener moderner Raum mit grünen Wänden, einem weiß illuminierten Altarblock, einer asymmetrisch gehängten, roten Kugelleuchte; bewusst konfessionsübergreifend gestaltet: »Das wollte ich unbedingt, wir haben ja auch bei der Diakonie verschiedenste Konfessionen. Was uns interessiert, ist die Haltung. Wie geht man auf andere zu, wo sind aber auch gemeinsame Grenzen?« Die Kirche wurde zum Raum für Experimente, zum »Labor für soziale und ästethische Entwicklung«, was auch durch die Plakate des Kommunikationdesigners Fons Hickmann für Aufmerksamkeit in der Kunst- und Kulturszene sorgte. 2013 gründete Nolting dort das »Büro für soziale Innovation«, das sich mit neuen Ansätzen für Soziale Arbeit und die damit verbundenen Folgen für die Diakonie beschäftigt. In Zusammenarbeit mit sozialen Unternehmern und Social Start-Ups geht es um digital health, digitale Suchtprävention und neuen Methoden der Jugend- und Familienarbeit. Das Gesprächsformat »futuro sociale« bindet die interessierte Öffentlichkeit mit ein.

»Uns

interessiert, ob dieses Label ›futuro

sociale‹

irgendetwas auslösen kann« sagt Thorsten Nolting. »Die

Veranstaltungen sind sehr gemischt, nicht jedes Gespräch und jede

Aktion sind folgenreich, aber manches hat schon eine Wirkung.

Dahinter gibt es eine Art verborgene Werkstatt, wo wir als Diakonie

im Kontakt stehen mit Social Start-Ups, die interessante Ideen haben,

aber oft nicht die finanziellen Mittel, diese umzusetzen. Das ist,

das was darunter liegt. Was wir immer wieder zeigen, sind bestimmte

Themen, von denen wir glauben, dass diese auch die Bevölkerung

beschäftigen.« Ihm geht es dabei aber nicht darum, eine weitere

Talkshow zu inszenieren. »Ich lege großen Wert darauf, dass das

Format nicht konfrontativ ist, weil mich das so langweilt. Statt

harter Gegenmeinungen möchte ich etwas für die Zukunft konstruieren

und mit Leuten reden, die daran mitdenken.« Das überträgt sich

dann im besten Fall auch auf das Publikum, dass sich am Gespräch

beteiligt. Zudem hat Nolting einen Architekten beauftragt, ein

Büdchen vor der Kirche zu konstruieren, aus dem man einen Tresen

hervorziehen kann. »Das ist sehr kommunikativ, da bleiben Leute auch

schon mal eine Stunde länger und reden miteinander. Das ist wichtig

– die Leute in Kontakt zu bringen!«

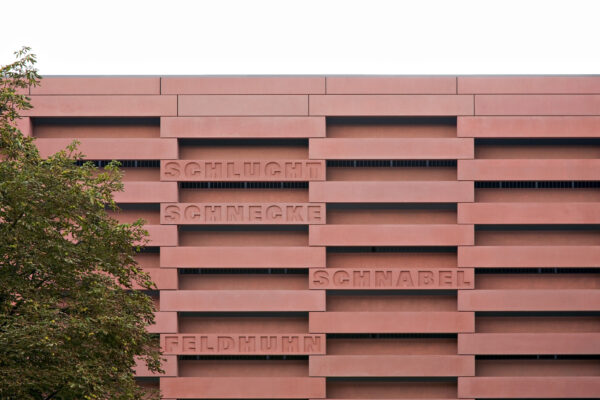

Überhaupt

liegt ihm viel an der Förderung von Kommunikationskultur zwischen

der Kirche, den Mitarbeiter*innen und der Gesellschaft. Auch die

Atmosphäre und die Gestaltung der Orte sei dabei wichtig. »Moment.«

Nolting steht auf, holt ein Buch aus dem Regal, blättert, findet und

zeigt ein Foto eines modernen Gebäudes mit raffinierten

Fensterflächen: »Das ist unser neuer Campus mit dem

Fortbildungsinstitut in Holthausen. Vorne ist das Institut, daneben

ist eine Kita. Das macht Spaß! So wollen wir Kultur und

Wertschätzung an die Mitarbeitenden zu vermitteln. In einer

Architektur, die sich sehen lassen kann und nicht protzig ist.« Und

erzählt begeistert von einem neuen Pflegeheim mit einem besonderen

Raum der Stille, der vom Düsseldorfer Künstler Markus Karstieß

gestaltet wurde; für das Personal und die Angehörigen. »Für

solche Zwecke ist Kunst einfach fantastisch!«

Diesen

Dialog soll auch ein neues Magazin gleichen Namens vermitteln, das

optisch und inhaltlich meilenweit entfernt ist von den üblichen

Kirchenmitteilungsblättchen. Die erste Ausgabe mit dem Thema

»Einsamkeit?« hat zwei aufeinandergestapelte, pittoresk

angeschrammte Plastikgartenstühle auf dem Cover. »So versuchen wir,

relevante gesellschaftliche Themen mit der Kunst zu verbinden« sagt

Nolting und blättert durch die Seiten. »Ich habe Ann-Christin

Bertrand von C/O Berlin gebeten, diese erste Foto-Strecke und den

Titel zu kuratieren. Beim zweiten Heft macht das Thomas Seelig, der

Leiter der fotografischen Sammlung im Museum Folkwang.«

Mit

dem Begriff »Social Design« kann Nolting hingegen wenig anfangen –

»Schwierig, damit meint man meist die Frage, wieviel Bänke auf

einem Platz stehen sollen« – mit Social Start-Ups um so mehr.

Dennoch müsse man sich eins klarmachen: »Es ist noch wahnsinnig

schwer, damit in Deutschland Geld zu verdienen. Wenn jetzt jemand

etwas erfindet, um etwa Zimmer an Flüchtende zu vermitteln, wer soll

das bezahlen? Dafür haben wir kein Geld, heißt es dann.« In Wien

hat so etwas hingegen hervorragend funktioniert, schwärmt Nolting

und erzählt vom »Magdas« – einem Hotel, das fast nur von

Geflüchteten betrieben wird, was hervorragend zum internationalen

Publikum passt. »Es gibt interessante Sachen. Und es lohnt sich,

diese zu bestärken.« Deshalb investieren Nolting und die Diakonie

ins Digitale, etwa

im Bereich des Kontaktes zu den Familien von Kindern, die

Schwierigkeiten haben. »Dieser

Kontakt zu den Eltern fällt uns oft schwer«

sagt Thorsten Nolting. »Weil

die Eltern teils ebenfalls unzuverlässig sind. Wir brauchen die

Eltern, damit für das Kind etwas besser wird. Das geht am besten mit

dem Mobiltelefon. Mit einem kleinen Start-Up gehen wir jetzt in die

Software-Entwicklung und planen zum Beispiel Chats und

Terminvereinbarungen mit den Eltern über eine App.«

»Ich habe den Glauben immer als etwas empfunden, das mich bestärkt, im anderen etwas Gutes zu sehen«

Man

spürt im Gespräch, dass Nolting eher die Chancen als Risiken sieht

– sei es im Umgang mit der Technologie oder mit den Menschen. »Ich

habe den Glauben immer als etwas empfunden, das mich bestärkt, im

anderen etwas Gutes zu sehen«

sagt Nolting und lächelt. »Mehr

die Begabung, mehr das Positive als das Defizit. Das ist für mich

das christliche Menschenbild. Das ist ein bisschen verschüttet durch

diese ganze Sünden-Thematik! Da hat die Kirche ziemlichen Mist

gebaut, weil sie das so stark gemacht hat über die Jahrhunderte. Für

mich ist der Kern ein ganz anderer. Nämlich aus diesem Defizitdenken

herauszukommen, auch bei sich selber. Der Glaube an Gott hat immer

diesen Teil, dass man einverstanden ist mit sich. So eine

Grundbestätigung trotz aller Fehler, um damit durch die Welt zu

gehen, die finde ich enorm wichtig.«

Die

Menschen wieder für die Kirche und den Glauben begeistern. Mit

ungewöhnlichen Formaten, wie damals und heute in der Bergerkirche.

Oder jener performativen Konzertreihe »Gospeltainment«,

mit der er drei Jahre der Johanneskirche volles Haus beschert hat.

Danach kamen viele Besucher auf ihn zu und wollten in die Kirche

eintreten. »Ja,

das war sehr erfolgreich« lacht Nolting. »Wir haben dann dort die

zentrale Wiedereintrittssstelle gegründet, die erste hier im

Rheinland. Wir hatten im ersten Jahr etwa 150 Eintritte, da war ich

ganz stolz. Aber dieses Potential, was da ist, haben wir noch lange

nicht ausgeschöpft, da ist viel mehr möglich.

Wir

müssen neue Formen bauen. Wir können kaum etwas so lassen.«