// Auch in der Kunst herrscht Konkurrenz. Und in der Architektur, wo es um öffentliche Aufträge, viel Geld und Beiträge zum Stadtbild geht, ist sie am allerschärfsten. Seit mehr als hundert Jahren sind Wettbewerbe, in Deutschland mehr noch als anderswo, ein bewährtes Verfahren, die Maßstäbe in Architektur und Städtebau hochzuhalten, und so haben die Stadt Köln und namentlich ihr engagierter Baudezernent Bernd Streitberger darauf einige Mühe verwandt, um zwei große, zukunftsweisende Kulturprojekte anzuschieben: Die Archäologische Zone und das Jüdische Museum vor dem Rathaus und das Theaterquartier am Offenbachplatz, zu dem sich das sanierungsüberfällige Opernhaus (als Hauptwerk des von 1956 bis 1962 errichteten Ensembles von Wilhelm Riphahn) und ein neues Schauspielhaus formieren sollen. Schließlich steht die Kunst-Stadt selbst in einem Wettbewerb, in dem sie in den letzten Jahren durch Selbstzufriedenheit, Stagnation und kulturpolitische Stümperei viel Profil und Ausstrahlung verloren hat. Doch das soll Vergangenheit sein, jedenfalls erklärten Oberbürgermeister Fritz Schramma und Kulturdezernent Georg Quander im Sommer unisono: »Die Trendwende ist geschafft.«

Was zusammengenommen fast schon einen Aufbruch signalisiert, aber geriet erstmal ins Stottern, denn optimal gelaufen sind die Wettbewerbe beide nicht. Dabei hatte es zunächst ganz danach ausgesehen, wurden die Entscheidungen doch mit nur einer Gegenstimme (beim Rathausplatz) beziehungsweise einstimmig (zum Offenbachplatz) getroffen. Im ersten Fall aber diskreditierte Schramma das Ergebnis, indem er zu dem, was er zunächst als »sehr gelungene Lösung« gelobt hatte, auf Distanz ging; im zweiten Fall stellten sich die Voraussetzungen des Wettbewerbs als denkbar fragwürdig heraus. Denn da beim Theaterquartier nur Büros zugelassen wurden, die über die letzten drei Jahre hinweg einen Honorarumsatz von mindestens zwei Millionen Euro vorweisen können, blieb den meisten mittelständischen Architekten – darunter mit Gottfried Böhm auch dem einzigen deutschen Pritzker-Preisträger und Kölner Doyen der Zunft – die Teilnahme verwehrt.

Ob der Entwurf, mit dem das Pariser Atelier d’architecture Chaix & Morel et Associés in Zusammenarbeit mit dem Kölner Büro JSWD Architekten + Partner den ersten Preis errang, auch in einer anderen, offeneren Konkurrenz triumphiert hätte, muss dahingestellt bleiben. Das Verfahren jedenfalls verhinderte ein besseres Ergebnis, indem es Quantität vor Qualität und kommerziellen Erfolg vor Kreativität und Innovationsfähigkeit setzte.

Der Platz vor dem Rathaus, der den Namen Rathausplatz weder trägt noch verdient, ist schon lange eine offene Wunde. Handelt es sich doch um ein Zufallsprodukt des Zweiten Weltkriegs, das, auch wenn es zuletzt nach Süden durch das Wallraf-Richartz-Museum von Oswald Mathias Ungers gefasst wurde, eine innerstädtische Brache ohne Aufenthaltsqualität geblieben ist. Erste Überlegungen, sie zu bebauen und die unversehrt gebliebene Renaissancelaube des Rathauses wieder zu fassen, gab es schon in den 1950er Jahren; und seit 1971 wurden drei Wettbewerbe und Workshop-Verfahren durchgeführt, die alle der Kölner Architekt Joachim Schürmann gewann.

Doch sehr viel mehr als eine Bodengestaltung, die in Granit und Grauwacke die ehemaligen Straßenfronten und Gebäude nachpflastert, wurde nicht vorgenommen, und bis auf die Mik-we, das jüdische Kultbad, die seit 1989 durch eine aufgesetzte Glaspyramide betrachtet werden kann, blieben die Bodendenkmäler unerschlossen. Im Mittelalter lag hier das jüdische Viertel. Dass Kaiser Konstantin im Jahr 321 das Dekret erließ, Juden die Berufung in den Rat zu gestatten, nimmt die heutige Synagogengemeinde als Beleg dafür, dass sie die älteste nördlich der Alpen ist.

Die Verbindung beider Projekte, mit der die Grabungsfunde zu den ersten Exponaten des Museums werden, macht den neuen Anlauf, den Platz zu bebauen, aussichtsreich, aber auch kompliziert. Denn während es sich bei der Archäologischen Zone um ein Vorhaben der »Regionale 2010«, einem Strukturprogramm des Landes NRW, handelt, das 80 Prozent der Finanzierung übernimmt, wird das Museum von einem privaten Verein, der »Gesellschaft zur Förderung eines Hauses und Museums der Jüdischen Kultur in Nordrhein-Westfalen«, getragen. Der hat zwar die Mittel für den Bau wie auch den Betrieb mehrfach in Aussicht gestellt, aber bisher, eigenen Angaben zufolge, nur zu einem sehr geringen Teil eingeworben. Eben daraus ergibt sich der springende Punkt der Wettbewerbsaufgabe: Die beiden »Bausteine«, deren Kostenvolumen 20 bzw. 15 Millionen Euro betragen, müssen inhaltlich aufeinander abgestimmt werden, doch – mit zwei verschiedenen Bauherren – (auch) zeitverschoben realisiert werden können.

Der Entwurf der Saarbrücker Architekten Wandel Hoefer Lorch + Hirsch, die aus dem Wettbewerb unter 36 Teilnehmern als Sieger hervorgingen, ist, so Baudezernent Streitberger, »fast genialisch«. Schlagen sie doch für Mikwe und Synagoge nicht einzelne Schutzbauten, sondern einen Tragwerksrahmen vor, der das gesamte Grabungsfeld stützenfrei überspannt. Seine Stahlgitterkonstruktion lässt über der Erschließungszone für die Archäologie, einer etwa sechs Meter hohen Halle, zwei Vollgeschosse frei, in die das Museum als Raumfachwerk »eingehängt« werden kann. Am besten gleichzeitig, aber notfalls auch, als Work in progress, erst dann, wenn die Finanzierung gesichert ist.

Der vorgesehene Baukörper nimmt die Trauf- höhe des Spanischen Baus auf, ist niedriger als das Wallraf-Richartz-Museum, aus dessen Eckfenster der Blick auf den Dom nicht verstellt wird, fügt sich in die feingliedrige Dachlandschaft ein und bildet einen neuen, kleineren Platz, der es auf zwei Fünftel der derzeitigen Fläche bringt. Dass er im unteren Bereich kein Fensterband, sondern ein Stein-Glas-Komposit als teiltransparente Außenhaut, die gedämpftes Licht und gezielte Einblicke schafft, und darüber eine perforierte Stein- fassade erhalten soll, dürfte ihm den Eindruck von Leichtigkeit geben. So könnte er sowohl das Wallraf-Richartz-Museum mit seiner Nicht-Fassade aufwerten als auch die Rathaus-Laube durch eine engere Fassung des Platzes inszenieren.

Nur, was geschieht, wenn der Förderverein das Geld für das Museum gar nicht zusammenkriegt, bleibt das Projekt dann – wie Jahrhunderte lang der Dom – unvollendet? Oder wollte die Jury mit ihrer Entscheidung die Stadt (auch) unter Zugzwang setzen, beide Teile des Projekts auf einmal zu realisieren und mithin das Jüdische Museum selbst zu finanzieren?

Fragen, Möglichkeiten, Spekulationen. Die größte Irritationen aber bewirkte Oberbürgermeister Schramma, der plötzlich kundtat, dass er nie für diesen Standort gewesen und das Jüdische Museum auf dem Gelände des ehemaligen Kaufhaus Kutz, östlich des Wallraf-Richartz-Muse- ums, besser aufgehoben sei. Seine überraschende Kehrtwendung erklärte er vor allem damit, dass der Siegerentwurf – und das trifft weder zu noch widerspricht es der Auslobung – »den bestehenden Raum vollständig« fülle. Eben das hatte, auffallend zeitgleich, auch der Kölner Stadt-Anzeiger in einem Leitartikel festgestellt und unter der Überschrift »Ein Verlust für die Stadt« bemängelt, einer »der wenigen gelungenen Plätze Kölns würde mit einem großen Block zugestellt«. Die Leserbrieflawine, die damit losgetreten wurde, aber donnerte lautstark ins Leere. Denn die Option, den Platz, wie Vox populi nun ebenso vielstimmig wie eintönig forderte, frei zu lassen und zu erhalten, war von der Entscheidung, hier die Archäologische Zone (und mithin mindestens deren Schutzbauten) zu errichten, bereits überholt. Selten wurde das Sommerloch mit soviel rhetorischem Stroh gestopft.

Von Mitte Juli bis Ende August wurden die Entwürfe im Spanischen Bau des Rathauses ausgestellt und so auch der Forderung nach einer breiten öffentlichen Diskussion genüge getan. Die Entscheidung aber fällt der Rat. Entweder er folgt dem Antrag des Oberbürgermeisters, der befürchtet, dass die Archäologische Zone bis zum 21. September nicht soweit gediehen ist, dass sie den für die Landesmittel notwendigen »A-Stempel« erhält, und deshalb beide Projekte entkoppeln will. Oder er erteilt – dafür hat sich die Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP ausgesprochen –, ungeachtet der Finanzierungslücke und auf die Gefahr hin, dass sie als Baulücke länger sichtbar bleibt, den Architekten den Planungsauftrag.

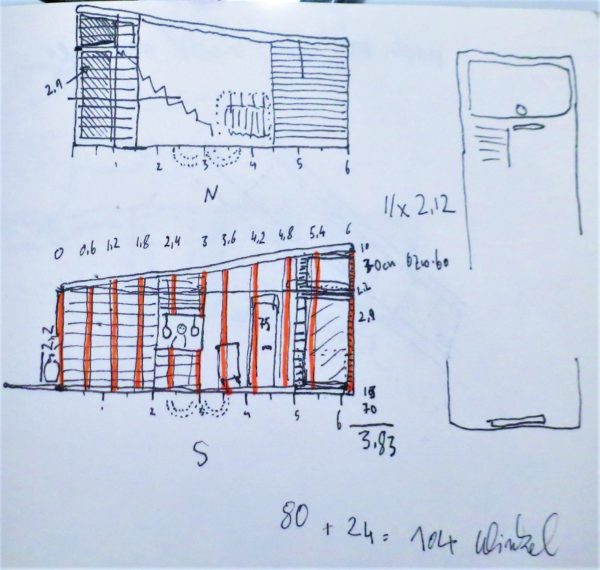

Drei Straßen weiter ist das schon geschehen. Womit sich die Paris-Kölner Architekten-Partnerschaft gegen 30 Mitbewerber durchgesetzt hat, ist funktional bestechend: Ihr Entwurf sieht auf der Ecke Nord-Süd-Fahrt/Brüdergasse einen siebengeschossigen Solitär von 36 Metern Höhe vor, der ein neues Schauspielhaus (mit 675 Plätzen), eine Studiobühne und die Kinderoper (mit je 200 Plätzen) sowie Gastronomie im Erd- und obersten Geschoss aufnimmt. Unterirdisch mit ihm verbunden werden die Werk- und Produktionsstätten, die – einsehbar durch einen längs gezogenen Graben – im Souterrain jenes Areals untergebracht werden, das noch das zum Abriss bestimmte Schauspielhaus belegt. An dessen Stelle soll ein neuer Stadtplatz, eine Art Allee-Boulevard, entstehen, der einen neuen, attraktiven Zugang von Westen schafft.

Doch stellt diese sehr kompakte, aber auch massive Lösung eines »vertikalen Theaters« das Opernhaus von Wilhelm Riphahn wirklich frei und nicht eher in den Schatten? Die Jury hat ihr Votum mit mehreren Bedenken relativiert: zum einen zur Höhe, die geringer ausfallen und unter jener des Riphahn-Baus bleiben sollte; zum anderen zur Keramik-Ornamentik, die den Fries des Opernhauses aufnimmt und, um nicht wie eine Kaufhausfassade auszusehen, »im Ausdruck noch vertieft und zu einem unverwechselbaren Gesicht des Theaters ausgeprägt werden« soll. Andere Fragen wurden, auch weil sich die öffentliche Debatte ganz auf den Platz vor dem Rathaus einschoss, erst einmal nicht gestellt. Ist der mächtige, hoch aufragende Baukörper nicht zu klotzig und gestalterisch wenig überzeugend? Verschiebt er nicht die Monumentalität, die Rip-hahn für das Opernhaus gewollt hat, indem er sie selbst beansprucht? Wie verhält er sich zum Offenbachplatz? Und ist das Schauspielhaus einer Millionenstadt mit 675 Plätzen nicht etwas zu klein bemessen?

Wettbewerbsergebnisse sind nur Vorentwür-fe und werden selten umgesetzt, ohne weitreichende Überarbeitungen zu erfahren. In Köln wird es darauf ankommen, dass ihre Qualitäten nicht, unter dem enormen Kostendruck des mit einem Kostendeckel von 234 Millionen Euro versehenen Komplexes, gemindert, sondern aus-gebaut und entwickelt werden. Nur dann schaffen sie die Voraussetzungen für etwas, was erst die Nutzung und Bespielung beider Orte leisten kann: Die Kunststadt Köln wieder nach vorne zu bringen. //