kultur.west:

Frau Peters, wie kamen Sie auf den Begriff »Ruhr Ding«?

PETERS:

Der Begriff »Ding« hat für uns mehrere Anknüpfungspunkte.

Einerseits in der Museologie, also als der Gegenstand, den man

anfassen, sehen und beschreiben kann, andererseits natürlich als

philosophischer Begriff bei Heidegger, Kant oder Benjamin und dann

auch noch in der Ethymologie als der Ting Platz. Das ist zwar ein von

den Rechten leider missbrauchter Begriff, aber im Sinn von

öffentlichem Versammlungsplatz für uns auch wichtig.

kultur.west:

Sie haben einmal gesagt, dass sie von außen betrachtet das Programm

von Urbane Künste Ruhr immer interessant, aber als manchmal

unübersichtlich empfunden haben.

PETERS:

Ich fand viele Projekte spannend, aber habe oft nicht so richtig

verstanden, wie das alles zusammenkommt. Da gab es diese mehrjährigen

Programme mit einer einheitlichen Überschrift, aber in der reinen

Außenperspektive habe ich das oft als etwas diffus wahrgenommen.

kultur.west:

Machen Sie es jetzt den Besucher*innen leichter?

PETERS:

Von Hause aus bin ich Ausstellungsmacherin. Das heißt, es geht mir

immer darum, unterschiedliche künstlerische Perspektiven zueinander

in Beziehung zu setzen. Also nicht das eine Projekt alleine zu sehen,

sondern dialektische Sichtweisen zuzulassen und aus der

Unterschiedlichkeit der künstlerischen Positionen einen Mehrwert

entstehen zu lassen. Dafür haben wir alles im »Ruhr Ding«

zumindest zeitlich gebündelt. So haben die Besucher*innen, egal ob

sie nun aus der Region oder von außerhalb kommen, die Möglichkeit,

alle Positionen nebeneinander zu erleben und die Kontraste zwischen

den Arbeiten direkt zu erfahren.

kultur.west:

Ist das »Ruhr Ding« also eine echte Ausstellung?

PETERS:

Es ist ein Ausstellungsformat und es unterscheidet sich

beispielsweise von einem Festival ganz deutlich durch die großzügigen

Öffnungszeiten, die über zwei Monate bis auf montags täglich acht

manchmal sogar zehn Stunden betragen. So dass der Besuch gerade von

Menschen aus der Region zeitlich versetzt stattfinden kann – alles

ist ohnehin kaum an einem Tag zu schaffen. Außerdem gibt es dadurch

auch die Möglichkeit, Arbeiten, die einem besonders gut gefallen,

mehrfach zu erleben, vielleicht auch mit Freunden oder Kollegen, und

sich darüber auch selber im Gespräch etwas zu vermitteln. Einige

Arbeiten, wie etwa die von Suse Wächter, bei der performative

Elemente und das Entstehen während der Ausstellungsdauer wichtig

sind, verändern sich auch laufend.

kultur.west:

Wie spiegelt sich Ihr Ansatz in der Auswahl der Künstler und

Arbeiten wieder?

PETERS:

Die Arbeiten sind sicherlich weniger prozesshaft, als das bisher bei

Urbane Künste Ruhr oft der Fall war. Es geht mir darum, die Stimmen

der Künstler*innen zu hören und dem Raum zu geben. Also die

künstlerische Stimme als Alternative zu Sprache oder Text. Jenseits

der Bezüge, die eine Gruppenausstellung herstellt, hat jede einzelne

Arbeit eine Kompaktheit. Es gibt auf jeden Fall einen Ort, zu dem man

gehen kann und weiß, dass man dort etwas sehen kann. Zu ganz

verlässlichen Öffnungszeiten, das ist mir wichtig. An jeder Arbeit

wird auch eine Person als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung

stehen.

kultur.west:

Das Thema des ersten »Ruhr Ding« ist Territorien…

PETERS:

Das war einfach naheliegend bei 53 Städten und einem ÖPNV, der in

manchem eher trennt als verbindet. Das Ruhrgebiet will

zusammenwachsen und dann gibt es immer wieder Abgrenzungsrangeleien

zwischen den Städten. Manchmal ist das Ruhrgebiet wie Europa im

Kleinen. Es ist also genauso ein regionales wie ein globales Thema.

Wir befinden uns im Brexit-Jahr. Überall erstarken identitäre

Bewegungen, die mit einer territorialen Wurzel argumentieren. Der

Hardware Medienkunst Verein in Dortmund wird sich in einer

Ausstellung damit auseinandersetzen und auch die Arbeit von Ulrike

Naumann, die sich hier im Ruhrgebiet mit der Prepper-Szene

beschäftigt. Also mit Menschen, die sich auf einen imaginierten Tag

X vorbereiten, für den sie Nahrungsmittel und Waffen einlagern.

kultur.west:

Sind territoriale Festschreibungen das Kernproblem des Ruhrgebiets?

PETERS:

Man macht es sich dadurch zumindest komplizierter. Natürlich

verstehe ich, dass es Unterschiede zwischen den Städten gibt und

geben muss. Aber zurück zum ÖPNV als Beispiel: Da bringt es einfach

nichts, die Dinge nicht gemeinsam zu planen und dadurch ein

Vorankommen der Menschen und der Region zu erschweren. Es betrifft

aber teilweise auch die Kulturinstitutionen. Ich finde es toll, dass

es hier so einen Reichtum an Institutionen gibt, aber es bringt

nichts, wenn man nicht das nötige Geld dafür hat. So dass es nicht

möglich ist, eigenständige Profile zu entwickeln. Auch das könnte

viel besser sein, wenn man gemeinsam planen würde.

kultur.west:

Warum sind beim ersten »Ruhr Ding« Dortmund, Bochum, Essen und

Oberhausen dabei?

PETERS:

Das hat sich aus dem Planungsprozess ergeben. Wir haben die Wahl der

Orte erstmal den Künstler*innen freigestellt. Da kristallisierte

sich dann diese Zusammensetzung an Städten für die erste Ausgabe

heraus. Das wird sich in den nächsten Jahren aber ändern. Das

zweite »Ruhr Ding« im kommenden Jahr hat das Thema Klima und wird

dann im Norden in der Emscherregion stattfinden. 2021 sind wir im

Süden und 2022 im Westen.

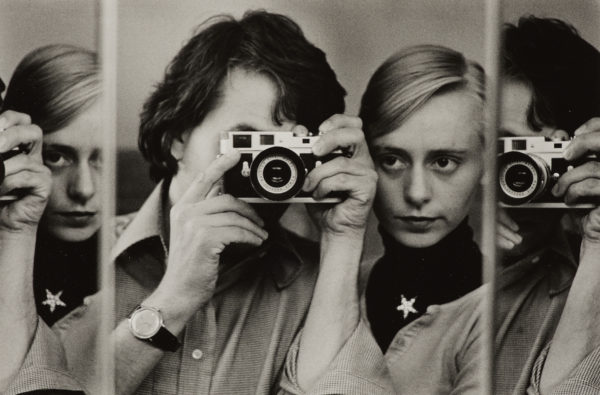

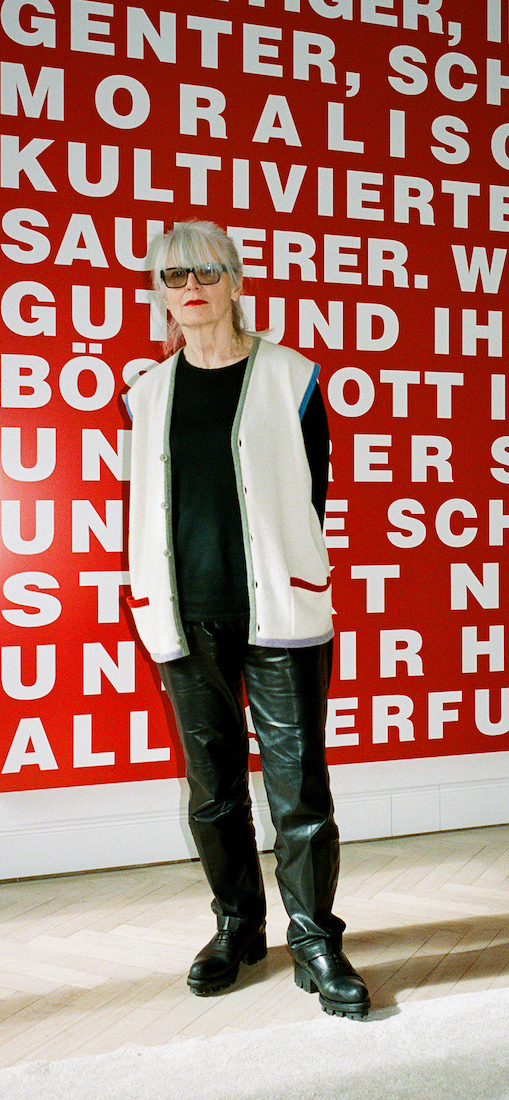

Vor

einem Jahr hat Britta Peters die Leitung der

Urbane

Küste Ruhr von ihrer Vorgängerin Katja Aßmann

übernommen. Zuvor war die heute 52-jährige Kuratorin nicht nur

unter anderem Leiterin des Kunstvereins Harburg, sondern hat immer

wieder auch Ausstellungen für den öffentlichen Raum entwickelt –

zuletzt bei den Skulptur Projekten Münster 2015. Mit dem »Ruhr

Ding« hat sie nun für Urbane Künste Ruhr ein Ausstellungsformat

auf den Weg gebracht, das künftig immer im Frühjahr stattfinden

soll.