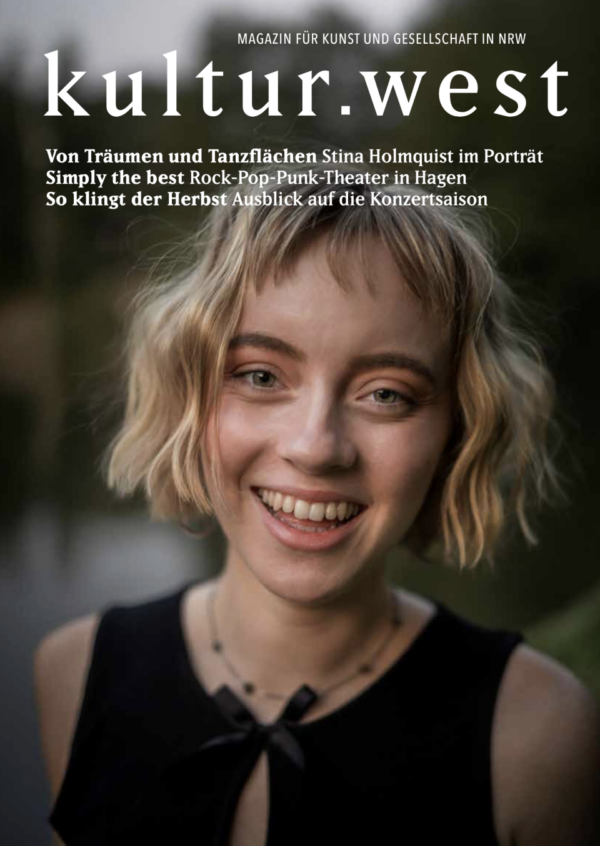

special

New York, Paris, Remscheid

Der renommierte Künstler Wolfgang Tillmans kehrt mit der großen »Ausstellung in Remscheid« in seine Geburtsstadt zurück. Und ruft damit auch das Haus Cleff als Teil der Museumslandschaft wieder in Erinnerung.

Wir befinden uns im Tillmans-Jahr: Allein in der ersten Hälfte 2025 starten drei Einzelausstellungen des Künstlers. Der Reigen hat schon im März mit »Weltraum« im Albertinum Dresden begonnen. Im Juni stellt ihm das Pariser Centre Pompidou eine »Carte Blanche« aus, so der Ausstellungstitel. Zwischendrin kommt der 56-Jährige, dessen Arbeiten 2022 solo im New Yorker Museum of Modern Art zu sehen waren, in die deutsche Provinz: Am 13. April eröffnet die »Ausstellung in Remscheid« mit Foto- und Videoarbeiten im Haus Cleff.

Zu verdanken ist dies natürlich der Tatsache, dass Wolfgang Tillmans 1968 in der bergischen Stadt geboren wurde und die Bindung an die kleinste Großstadt in NRW nie so ganz verloren hat. Und wohl auch der Chance, mit der Ausstellung einen Ort neu zu erschließen, der zehn Jahre lang völlig vom Radar verschwunden war. Auf 600 Quadratmetern und drei Etagen bespielt Tillmans bis Anfang Januar 2026 kein Kunstmuseum – ein solches existiert in Remscheid nicht –, sondern die 30 Räume von Haus Cleff. Es ist Teil eines Gebäudekomplexes, in dem das Deutsche Werkzeugmuseum untergebracht ist – ein prachtvolles Patrizierhaus im typisch bergischen Stil mit Schiefer-Fassade, Schieferdach und grünen Fensterläden, mit Kassettenfenstern und Rokoko-Ornamenten rund um die zahlreichen Dachgauben.

Erbaut wurde es 1778/79 von den Unternehmer-Geschwistern Peter Caspar und Johann Peter Hilger. Als Kaufleute vertrieben sie die von der heimischen Eisenindustrie hergestellten Werkzeuge in alle Welt. Selbstbewusst verweisen die Wappen Russlands und Hollands über den Flügeltüren der Vorderseite auf die internationalen Handelspartner. In der ehemaligen Küche tragen Delfter Fliesen die Initialen der Bauherren.

Später wohnte ein Bürgermeister in dem Haus, ab 1847 übernahmen die Brüder Cleff das Gebäude und erweiterten es um ein Kontorhaus und zwei Produktionshallen. Seit 1927 betrieb die Stadt Remscheid Haus Cleff und die Nachbargebäude als Heimatmuseum. Das heutige Deutsche Werkzeugmuseum ist das einzige in Deutschland, das sich der Entwicklung von Werkzeugen von der Steinzeit bis heute und dem Handel damit widmet. Nach der Wolfgang-Tillmans-Ausstellung wird das »Museum Haus Cleff« eine Dauerausstellung zu Wirtschaft und Handel der Stadt Remscheid zeigen. Der Ausflug in die Kunst bleibt also wohl einmalig.

Zehn Jahre lang war Haus Cleff für die denkmalgerechte Sanierung von außen und innen geschlossen. Wolfgang Tillmans begleitete sie. Der Künstler ist dafür bekannt, sich sehr intensiv mit den Räumlichkeiten seiner Ausstellungen auseinanderzusetzen – häufig übernachtet er sogar in den Museen, um ganz in Ruhe Möglichkeiten des Gebäudes auszuloten und Verbindungen zwischen Werk und Raum zu entdecken.

Das gilt auch für die »Ausstellung in Remscheid«, die Tillmans als Installation konzipiert und die er selbst kuratiert. Ausgehend von der Historie des Gebäudes und seiner Nutzung erzählt sie von Remscheid als Stadt der Werkzeugindustrie und der Arbeit, führt aber auch zurück zu Tillmans eigenen Wurzeln.

Ikone der Arbeit

Wolfgang Tillmans hatte Remscheid nach der Schulzeit zunächst für den Zivildienst in Richtung Hamburg verlassen, studierte dann in London und lebt heute in Berlin. Dass er schon als Schüler und junger Erwachsener mit dem Medium der Fotografie, des Films und der Fotokopie experimentierte, davon zeugen einige Arbeiten aus den 1980er und 1990er Jahren. Als er die Schwarz-Weiß-Serie »Springer« fotografierte – sie zeigt einen von schroffen Felsen pfeilgerade ins diagonal durchs Bild laufende Wasser springenden Mann – war er 19 Jahre alt. Vier Jahre später fotografierte er in Remscheid seine Mutter von hinten, in Unterhemd und mit einer Trockenhaube auf dem Kopf an einem überfüllten Schreibtisch sitzend, Auge in Auge mit zwei über dem Schreibtisch hängenden Porträts aus dem 19. Jahrhundert. »Domestic Scene« heißt diese berühmt gewordene Arbeit, »Häusliche Szene«. Sie verweist auf die verschwimmenden Grenzen von Arbeit und Privatleben, Geschichte und Gegenwart, Intimität und Öffentlichkeit – und passt damit geradezu ideal zum Ort der Ausstellung.

Seine abstrakten Arbeiten, etwa aus der Serie »Freischwimmer«, sind ohne Kamera in der Dunkelkammer entstanden und das Ergebnis eines analogen, handwerklichen bzw. fotochemischen Verfahrens – korrespondierend zu den Herstellungsprozessen in der Industrie.

In Remscheid zeigt Tillmans Arbeiten aus vielen Schaffensphasen und auch Fotografien, die eigens für die Ausstellung entstanden. In »Robin Fischer, Dirostahl« (2024) etwa porträtiert der Künstler einen Arbeiter in der Halle des Stahl-, Walz- und Hammerwerks, es zeigt den Porträtierten mit hitzebeständiger Silberschürze und Schutzhelm; das hochgeklappte Visier glänzt wie ein Heiligenschein – eine Ikone der Arbeit. In anderen Porträts setzt Wolfgang Tillmans seine alten Schulfreunde und späteren Londoner Weggefährten, die Künstlerin Alexandra Bircken und den Modedesigner Lutz Huelle, in Szene – aber auch internationale Stars, darunter Top-Model Kate Moss, die gelöst lächelnd und im durchsichtigen Bustier an einem Tisch voller Erdbeeren, Cocktailtomaten und kleiner Kartoffeln sitzt.

Die »Ausstellung in Remscheid« ist ein Fest der Gleichzeitigkeit und eine großartige Einladung, den Spuren eines großen Künstlers aus der Provinz in die Welt zu folgen.

»Wolfgang Tillmans: Ausstellung in Remscheid«

Haus Cleff

13. April 2025 bis 4. Januar 2026