Wie steht es um Nordrhein-Westfalens Wegenetz, speziell um die Brücken des Landes? Martin Mertens lehrt als Professor für Technische Mechanik, Baustatik, Holz- und Brückenbau an der Hochschule Bochum – und wird gern auch als »Brückenpapst» bezeichnet. Regelmäßig ist er als Experte in Parlamenten und an Gerichten im Einsatz. Ein Gespräch über die Bauwut der 1970er Jahre, Erdbeeren aus Südafrika und Prognosen für die Zukunft.

kultur.west: Herr Mertens, die Industrie- und Handelskammer hat im Frühjahr ihren »Brückenmonitor« veröffentlicht hat. Danach hat fast jede fünfte Brücke in NRW einen Traglastindex von 4 oder 5 und muss ausgetauscht oder saniert werden. Deckt sich das mit ihrer Einschätzung?

MICHAEL MERTENS: Ja. Dazu müssen Sie wissen, dass es zwei Kenngrößen für die Beurteilung von Brücken gibt: Die Zustandsnote und den Traglastindex. Letzterer reicht von 1 bis 5, was aber nichts über den Zustand des Bauwerks aussagt, sondern nur, ob eine Brücke tatsächlich das Gewicht trägt, dass sie tragen müsste. Je höher diese Indexzahl, desto größer die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Brücken, deren Belastbarkeit früher der Standard war, haben heute einen Index von 4 ode 5, weil sie die hohen Lasten der aktuellen Normen nicht mehr erfüllen. Das betrifft beinahe alle Brücken, die vor 1980 gebaut worden sind, bedeutet aber erstmal nichts – auch nicht, dass die bald zusammenstürzen.

kultur.west: Dafür muss man auf die Zustandsnote gucken.

MERTENS: So ist es. Die bewertet drei Faktoren: Standsicherheit, Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit – und wenn die Standsicherheit schlechter ist als 3,5, haben wir ein Problem. Die Brücke bricht dann zwar nicht sofort zusammen, aber man sollte schnell an Erneuerung denken. Aktuelles Beispiel: Die Köhlbrandbrücke in Hamburg. Der Traglastindex liegt bei 5, die Zustandsnote aber bei 2,5 oder 2,8. Die könnte mit kleineren Reparaturen also noch lange befahren werden – wenn man den Lkw-Verkehr reduziert. Das geht aber nicht, weil sie eine zentrale Zufahrt zum Hamburger Hafen ist. Also kommt sie weg.

kultur.west: Wie viele Brücken sind denn tatsächlich Notfälle?

MERTENS: Es gibt rund 140.000 Brücken in Deutschland. Etwas mehr als die Hälfte in den Kommunen, 40.000 gehören zu Bundesfernstraßen, 30.000 zu Landes- und Kreisstraßen. Ich bin für Bauwerksprüfungen viel in Kommunen unterwegs, da sind zwischen 10 und 15 Prozent Notfälle.

kultur.west: …die man also umgehend ertüchtigen oder gleich neubauen muss.

MERTENS: Ja. Wenn so eine Gemeinde aber bloß 20.000 Einwohner hat und für Millionensummen eine oder gar mehrere Brücken sanieren muss, lautet die Frage: Woher nehmen und nicht stehlen? Die können das finanziell gar nicht leisten. Deshalb kommen wir langsam an den Punkt, wo man überlegen muss, ob man den immensen Bestand überhaupt erhalten kann.

kultur.west: Haben wir uns in Deutschland eine Infrastruktur geschaffen, deren Erhalt wir uns nicht leisten können?

MERTENS: So ist es. Das ist eine Folge vor allem der früheren Bauwut. Der damalige Verkehrsminister Georg Leber hat 1970 versprochen, dass 1985 möglichst jeder im Umkreis von zehn Kilometern einen Autobahnanschluss hat. Von diesem Credo ist man erst viel später durch den Einfluss der Umweltbewegung und der Grünen abgerückt, begleitet von Sprüchen wie: ‚Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten.’ Der Fernstraßenbau wurde dann runtergefahren, aber leider die Instandsetzung des Vorhandenen gleich mit. Das Ergebnis lautet, vulgär formuliert: Wir haben seitdem unsere Infrastruktur verfressen.

kultur.west: Ein Gedankenspiel: Sie werden von Bund, Ländern und Städtetag als ‚Generalmanager Straßen und Brücken‘ eingesetzt. Was wäre ihr Plan?

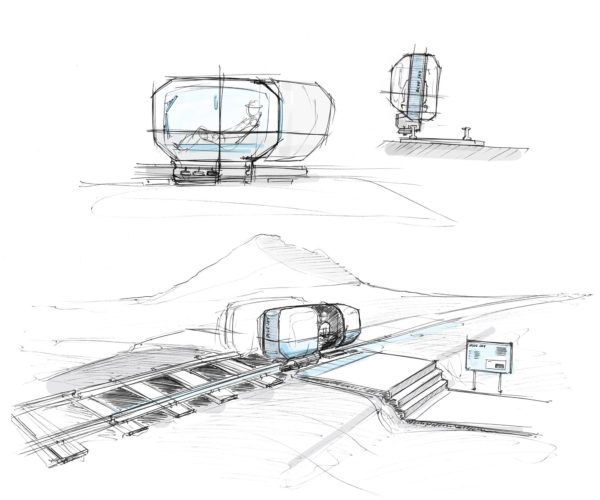

MERTENS: Was für eine schöne Vorstellung, die lass ich mal kurz auf der Hirnrinde verfließen… Also jetzt soll ja viel Geld in die Hand genommen werden, Stichwort Sondervermögen. Das finde ich richtig und würde zuerst analysieren, was für die aktuellen Verkehrsströme nötig ist und wie die Prognosen für die Zukunft aussehen. Da gibt’s genug Daten, man kann auch KI drüberlaufen lassen. Der Leitgedanke müsste sein: Wer kann wie viel Geld tatsächlich verbauen? Sie brauchen ja nicht nur Finanzmittel, sondern auch Ingenieure, Facharbeiter, Baumaschinen. An einem zweiten, ebenso wichtigen Schritt müssten dann auch andere staatliche Stellen beteiligt sein: In der Bevölkerung muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass wir uns das Leben, das wir jetzt führen und für selbstverständlich halten, nicht leisten können. Alles soll immer verfügbar sein, ob Erdbeeren aus Südafrika oder Blaubeeren aus Peru, winters wie sommers, so wie vieles andere auch: heute bestellt, morgen geliefert. Das muss ja übers Land verteilt werden. Im Bundesverkehrsministerium heißt es, dass in zehn Jahren nochmal 35 Prozent mehr LKWs auf der Straße sein werden. Das ist schon vom verfügbaren Straßenraum her gar nicht möglich. Wollen wir die dann auf den Autobahnen parken? Das geht so nicht. Um in Ihrem Gedankenspiel zu bleiben: Ich kann Geld so verteilen, dass mit Sinn und Verstand gebaut wird – und andere kümmern sich um ein neues Mindset in der Bevölkerung.

kultur.west: Und bis dahin?

MERTENS: Wir werden trotz aller Bemühungen unseren Straßenbestand nicht vollständig retten können. Dazu müssten wir zu viele Brücken pro Jahr neu bauen, das werden wir nicht hinkriegen. In der Folge werden immer mehr gesperrt oder abgelastet; das heißt, es wird an Wiegestellen kontrolliert, wer noch drüberfahren darf. Also wird auch der Verkehrsfluss in den nächsten 10 bis 15 Jahren schlechter, trotz aller Bemühungen und trotz allen Geldes, das man jetzt da reinpackt. Das wird sich nicht verhindern lassen. Keine guten Aussichten, tut mir leid.

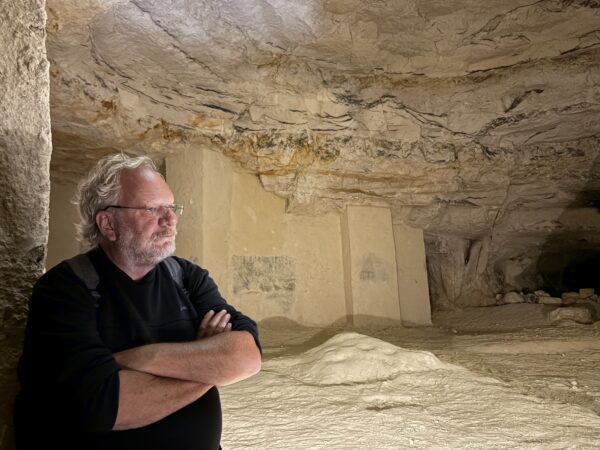

Zur Person

Prof. Martin Mertens, 63, lehrt Technische Mechanik, Baustatik, Holz- und Brückenbau an der Hochschule Bochum. Er ist Herausgeber des »Handbuchs Bauwerksprüfung« und in der Öffentlichkeit als »Brückenpapst» bekannt. Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit führt Mertens ein Ingenieurbüro für Bauwerksprüfung.