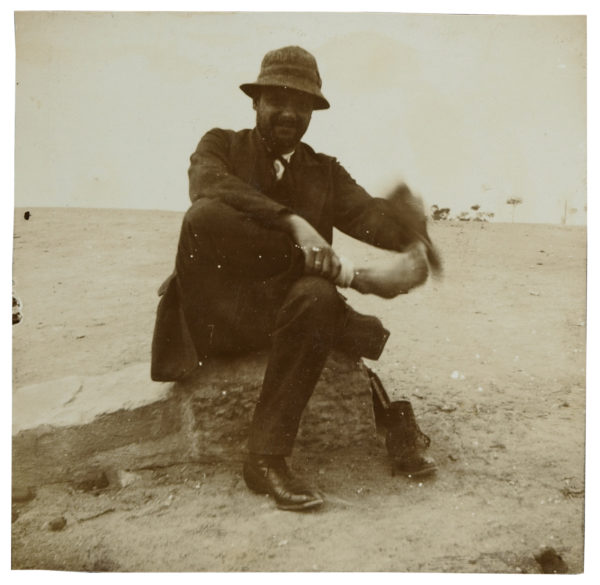

In Carsten Konzes Ohren ist ein Piepen nicht bloß ein Piepen. Klingt es kratzend, deutet es eher auf Schrott hin. Klingt es rein, steigt die Chance auf Kostbareres. Bei Eisen ist der Ton dunkel, bei Bronze heller. Dieses Mal jedenfalls klingt das Signal des Metalldetektors vielversprechend. Konze sticht seinen kleinen silbernen Spaten in den Boden, schüttet die Erde auf und sucht mit einem roten Handdetektor in den Brocken weiter. Dann hält er ein Metallstückchen in der Hand. Aber, leider, es ist zu rund. Doch keine römische Münze. Nur ein Reichspfennig.

Carsten Konze ist ein offener, kumpelhafter Typ, trägt eine grau-beige Tarnhose und robuste Schuhe, die schwarzen Haare sind nach hinten gegelt. Jeden Tag, meistens abends nach der Arbeit, schnappt sich der 41-Jährige seine Ausrüstung und zieht los. »Das ist wie eine Sucht.« Vor seinem 35. Geburtstag hatte seine Frau ihn gefragt, was er sich denn wünsche. Etwas genervt blickte Konze da aus dem Autofenster, sah draußen jemand mit Metalldetektor und meinte: »Kauf mir doch sowas.« Als er ihn dann zum ersten Mal ausprobierte, war es um ihn geschehen.

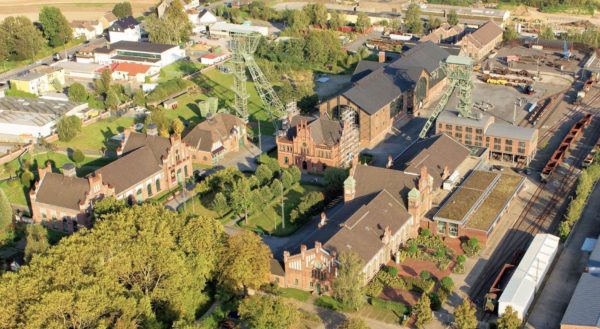

An diesem Tag ist Konze nicht in seiner Heimat westlich von Köln unterwegs, sondern weiter nördlich, in Krefeld. Neben dem dörflichen Vorort Gellep-Stratum trägt ein Bagger auf 3,7 Hektar nach und nach die obersten Erdschichten ab. Das nackte Gelände ist umgeben von Gestrüpp, dahinter ragen Industrieanlagen empor. Früher blühte hier Raps, in den kommenden Jahren aber will ein Investor die größte Industriemühle Europas hochziehen. Bevor die Bauarbeiten beginnen dürfen, ist es das Terrain von Archäologen und Sondengängern. Denn im Boden steckt Geschichte, nicht zu knapp.

In den ersten Jahrhunderten nach Christus befand sich an dieser Stelle ein Lagerdorf des römischen Heeres. »Mit der gesamten Infrastruktur, die man dafür brauchte: Töpferöfen, Backhäuser, Prostituierte«, sagt Jennifer Morscheiser, die Leiterin des Krefelder Archäologie-Museums Burg Linn. Wo der Laie nur braune Erde sieht, kann sie Geschichte nachvollziehen. Die Archäologen haben hier schon die rotbraune Ziegelmauer eines römischen Keramikofens ausgegraben, Morscheiser bückt sich und hebt wie wahllos eine Scherbe auf. »Die gehörte zu einer Amphore, in der die Römer früher Fischsoße transportiert haben.« Von Spanien an den Rhein. Die Zeugnisse der Vergangenheit werden bald unter der Industriemühle verschwinden, bis dahin schreibt das Denkmalschutzgesetz vor, dass Experten die Funde erfassen und auswerten. Man könne damit nachvollziehen, wie die Römer gelebt und gehandelt haben, sagt Morscheiser. Die 39-Jährige glaubt nicht, dass sie bis zu ihrer Pensionierung noch einmal Gelegenheit haben wird, eine solche Ausgrabung zu betreuen. »Das ist eines der größten Grabungsfelder, die derzeit in Deutschland offen sind.«

Und der geschichtsträchtige Boden zieht ungebetene Gäste an. Sie sollen schon nachts per Bus aus den Niederlanden gekommen sein. Mit Nachtsichtgeräten und Hunden. Schatzsucher ohne Genehmigung, die die historischen Hinterlassenschaften finden und verkaufen wollen. Nicht zuletzt wegen dieser Art von Raubgräberei haben Sondengänger bei einigen von Morscheisers Kollegen einen schlechten Ruf. Die Museumsdirektorin aber will Gräben überbrücken, sie selbst sei dafür von ihrer Zunft kritisiert worden. Auf beiden Seiten gebe es Vorbehalte: »Viele Archäologen sehen in den Sondengängern pauschal Raubgräber, die wichtige Funde zerstören. Und die Sondengänger denken, dass die Archäologen ihnen das Hobby wegnehmen wollen.«

Dabei lässt sich auf der Grabungsstelle durchaus Arbeitsteilung herstellen, bei der die einen von den anderen profitieren. Die Archäologen bringen in Krefeld die steinigen und gemauerten Fundamente des Lagers ans Tageslicht, die Sondengänger wiederum suchen nach den kleineren metallischen Zeugnissen im Boden. Anhand der gefundenen Münzen können Wissenschaftler etwa rekonstruieren, aus welcher Zeit die Funde stammen – auf eine Münze ist in der Regel der Kopf des damaligen Kaisers geprägt. Sondengänger, die auf dem Grabungsfeld suchen wollen, müssen zuvor mit Morscheiser Kontakt aufnehmen. Die ihr bekannten Sucher halten somit ungebetene Konkurrenz ohne Lizenz fern – ein Krefelder Sondengänger, mit dem sie zusammenarbeitet, ist dort auch nachts unterwegs.

Wer sich bei der privaten Schatzsuche legal bewegen will, muss sich beim Landschaftsverband Rheinland melden, dem Ansprechpartner für die nötigen Genehmigungen. Dort wisse man derzeit von rund 500 Sondengängern im Zuständigkeitsbereich, sagt Morscheiser. Da vier Fünftel aber ohne Lizenz unterwegs sein sollen, schätzt sie die Zahl der Schatzsucher im Rheinland auf mindestens 2500. Der durchschnittliche Sondengänger ist in mittleren Jahren und fast immer männlich. Ansonsten ist die Bandbreite groß: »Es gibt die Leute, die das aus historischem Interesse machen. Und die anderen, die an nichts anderes denken als: Gold, Gold!«, sagt Morscheiser.

Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, noch Gold aus dem Boden zu holen, sehr gering. Generell ist im Rheinland zwar viel zu finden, denn die flache, fruchtbare Gegend war auch vor 2000 Jahren ein beliebter Siedlungsraum. Doch auch in römischen Zeiten gaben die Menschen gut darauf Acht, dass ihnen nicht gerade eine Goldmünze aus der Tasche fällt. Auch mit weniger wertvollen Funden lässt sich in einschlägigen Internetforen allerdings durchaus etwas Geld machen. »Die Sammlerszene ist so nerdig, wie man sich das vielleicht vorstellt«, sagt Morscheiser. Es gebe Menschen, die viel Geld bezahlen, um eine komplette römische Münzreihe zu besitzen.

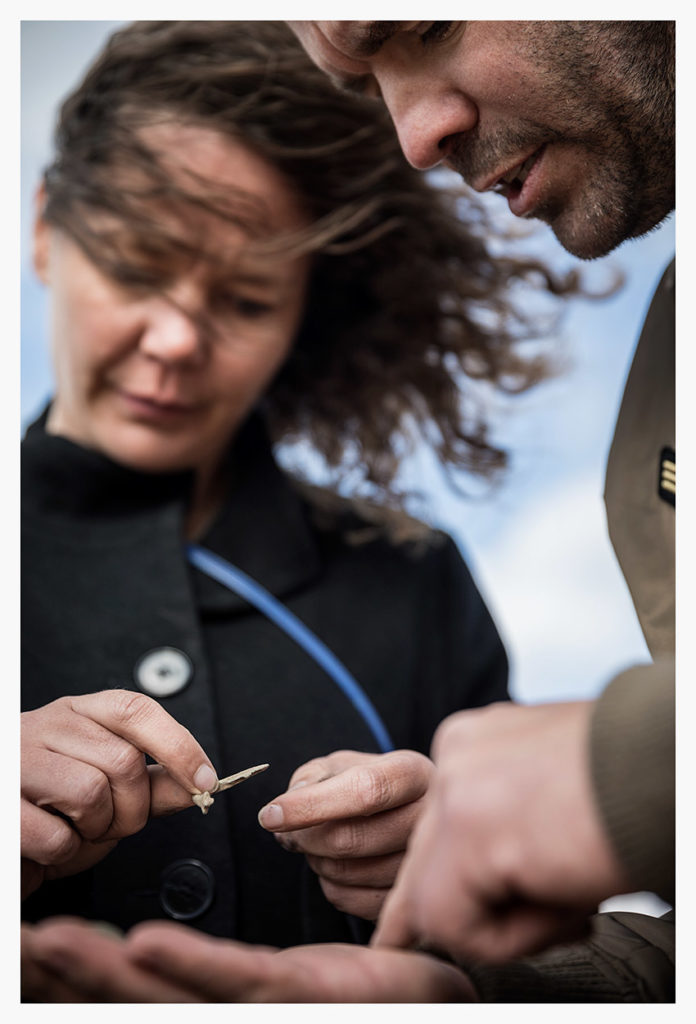

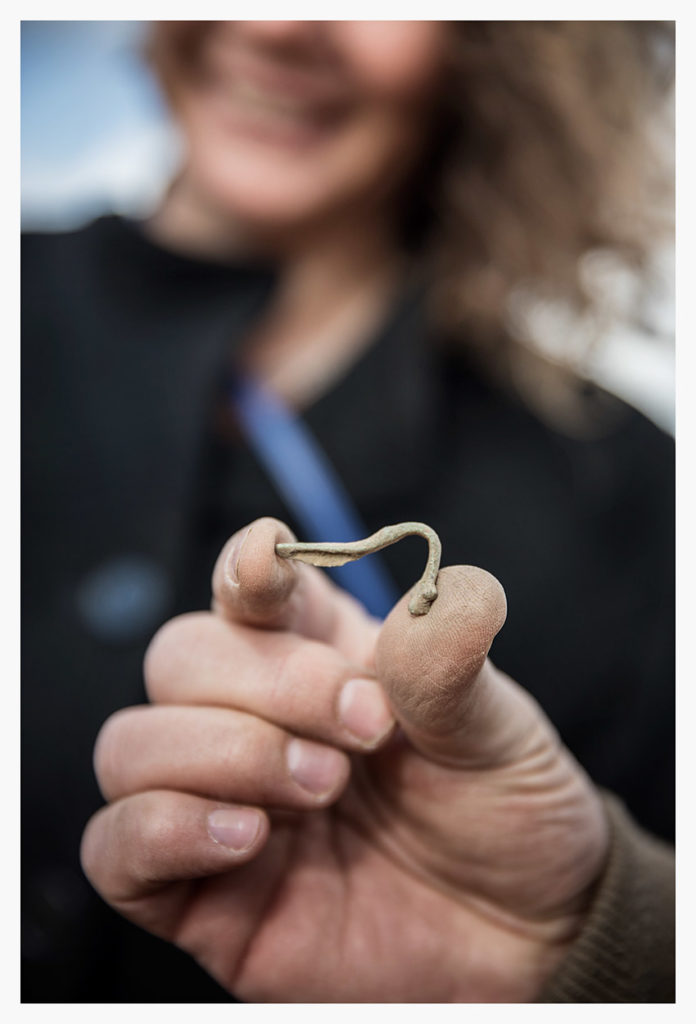

»Lucky Punch!«, ruft Carsten Konze plötzlich. Mit einem Reinigungsspray säubert er ein dünnes, langes Stück Metall, das er aus der Erde geholt hat, und gibt es der Archäologin. Die zögert nicht: eine Fibel aus römischer Zeit, eine Nadel, mit der Kleidung zusammengehalten wurde. Konzes Glückssträhne geht weiter. Bald hält er eine Bronzemünze zwischen den Fingern, überzogen von grünlich-grauer Patina. Ihre Form verrät, dass auch sie aus römischer Zeit stammt: Damals wurden die Münzen geprägt und waren deswegen nicht perfekt rund. Auch das Kaiserprofil ist noch zu erahnen.

Das Wort Sondengänger mag Konze nicht besonders, es klinge ein wenig nach »sonderbar«. Er spricht lieber von Schatzsuche. Auch wenn er keine ganzen Schätze findet, so immerhin das eine oder andere Schätzchen. Zum Beispiel einen gut erhaltenen Schlüssel aus römischer Zeit, den er auf einem Acker im Kölner Raum ausgegraben hat. Er befindet sich heute im Landesmuseum in Bonn.

Konze hat eine Videoproduktionsfirma und dreht Filme für Unternehmen, unter dem Namen »German Treasure Hunter« bestückt er auch einen eigenen Youtube-Kanal mit seinen Erlebnissen. »Man muss das Hobby aus der Schmuddelecke holen«, sagt er und erklärt seine Begeisterung in griffigen Sätzen. »Erstens geht es um das Suchen und Finden. Was du da aus dem Boden ziehst, hat vielleicht seit 2000 Jahren niemand mehr in der Hand gehabt. Zweitens geht es um das Geschichtspuzzle, das Kopfkino, wenn man sich überlegt, was da wohl damals los gewesen ist.« Sonntags setzt er sich mit dem Laptop hin und versucht anhand von alten Karten, Literatur und Satellitendaten herauszufinden, wo noch Kostbarkeiten versteckt sein könnten. Seit das Hobby in den 90er Jahren aufkam, haben Tausende Sondengänger Äcker und Felder abgesucht, zu finden gibt es offenbar trotzdem noch genug. Pflügt ein Bauer ein Feld um, kann wieder was ans Licht kommen. Konze sagt aber, es gehe ihm nicht darum, die Funde zu verkaufen. Er stellt sie sich lieber daheim in die Vitrine – zumindest das, was er behalten darf.

Denn die rechtliche Frage ist eine Gratwanderung. Die gesetzlichen Regeln der Bundesländer unterscheiden sich deutlich. Schleswig-Holstein hat der Sondengängerei vor kurzem sehr enge Grenzen gesetzt, Bayern ist bei dem Thema besonders liberal. Nordrhein-Westfalen liegt etwa in der Mitte. Carsten Konze liefert seine Funde einmal im Jahr bei einer Archäologin in Nideggen ab. Bis die sich alles genau angeschaut und ihm die Funde zurückgegeben hat, die er behalten darf, kann mehr als ein Jahr vergehen. Denn immer mehr Schatzsucher sind unterwegs. Ist ein Fund nach Ansicht der Archäologin von wissenschaftlicher Bedeutung, greift das sogenannte Schatzregal: Der Staat wird automatisch der Eigentümer. Konze nennt das Enteignung. Denn er bekommt zwar in der Regel eine kleine Belohnung, aber keine Entschädigung, also nicht den Betrag, der dem Wert des Fundes entsprechen könnte. Bei dem römischen Schlüssel, den er fand, ist im Landesmuseum nicht mal sein Name vermerkt: »Das ist schon schade.«

Konze glaubt, dass enge gesetzliche Regeln nicht gerade zur Ehrlichkeit beitragen würden. Wer alles, was er findet, wieder abgeben muss, behält es vielleicht lieber gleich. Wenn Nordrhein-Westfalen sein Hobby verbieten würde, er würde den Detektor jedenfalls nicht einfach in die Ecke stellen. Wie auch, Konze hat ihn immer dabei. Auch im Urlaub. Und er hat noch Ziele: Das Schlachtfeld im belgischen Waterloo will er absuchen. Oder im Garten des früheren Bonner Kanzleramts verlorene Staatsmänner-Feuerzeuge finden. Wenn er den Metalldetektor dabei hat, kann er ihn schlecht liegenlassen. Auch auf dem Weg zurück zum Auto lässt er ihn nochmals über die Erde gleiten. Wieder ein verheißungsvoller Ton. Noch einmal treibt der Spaten in den Boden, noch einmal stochert er mit dem Handdetektor herum. »Hammer!«, ruft Konze. Zwischen seinen Fingern bröselt die Erde von einem runden Gegenstand ab, eine 155 ist darauf zu lesen. Die Zahl eines Regiments, ein metallischer Uniformknopf aus napoleonischer Zeit. »Toll erhalten.« Zu Hause wird er ihn zunächst in Spüli und Wasser einweichen, dann mit dem Skalpell unterm Mikroskop letzten Erdreste entfernen und den Fund in der Facebook-Gruppe »Antike und Alte Knöpfe« präsentieren. Konzes Begeisterung macht es ihm leichter, jetzt doch aufzuhören, Spaten und Detektor ins Auto zu packen. Wieder ein paar Schätzchen gefunden.

Weiterführende Informationen:

Informationen zur rechtlichen Situation in NRW und zu Bedingungen der legalen privaten Schatzsuche vom Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland: dsu-online.de

Die Homepage der Deutschen Sondengänger Union liefert u.a. Nachrichten aus der Szene, bündelt aber auch Seminarangebote zum Sondengehen: German Treasure Hunter

Auf Youtube.com hat Carsten Konze einen eigenen Kanal