Ein Märchenschloss hat NRW zwar nicht. Dafür aber ein »westfälisches Versailles«: Nordkirchen ist nicht das einzige Prunkschloss in NRW, das einen Abstecher lohnt. Schloss Augustusburg und das Jagdschloss Falkenlust in Brühl zählen ebenso zu den Spitzenleistungen barocker Baukunst wie Schloss Benrath in Düsseldorf. Wir sind schon mal vorausgefahren – zu geheimen Zimmern, prunkvollen Gartenfreuden, pompösen Witwensitzen und spektakulären Drehorten.

Wer das grandiose Treppenhaus von Schloss Augustusburg besucht, kann ihn nicht übersehen: Als vergoldete Büste auf einer Pyramide erwartet einen an herausgehobener Stelle der Bauherr höchstselbst. Es war der Kölner Kurfürst und Erzbischof Clemens August von Bayern, der diese Sommerresidenz in Brühl seit 1725 errichten ließ. »Noblesse oblige«, »Adel verpflichtet« – dem eigentlich karitativen Motto gab der Fürstbischof hier kurzerhand eine andere Bedeutung. Um seinen – im eigenen Verständnis – auf Gottesgnadentum fußenden weltlichen Rang zu unterstreichen, setzte er alles daran, ein Bauwerk der Superlative aus dem rheinischen Boden zu stampfen. Seit 1984 steht es auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes der Menschheit und lockt Touristen von nah und fern an. In Nordrhein-Westfalen bildet Augustusburg gemeinsam mit Schloss Benrath in Düsseldorf und dem westfälischen Schloss Nordkirchen ein Dreigestirn barocker Spitzenarchitektur.

Clemens August, geboren 1700 als Sohn des bayerischen Kurfürsten Max Emanuel und der polnischen Königstochter Therese Kunigunde Sobieska, verdient in Sachen Ämterhäufung einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde: Wegen seiner diversen Bischofsämter nannten die Zeitgenossen den Wittelsbacher »Monsieur des cinq églises« (»Herr der fünf Kirchen«). Wie im Barock nicht unüblich, beseelten den prunkliebenden Geistlichen (mindestens) drei Leidenschaften: die für den christlichen Glauben, die für die Jagd und die fürs Bauen.

Delikatester Rokoko-Stil

Seine Sommerresidenz Augustusburg, fußläufig ergänzt durch das Jagdschloss Falkenlust, kündet eindrucksvoll vor allem von den beiden letztgenannten Passionen (obwohl es dort auch eine Schlosskapelle gibt). Bei der Lieblingsresidenz des Kölner Kurfürsten gaben sich gleich mehrere hochrangige Bau- und Ausstattungskünstler ein Stelldichein. Der westfälische Baumeister Johann Conrad Schlaun begann 1725 mit der Errichtung einer Dreiflügelanlage auf den Ruinen einer mittelalterlichen Wasserburg. Drei Jahre später wurde der kurbayerische Hofbaumeister François de Cuvilliés der Ältere hinzugezogen: Bis 1748 schmückte er die Innenräume von Augustusburg und Falkenlust im delikatesten Rokoko-Stil. Ebenfalls aus München kam 1728 der gefeierte französische Gartenarchitekt Dominique Girard, um die weitläufige barocke Gartenanlage ins Werk zu setzen. In den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts schließlich entwarf Balthasar Neumann, der Stararchitekt aus Franken, das Prunktreppenhaus des Brühler Schlosses. »Die wirkungsvollste, glücklichste, prächtigste und schönste Leistung des Rokoko in ganz Deutschland«, so schwärmte 1897 Paul Clemen, der erste rheinische Provinzialkonservator, über das Herzstück des Brühler Schlosses.

Zur dortigen Porträtbüste gesellen sich symbolisch verbrämte Hinweise auf rund 40 verschiedene Titel und Positionen, die Clemens August innehatte. Außerdem allegorische Darstellungen von Nobilitas (Adel) und Modestia (Bescheidenheit). Bescheidenheit ist ungefähr das Letzte, was einem in den Sinn kommt, wenn man dieses Treppenhaus mit dem Deckenfresko von Carlo Carlone, dem Ornamentstuck und den schmiedeeisernen Balustraden auf sich wirken lässt. Gleichwohl muss man sich vergegenwärtigen, dass dieser ungeheure dekorative Aufwand keiner bloß oberflächlichen Lust an Protzerei und Prachtentfaltung entsprang; vielmehr war er Ausdruck eines in sich stimmigen Empfangs- und Regierungszeremoniells. Wenn im 18. Jahrhundert Untertanen oder adelige Gäste, Vertreter der Politik oder der hohen Geistlichkeit über die Treppe zum huldvoll wartenden Clemens August hinaufstiegen, dann muss das einer Begegnung mit einem Wesen aus einer anderen Welt geglichen haben. Einem Wesen, das mit höheren Weihen versehen war als Normalsterbliche, doppelt geadelt durch seine kurfürstliche und erzbischöfliche Position. Die Aufgabe der barocken Architektur und Ausstattung bestand darin, diese Botschaft herüberzubringen. Was in Brühl glänzend gelang. 1768 war das Schloss vollendet (Clemens August hatte das Zeitliche bereits 1761 gesegnet). Nur knapp zwei Jahrzehnte später fegte die Französische Revolution die absolutistische Weltanschauung hinweg.

Repräsentiert Augustusburg das herrscherliche Zeremoniell, so ging es im nahegelegenen Jagdschloss Falkenlust betont leger zu. In dieser Maison de plaisance, die zwischen 1729 und 1737 ebenfalls nach Plänen von François de Cuvilliés entstand, erholte sich Clemens August von der steifen Pflicht des Repräsentierens. Die Kür war für ihn die Jagd, vor allem die Falkenjagd. Deshalb lag der Bauplatz dieses Lustschlösschens in der Flugbahn der Reiher, die von der adeligen Jagdgesellschaft mit abgerichteten Falken »gebeizt« wurden. An diesem Sport hatte der Kölner Kurfürst einen regelrechten Narren gefressen – nicht nur, dass er einen eigenen Jagdorden stiftete (den »Ordre de la Clemence«); sogar das stille Örtchen im Brühler Schloss ziert eine Galerie seiner Lieblingsfalken in Lebensgröße. Dabei trat Clemens August in prominente mittelalterliche Fußstapfen – hatte der Staufferkaiser und Falken-Narr Friedrich II. im 13. Jahrhundert doch ein eigenes Werk zum Thema veröffentlicht (»Von der Kunst, mit Vögeln zu jagen«). Nach der Hatz über Alleen und Reitwege erholte man sich bei Festschmaus, Spiel, Theatervorführungen und Musik in den intimen Salons, Spiegel- und Lackkabinetten von Schloss Falkenlust.

Was speziell bei barocken Bauherren immer wieder überrascht und zumindest teilweise die These entkräftet, deren Schlösser hätten hauptsächlich dazu gedient, das egoistische Bedürfnis nach Luxus zu erfüllen, ist die kurze Verweildauer der Besitzer vor Ort. Clemens August beispielsweise verbrachte bloß vier bis sechs Wochen im Jahr auf Schloss Augustusburg. Noch weniger frequentiert wurde Schloss Benrath in Düsseldorf. Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz (1724-1799), der diese reizende Jagd- und Sommerresidenz seit 1755 nach einem Entwurf seines Garten- und Baudirektors Nicolas de Pigage errichten ließ, stattete dem Bau nur eine einzige Visite ab! Gleiches gilt für seine Frau (und Cousine), Kurfürstin Elisabeth Auguste (1721-1794) – anlässlich der Fertigstellung 1771 nahm sie an einem prachtvollen Dinner teil. Dass sie solo anreiste, um den ihr zugedachten Witwensitz in Augenschein zu nehmen, ist kein Zufall: Damals war die kurfürstliche Ehe längst zerrüttet.

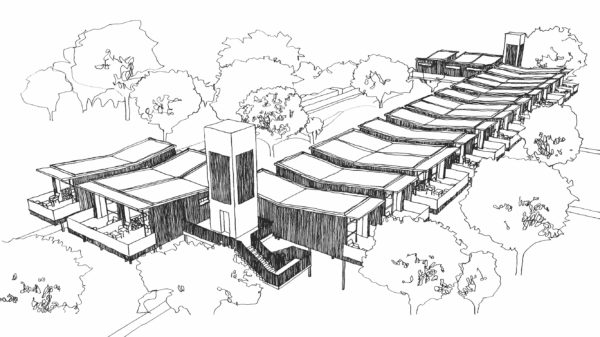

De facto war Schloss Benrath also im späten 18. Jahrhundert ein Geisterschloss. Aber was für eines! Wie Falkenlust dem Bautypus Maison de plaisance angehörend, setzt sich das Schloss zusammen aus dem zentralen Trakt, dem Corps de Logis, und zwei seitlich vorgelagerten Kavaliersgebäuden. Ein vorgelagerter Weiher und der an den Rhein grenzende Schlosspark, rund 60 Hektar groß, bereichern das Ensemble. Eine wunderbare Synthese aus Architektur und Natur. Obwohl das Corps de Logis von außen nicht eben hoch anmutet – beinahe könnte man einen barocken Bungalow assoziieren –, umfasst sein Inneres auf vier Geschossen knapp 100 Räume und zwei versteckte Innenhöfe. Die raffinierte Raumdisposition ist eine Meisterleistung von Pigage, der auch bei der Errichtung der Residenz in Mannheim und des Schlossgartens in Schwetzingen beteiligt war.

Typisch barock: Die Paradezimmer folgen einem bipolaren Gestaltungsprinzip: Östlich von der festlichen Eingangshalle und dem zentralen Kuppelsaal liegen die für Elisabeth Auguste bestimmten Räume – die Innendekoration kreist hier um Gartenmotive, wozu der zugehörige Obst- und Gemüsegarten passt. Carl Theodor dagegen, dem der westliche Bereich des Schlosses zugedacht war, hätte sich idealiter beim Rückzug in seine Privatgemächer der Jagdszenen an den Wänden erfreut oder einen Spaziergang durch seinen Jagdpark gemacht. Heute beherbergt das Gebäude unter anderem ein Museum für Gartenkunst und ein Naturkundemuseum.

Ins »westfälische Versailles«

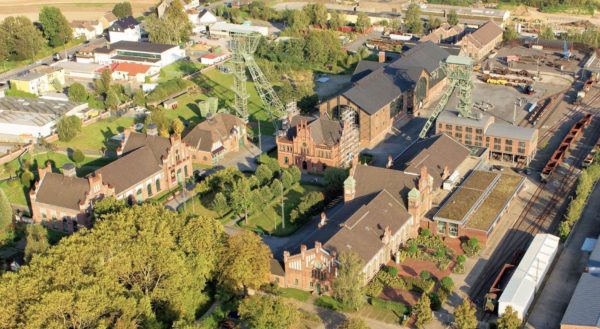

Vom Rheinland führt unsere Erkundung adeliger Barockarchitektur auf NRW-Terrain ins südliche Münsterland, nach Schloss Nordkirchen, gut 25 Kilometer von Münster entfernt. Das »westfälische Versailles« wird es gern genannt. Klingt wie ein Marketing-Slogan aus der Tourismusbranche, trifft aber den Kern der Sache: Diese Residenz, auf Geheiß des Münsteraner Fürstbischofs Friedrich Christian von Plettenberg (1644-1706) anstelle einer Wasserburg errichtet, hätte wohl auch dem »Sonnenkönig« Ludwig XIV. Respekt abgenötigt. Als Kulisse für Pablo Larraíns Film »Spencer«, ein Melodrama über Prinzessin Dianas Leidensgeschichte, sorgte Nordkirchen erst kürzlich für Schlagzeilen.

Gottfried Laurenz Pictorius und Johann Conrad Schlaun sind die wichtigsten Architektenpersönlichkeiten bei dieser Bauunternehmung, die 1734 ihren Abschluss fand. Vor allem der Schlossgarten, ein weiteres Meisterwerk von Dominique Girard, wurde damals als Musterbeispiel seiner Art in ganz Europa gerühmt. Nach dem Tode Friedrich Christians hatte sein Neffe, Ferdinand von Plettenberg (1690-1737), die Arbeiten vorangetrieben. Innerhalb dieser bedeutenden westfälischen Adelsfamilie gelang ihm die wohl steilste Karriere: Als Kurkölnischer Premierminister, Obristkämmerer und Erbmarschall des Kurfürsten Clemens August von Bayern zählt er zu den einflussreichsten Strippenziehern im frühen 18. Jahrhundert.

Wer erstmals (und ohne Vorwissen) nach Nordkirchen kommt, meint angesichts dieses überwältigenden barocken Gesamtkunstwerks eine Fata Morgana vor sich zu haben. Doch Schloss Nordkirchen ist kein Trugbild. Im Gegenteil: Die Gebäude sind fest in der prosaischen nordrhein-westfälischen Lebenswirklichkeit verankert. Als Hauptsitz der Hochschule für Finanzen NRW hat sich das Schloss denkbar weit von seinem ursprünglichen Zweck entfernt. Ein weiterer Beweis, dass der Architektur-Leitsatz »Form follows function« mit Vorsicht zu genießen ist.

Auf den Spuren adeliger Bauleidenschaft in Brühl: Schloss Augustusburg und Jagdschloss Falkenlust: Während man das Innere von Schloss Augustusburg nur im Rahmen einer Führung erkunden kann, lässt sich Schloss Falkenlust auf eigene Faust besichtigen: schlossbruehl.de/schloss-augustusburg

Schloss Benrath: Die in Schloss Benrath untergebrachten Museen sind Samstag und Sonntag geöffnet. Hier gibt es auch Führungen durch das Corps de Logis und die »verborgenen Räume«: schloss-benrath.de

Schloss Nordkirchen: Regelmäßig werden kombinierte Schloss- und Gartenführungen angeboten: schloss.nordkirchen.net

Der Verein Tourismus NRW gibt auf seiner Website einen Überblick über Schlösser und Burgen in NRW, darunter die Wasserburg Anholt in Isselburg im Münsterland, Schloss Lembeck in Dorsten (eines der größten Wasserschlösser des Münsterlandes) oder Schloss Nordkirchen: nrw-tourismus.de/schloesser#schloesserundburgenintro.

Nützlich ist auch die Übersicht »Burgen & Schlösser in Nordrhein-Westfalen«: burgen.de/deutschland/burgen-schloesser-in-nordrhein-westfalen/.Für architekturbegeisterte Radfahrer besonders empfehlenswert: die »100-Schlösser-Route im Münsterland«: muensterland.com/tourismus/themen/radfahren-muensterland/radrouten-muensterland/100-schloesser-route/.