Das Programm der 49. Duisburger Filmwoche führt vom 3. bis 9. November nach Kuba und Gaza, in die Dolomiten, in ein Luxushotel und zu Herman Melvilles literarischem Antiheld Bartleby. »Halt« ist diesmal das Motto und die Beiträge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen im Filmforum am Dellplatz: In jedem Exemplarischen findet sich das Besondere – und umgekehrt. Jeder für sich ist ein Sonderfall und kann doch subjektiv Allgemeines erzählen.

Cuba Libre

Zur Eröffnung: »My Boyfriend El Fascista« von Matthias Lintner

Matthias und Sadiel sind ein Paar. Der zwar selbstverständliche, aber etwas penetrant ausgerichtete intime Blick auf sich und den Partner ist das eine in dem autobiographischen Film. Und hat zu tun mit der zweiten Perspektive: der politisch engagierten, die in ausgiebigen Diskussionen Gewissheiten wegbrechen lässt. Hier steht der korrekte europäische Hermeneutiker aus dem Trentino, der mit dem geordneten Links-Rechts-Schema groß wurde. Dort sein emotional-agitatorischer Freund aus Kuba, der die Realität eines unfreien Regimes kennt, seine verlorene Heimat vehement verteidigt und zugleich magischem Denken folgt. Häufig sind sie nackt, lümmeln in Betten herum, präsentieren ihre Zweisamkeit. Das Private ist politisch, die erotische Attraktion wetteifert mit dem ideologischen Disput. Welche Position lässt sich halten, wenn die hautnahe Praxis die abstrakte Theorie überführt? Im fliegenden Wechsel sind wir in Bozen, Havanna, Venedig, Berlin (vor dem Marx- und Engels-Denkmal) und vor dem Europäischen Parlament. Der Regisseur Matthias Lintner ist hier der beteiligte Zeuge, sein Freund Sadiel der entflammte Advokat, der sich ausspricht für Italiens rechtsnationale Parteien, die seine Interessen als kubanischer Oppositioneller vertreten würden. Konfliktzonen verlieren ihre scharfe Kontur. Das Paar trennt sich, aber ist harmonisch vereint darin, dass nur innere Freiheit Trennendes zu überwinden vermag.

3. NOVEMBER, 20 UHR

Der geteilte Blick

»With Hasan in Gaza« von Kamal Aljafari

Das Gelobte Land ist zugleich ein verfluchtes: 25 Jahre sind eine kleine Ewigkeit in der Weltregion, wo Gottes Heimat liegt, des Gottes der Juden, des Islam und der Christen, und in der sich Verhältnisse grundstürzend schnell ändern. Da sind – von der nervösen Videokamera erfasst – Strand und Meer, da spielen Kinder oder Männer Karten, stehen Häuser, sind Geschäfte und Märkte, Straßen mit Musik und lautem Verkehr, blühendes Grün. Alltag. Das war Gaza 2001. Aber auch hier trügt der Schein von Normalität. Männer berichten, dass sie für Jahre im Gefängnis saßen und wie es dort zuging. Wir passieren israelische Armeeposten, jüdische Siedlungen, Verbotszonen, viel begrenzenden und ausgrenzenden Beton und Lebensräume – verlassen, verloren, zerschossen, in Trümmern. Bilder des (noch) unerklärten Kriegs. Es ist die eine Perspektive, vorgetragen in Klagen, Wehmut, Zorn. Die andere fehlt, die der Gegenseite, die den Terror und um die eigene Existenz fürchtet und noch nichts weiß vom 7. Oktober 2023.

8. NOVEMBER, 11.30 UHR

Medizin für die Menschheit

»Sedimente«: Laura Coppens filmt ihre Großeltern

»Der Sieger bestimmt die Geschichte.« Es ist eine bittere Bilanz, die Günther Gerber zieht. Seine Enkelin Laura forscht den Biografien ihrer Großeltern nach. »Wie sind wir geworden, wie wir heute sind«. Das betagte Ehepaar – beide Mediziner – ist liebevoll skeptisch, denn von ihrem Leben zu berichten heißt auch, über ihr Leben in und mit der DDR zu sprechen. Sie fürchten, dass ihre »mörderischen Schlafstörungen« sich wiedereinstellen, dass (Vor-)Urteile über den »Unrechtsstaat« ihnen wieder begegnen würden. Jedoch willigen sie ein. Der Opa will nicht »bockig« sein. Beide werden die Fertigstellung von »Sedimente« nicht mehr erleben. Die Filmautorin sieht sich einem riesigen Konvolut gegenüber, Briefen und Super 8-Filmen, im Zentrum die Interviews mit dem Opa (weniger auch mit der Oma). Günther Gerber wird 1935 im Erzgebirge geboren. Nazi-Zeit, Krieg, der Blutzoll, Einsicht in das Verbrecherische der Hitlerei, Depression und Suizid seines Vaters, dann 1945 Neuanfang und radikaler Systemwechsel, als sei die Löschtaste betätigt worden. Zunächst vom Arbeiter- und Bauernstaat als »kleinbürgerlich« eingestuft, darf er doch an die »Hochschule für Körperkultur«, darf Arzt werden und macht Karriere bis nach Berlin. Er begreift sich als Marxist, seine Frau als gläubige Kommunistin. Das tief lotende Porträt, begleitet von stillen, aber beredten Bild-Impressionen, legt zugleich Komponenten von Distanz ein. So wie es manchmal scheint, als würde auch Gerber selbst seinem früheren Ich fremd gegenüberstehen. Im Kern geht es um die Frage der »Lebensleistung«, mehr noch um die des richtigen Lebens. Widerstrebend ließ er sich von der Staatssicherheit anwerben als IM (Deckname Friedrich Schiller), fühlt sich kritisch verbunden mit der DDR, die sich schließlich von ihm lossagte: ein ihn tief kränkender Bruch. Neben den ideologischen Erschütterungen des 20. Jahrhunderts legt »Sedimente« die Verfallspuren des Alters offen, untersucht die Entwicklung von Lebensmustern und steht an den Abgründen von Erinnerung.

5. NOVEMBER, 20.30 UHR

Menschen im Hotel

»Personale« von Carmen Trocker blickt hinter Kulissen

Das, was Carmen Trocker dokumentiert, schaut alltäglich-harmlos aus. Auf den ersten Blick. Menschen im Hotel – ein Fünf-Sterne-Haus in den Dolomiten. Ein eigener Organismus: Angestellte, die organisieren und streng Zuständigkeiten regeln. Wir sehen Reinigungskräfte, unter anderem aus der Ukraine und aus Afrika, bei der stressigen Arbeit – Wäsche wechseln, Betten machen, den luxuriösen Wellnessbereich und die nicht selten von Gästen heruntergewirtschafteten, versauten Zimmer säubern. Eingeübte Handgriffe und Abläufe und ab und an kleine Neckereien und Schwätzchen. Die Kamera bleibt nah dran an der Plackerei bis zur Erschöpfung; mal kommt es zu Streitereien über die Aufgabenverteilung, mal müssen andere Aufregungen besänftigt werden. Dass das unmittelbar aufeinander stoßende Zwei-Klassen-System – hier Bedient-Werden, dort Bedienen – etwas mit den Menschen macht, liegt, auch ohne dass es klar thematisiert würde, auf der Hand. Ein Report, der in Szenen und Stillleben einer schon essayistisch zu nennenden Bildkunst ausklingt.

6. NOVEMBER, 20.30 UHR

Lieber doch

»B wie Bartleby«: Angela Summereder sucht Melville

»I would prefer not to – Ich möchte lieber nicht« lautet das berühmte, mehrdeutige Wort des Schreibers Bartleby aus Herman Melvilles Erzählung. In Angela Summereders Filmessay befinden wir uns anfangs im Land von »Moby Dick« an der US-Ostküste, wo das museal Historische und das Publikumsinteresse am Privaten und Literarischen Melvilles seinen Ort hat, um danach in den Kunstraum zu wechseln. In ihm finden Überlegungen und Proben zu seiner Prosageschichte statt: Die Regisseurin bereitet den Stoff für ihr Filmprojekt theoretisch und szenisch vor. Zurück geht es auf die Idee und den Wunsch ihres an Krebs verstorbenen Mannes Benedikt Zulauf. Dessen Überlegungen zu Bartlebys Abwehr, Ablehnung und Verweigerung – er nennt es »doppelte Verneinung« – erhellen den Gedankengang und versuchen das Dunkel des Rätsels Bartleby ebenso zu fassen wie überhaupt Summereders formal-methodische Technik es tut. Ihr Feature, spröde und eindringlich, bindet das Persönliche, bindet Erwachsene und Kinder, Rapper, Asyl-Bewohner und Schauspielerinnen ein und lässt den Text und seinen möglichen Sinn wandern und wachsen. Am Ende stellt Charles Ives musikalisch »The Unanswered Question«.

7. NOVEMBER, 20.30 UHR

Halt!

Junge Menschen aus Duisburg gestalten das Filmwoche-Programm mit.

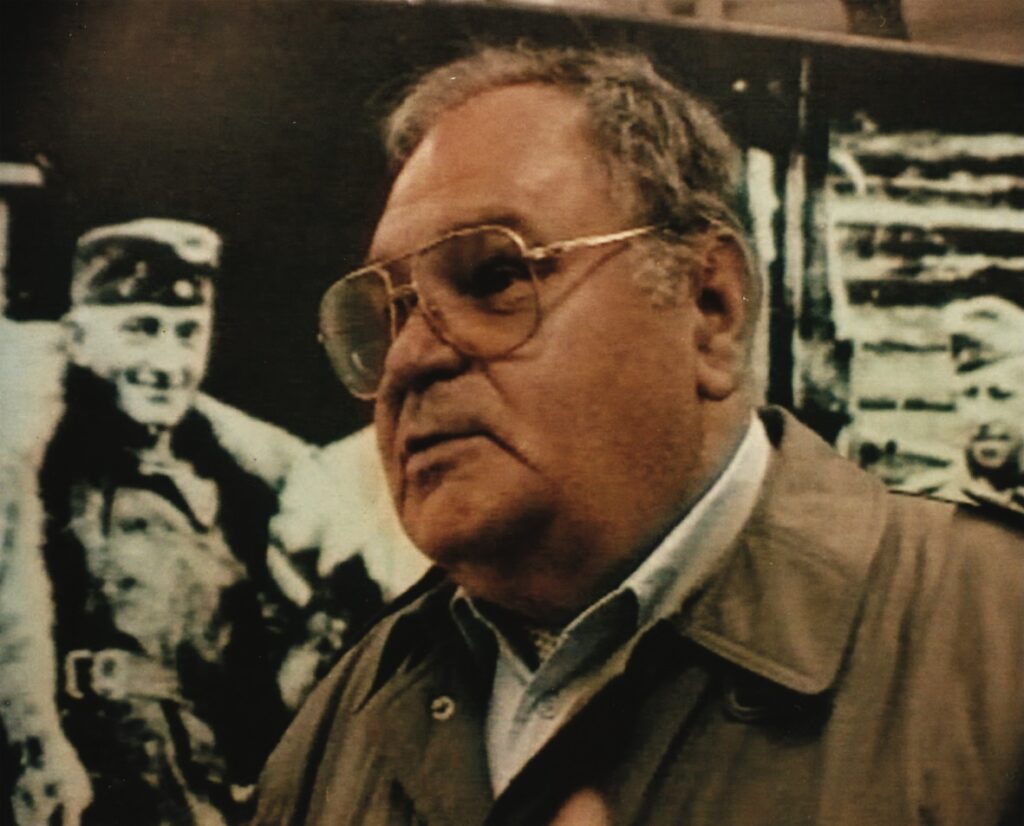

Fast fünf Jahrzehnte lang bringt die Filmwoche nun schon Dokumentationen auf die Leinwand – da kann man zu Recht eine Reihe im Rahmenprogramm auch »Duisburger Klassik« nennen. Denn in all den Jahren hat das Festival längst ein ganzes Stück Filmgeschichte mitgeschrieben. In einem gemeinsamen Format mit dem Festival »doxs!«, das vom 3. bis 9. November Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche in Duisburg präsentiert, haben junge Menschen Produktionen aus der Festivalgeschichte ausgewählt. Sie fragen: Welche Bedeutung haben diese Werke heute? Welche Fragen werfen sie aktuell auf? Wie wurde damals hingeschaut, und was lohnt es sich heute erneut zu diskutieren? Zu sehen ist Ruth Beckermanns »Jenseits des Krieges« aus dem Jahr 1996, das Bezug nimmt zum Festivalmotto »Halt«: Sie hat Menschen in der Ausstellung »Vernichtungskrieg« über die Verbrechen der Wehrmacht interviewt. Menschen, die dabei waren, von ihren Erinnerungen erzählen – von Soldatenehre, Schuldamnesie, Relativierung, Reue. Halt suchend in der eigenen Version der Geschichte – und gefangen im Bedürfnis, endlich zu sprechen wie von der Gewohnheit zu schweigen. AKI

9. NOVEMBER, 13 UHR, DER EINTRITT IST FREI

Duisburger Filmwoche

3. BIS 9. NOVEMBER, FILMFORUM AM DELLPLATZ