kultur.west:

Frau

Schwedler, wie wird man Trauerrednerin?

Beate

Schwedler:

Ich bin von Beruf Journalistin, ich habe für Zeitungen, das

Lokalradio und später für Werbeagenturen gearbeitet. Als ich 42

war, ist mein Lebensgefährte an Krebs erkrankt. Ich stand völlig

unvorbereitet vor dieser Situation mit Pflege, Krankenhaus und alles

was da dranhängt. Ich habe das komplett miterlebt bis zum Hospiz am

Schluss; auch bei seinem Tod war ich dabei. Einige Wochen später ist

dann meine Schwester an Krebs erkrankt. Da habe ich nochmal das

Gleiche erlebt, zum zweiten Mal in einem Jahr. Das hat dann eine

Menge verändert. Das war ein längerer Prozess, über einige Jahre,

die mich persönlich auch verändert haben. Als mein Sohn

selbstständig wurde, war ich Anfang Fünfzig und habe mich

entschieden, nochmal etwas zu ändern. Ich wollte gerne persönlicher

und näher am Menschen arbeiten. Ich hatte viele Ideen, und eine

davon war, eben gute Trauerreden zu schreiben und zu halten.

kultur.west:

Weil sie genug

schlechte Reden gehört hatten?

Beate

Schwedler: Bei

meinen Lieben war es so, dass beide aus der Kirche ausgetreten waren

und dementsprechend freie Redner die Beerdigungen gestaltet haben.

Einmal war es besser und einmal war es nicht so gut. Da merkte ich

schon, wie wichtig eine gute Rede ist.

kultur.west:

Wie arbeiten sie?

Kommen die Angehörigen direkt auf sie zu?

Beate

Schwedler: Ich

gehe direkt zu Bestattern, stelle mich vor und die Bestatter

empfehlen mich dann. Es gibt ja auch den Humanistischen Verband, das

ist die säkulare Alternative zu den Kirchen, der in NRW Trauerreden

vermittelt. Mich stört daran, dass bei einem Pastor in der Rede Gott

auftauchen muss und beim Verband darf Gott keine Rolle spielen. So

etwas entspricht nicht meiner Idee von Trauerreden. Ich versuche,

diese an den Verstorbenen oder den Angehörigen auszurichten. Es geht

nicht um meine Weltanschauung, sondern um die Menschen. Ich frage die

Angehörigen, ob die Person an Gott geglaubt hat. Es gibt ja genug

Leute, die zwar nicht in der Kirche sind, das aber trotzdem tun. Oder

im Alter, wenn es ans Sterben geht, zu beten anfangen oder den

Gedanken tröstlich finden, dass man sich nach dem Tod wiedersieht.

Ich schreibe dann die Rede, mache mir Gedanken über die Musik und

bespreche kleine Rituale.

kultur.west:

Sie schreiben auf

Ihrer Webseite, dass »Rituale

die Brücke zwischen den Lebensabschnitten«

bilden.

Beate

Schwedler: Die

Trauerfeier selbst ist ein Ritual. In diesen Ablauf kann man auch

eigene Dinge einbringen, indem man etwa dem Toten etwas mit auf den

Weg gibt. Das reicht von der Enkelin, die mit Oma immer was gebastelt

hat, die dann ein Fläschchen mit Glitzerpulver mitbringt, sich vor

das Urnengrab hockt und ein bisschen davon hinein streut, bis zu

einem Brief, einem gemalten Bild oder einem persönlichen Gegenstand.

Das ist auch für die Hinterbliebenen eine tröstliche Sache.

kultur.west:

Wie nimmt man

richtig Abschied?

Beate

Schwedler: Da

gibt es kein Patentrezept. Dafür sind die Menschen zu

unterschiedlich. Ich würde sagen, man nimmt nicht Abschied. Wenn

einem der Verstorbene nicht besonders nahestand, etwa ein entfernter

Nachbar, den man sowieso nicht oft gesehen hat, ist der zwar nicht

mehr da, das fällt aber auch nicht so auf. Aber je näher jemand

einem kommt, den man wirklich geliebt hat oder der ein wichtiger

Mensch war, dann gibt es keinen Abschied. Es gibt nur einen Abschied

vom Körper, vom körperlichen Zusammensein. Man kann sich nicht mehr

in die Augen schauen, nicht mehr an einem Tisch sitzen. Das ist schon

schlimm genug. Aber Abschied von dem Menschen gibt es eigentlich

nicht, finde ich. Wen man geliebt hat, den hat man immer bei sich. In

der Trauergruppe, die ich gegründet habe, ist es allen ganz

wichtig, dass normal über den Angehörigen gesprochen wird. Dass er

auf diese Weise am Leben gehalten bleibt und dass man ihn nicht

vergisst. Abschied ist ja das, was man gar nicht will. Die andere

Frage ist, wie man danach weiterlebt. Wie baue ich mein Leben auf,

nachdem jemand gestorben ist, der mir ganz wichtig ist? Wie komme ich

jetzt alleine zurecht? Ohne meinen Ehepartner? Oder ohne mein Kind?

kultur.west:

Wie

lange braucht man

dafür? Hat man irgendwann genug getrauert?

Beate

Schwedler: Nein. Das

ist bei jedem anders. Es gibt diese merkwürdigen Studien, die

behaupten, wenn man mehr als sechs Wochen trauert, ist es chronisch.

Hanebüchen – wo leben die denn? Das kann man nicht generell sagen.

Bei manchen in meiner Trauergruppe ist es gerade mal drei Monate her,

bei anderen schon anderthalb Jahre. Das erste Jahr ist immer heftig.

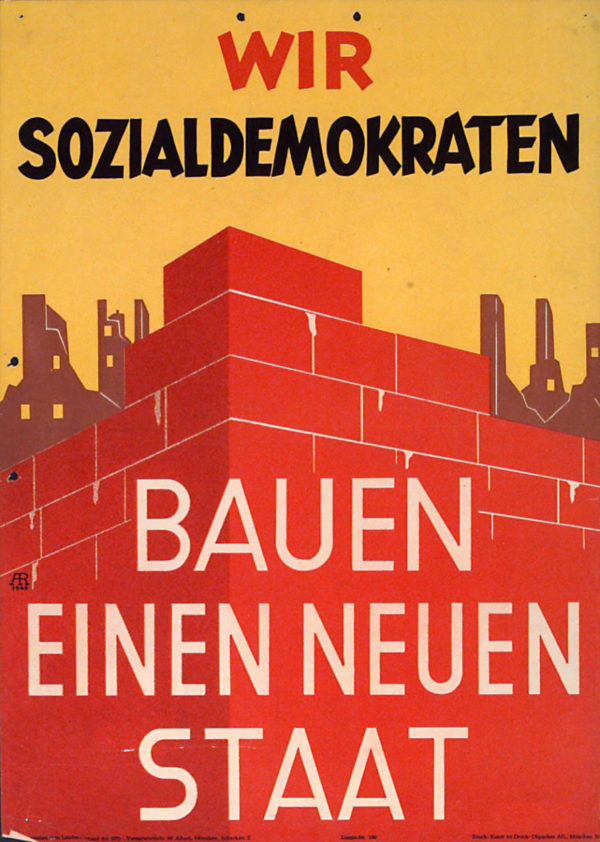

Früher gab es das Trauerjahr, in dem man schwarze Kleidung trug.

Das ist schon ein interessanter Zeitraum, wenn man große

Veränderungen zu bewältigen hat. Ein Jahr – einmal Ostern, einmal

Weihnachten, einmal Geburtstag ohne den Verstorbenen – dann hat man

alles zum ersten Mal in der veränderten Situation erlebt. Ich finde,

das war ein sinnvolles Ritual. Schade, dass wir das immer weniger

haben. Im zweiten Jahr ist dann schon einiges anders. Aber manchmal

begreift man erst dann tiefgreifend, dass der Andere nicht mehr da

ist und man schauen muss, wie man sein Leben neu organisiert. Das ist

der Schub hinterher.

kultur.west:

Muss

man irgendwann ganz loslassen?

Beate

Schwedler: Warum

sollte man? Menschen sind verschieden. Die

einen räumen am ersten Tag alles weg, weil sie es nicht ertragen

können, die anderen bauen sich einen Altar aus Erinnerungsstücken.

Ich glaube, das ist alles in Ordnung, das sollte man nicht von außen

bewerten. Dieses Loslassen ist ja auch mit der Frage verbunden, wie

das eigentlich »richtig« gehen soll. Lieber hält man etwas fest.

Von der Hamburgerin Anemone Ziem, die »Vergiss Mein Nie«, ein

Geschäft für Trauerbegleitung, eröffnet hat, stammt der Satz:

»Wenn ich etwas zum festhalten habe, kann ich auch leichter

loslassen.« Das kann vieles sein. Eben etwas, das ich anfassen kann,

das immer bei mir ist. Dann kann das Loslassen weitergehen.

Beate Schwedler ist gelernte Journalistin und arbeitet heute als freie Trauerrednerin. Zudem hat die 58-jährige Dortmunderin den Verein »Forum Dunkelbunt – Lasst uns reden … über das Sterben, den Tod, die Trauer e.V.« sowie den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst »Löwenzahn« mitgegründet.