Vergangenheit und Gegenwart in einem Städtchen am Rand des Harzes: »Sehnsucht in Sangerhausen« von Julian Radlmaier ist unser Film des Monats.

Nicht Sehnsucht nach Sangerhausen, sondern: in Sangerhausen. Also nach etwas anderem oder nach anderswo. Sehnsucht nach Berlin aber wohl kaum, gerade weil im Vorspann ein banaler Schlager die Welt-Metropolen gegen die »Rose« am Rand des Harzes ausspielt. Das sachsen-anhaltinische Städtchen liegt in mythischer Gegend, besonders durch den Kyffhäuser als einem deutschen Ort der Sehnsucht nach verlorener Größe mit allen fatalen Implikationen.

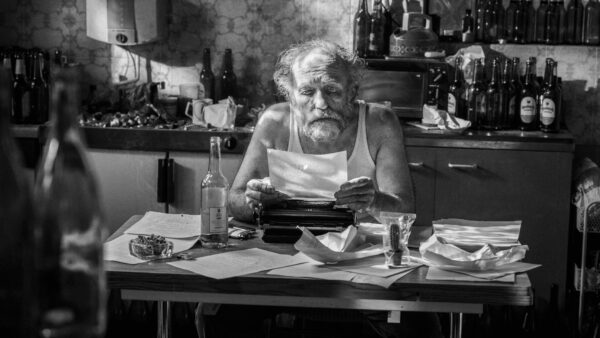

Regisseur Julian Radlmaier hat seinen Film in Kapitel gegliedert. Das erste heißt »Lotte« und führt ins spätromantische 18. Jahrhundert, als schon die Französische Revolution nebenan rumort. Mozart perlt vom Klavier, während auf einem idyllischen Rokoko-Landsitz eine brave Magd (Paula Schindler) die Zimmer reinigt, auch den Nachttopf leert, Kirschen pflückt, Teppiche klopft und im Manuskript auf dem Schreibtisch des Herrn stöbert. Es gehört Novalis, dem Freiherrn von Hardenberg. Das Mädchen liest von der »Blauen Blume«, die der Dichter besingt, hat seine Träume, die nach einer kurzen Liebes-Episode mit einem rebellisch gesonnenen Unikum und Steine-Schlucker für beide im Blut endet.

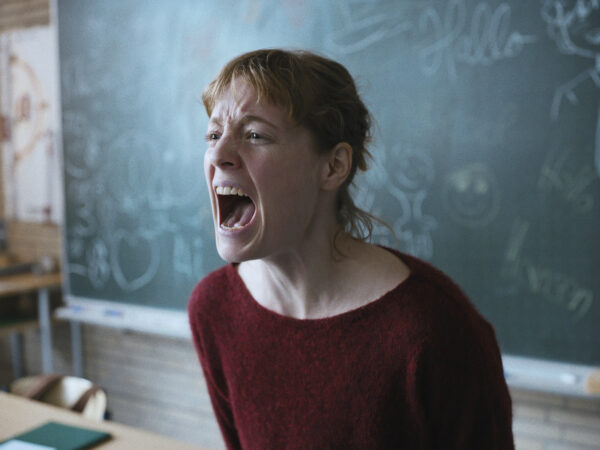

Mit der Putzkraft und Kellnerin »Ursula« (Clara Schwinning) springen wir in die Gegenwart von Sangerhausen. Das Motiv des Steins, der Blauen Blume, der Kirschen, nun als teures Obst im Warenkorb des Supermarkts, auch der Pudel vom Schloss und der Dichter Novalis tauchen gleich wieder auf. Ein Arbeiterdenkmal, Relikt der DDR, steht auf seinem Platz. Ursula hört blöde Sprüche von sie anbaggernden Besuchern des Cafés und abfällige Bemerkungen ihrer Kolleginnen über hier lebende Ausländer und Flüchtlinge. Auch der Barde aus der ersten Szene hat seine Wiederkunft in zwei ungemütlichen FKK-Wandervögeln.

Während der »Kultursommer« mit Konzerten im Amphitheater läuft und die aus Berlin angereisten Kammermusiker (darunter Zulima, wie die Figur in Novalis’ »Heinrich von Ofterdingen«) sich dünkelhaft benehmen, hat auch Ursula ihre Sehnsucht, die sich in der jung geschlossenen Ehe mit Uwe und frühen Mutterschaft nicht erfüllt. Dass das ‚U’ als Zeichen der Parabel ihr Leben begleitet – sie heißt Ursula Ullrich-Ursprung – ist mehr als apartes Anhängsel.

Denn mehrmals erweist sich das scheinbar bloß Kuriose als bezeichnend. Für Touristen werden Kamele als Attraktion zum Ausritt geboten oder wird von einem Fahrer aus dem asiatischen Teil der ehemaligen UdSSR ein vollklimatisierter Kleinbus offeriert, der zu den Sehenswürdigkeiten kutschiert.

Es ist etwas Vertracktes mit dem Film, der seine Bedeutsamkeit hinter dem Unscheinbaren verbirgt. Wir erfahren eine ganze Menge, gewissermaßen unter der Hand und wie nebenbei, etwa vom chemisch hergestellten besonderen Glanz des DEFA-Zelluloids, und wie sich der Erfahrungsschatz von Ost und West unterscheidet und eine mentale Grenze zieht. Die Summe ist größer als ihre Bestandteile in dieser eigenwillig feinsinnigen, schlichten, ihre Motivkette zart verbindenden, poetisch-essayistischen, manchmal komischen, gelegentlich satirischen und bitteren Reflexion über Heimat. Und über Spuren des Gestern im Heute für Morgen, über fluide Identität und etwas, was drüben »Volkssolidarität« hieß.

Zu sehen sind mehr Abbrüche als Aufbrüche. Traurig und enttäuscht sitzt Ursula neben der Skulptur des schlafenden Kaisers Friedrich Barbarossa. Der von ihr an Zulima verschenkte blaue Stein wurde achtlos am Bahnsteig auf einem Abfallbehälter liegen gelassen, als das Musikertrio mit dem Zug zum Kyffhäuser fährt. Aber eine andere Hand wird ihn an sich nehmen.

Die dritte Episode heißt »Neda«. Sie (Maral Keshavarz) kommt aus Köln, ist Filmemacherin – einst Studentin des berühmten Abbas Kiarostami in Teheran – und wird wegen ihres dunklen Teints und der schwarzen Haare beargwöhnt. Für ihren youtube-Kanal will sie etwas drehen über »Hartz im Harz«, aber bleibt mit dem Wagen liegen. Und macht eine Entdeckung. Im orangefarbenen Anzug einer Straßenkehrerin findet sie ihre frühere iranische Freundin Marjam, die es auf Umwegen über Kiew und Warschau hierher verschlug. Die Pointe hat mit dem Kino als Traumwelt zu tun.

Das Grundgefühl des Sangerhausen-Films sagt, dass in die Landschaft – sogar in die Barbarossa-Höhle – am ehesten Vertrauen zu setzen sei: in ihre Dauer, ihren Wandel, ihr Geheimnisvolles. Mit den Menschen hingegen ist selten viel los. Außer sie kommen als Erscheinung aus der Vergangenheit wie Lotte, die Urahnin von Ursula. ****

»SEHNSUCHT IN SANGERHAUSEN«, REGIE: JULIAN RADLMAIER, D 2025, 90 MIN.,

START: 27. NOVEMBER