Das darf nicht wahr sein! Wohl haben wir an dieser Stelle häufig über Frauen geschrieben, ohne die die Reihe dieser Filme unmöglich wäre: über Isabelle Huppert und Romy Schneider, Bette Davis, Mia Farrow, Gena Rowlands und Barbra Streisand, Renate Krößner und Hannelore Schroth. Aber bislang wurde keine Filmemacherin gewürdigt – das holen wir nach mit Margarethe von Trotta, deren 1981 mit dem Goldenen Löwen von Venedig ausgezeichneter Film einem politischen Klima der Bundesrepublik den Titel gegeben hat: »Die bleierne Zeit«. Das Musterwerk des Autorenfilms ist selbst ein »Geschichtszeichen« (Helmut Lethen), indem er den Deutschen Herbst 1977, das Werden der RAF und Reaktionen der Öffentlichkeit schildert.

Erzählt wird von den Schwestern Juliane und Marianne, der die Biografie von Gudrun Ensslin eingewoben ist. Da gilt, von Heinrich Heine und Thomas Mann her, das Wort vom »Leiden an Deutschland«. Die Geschichte schließt auch an Trottas ersten gemeinsamen Film als Regisseurin mit ihrem damaligen Mann Volker Schlöndorff: Heinrich Bölls »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«. Und legt die Spur für ihre folgenden Filmerzählungen etwa über Rosa Luxemburg und Hannah Arendt. Requiem, Lehrstück, Entwicklungsroman: ein Film der Kontroverse, des unglücklichen Bewusstseins, des Konflikts von Geist und Tat, Ohnmacht und Macht. Über die Gewalt der Ideen und die Ohnmacht der Taten und über die Ohnmacht der Ideen und die Gewalt der Taten.

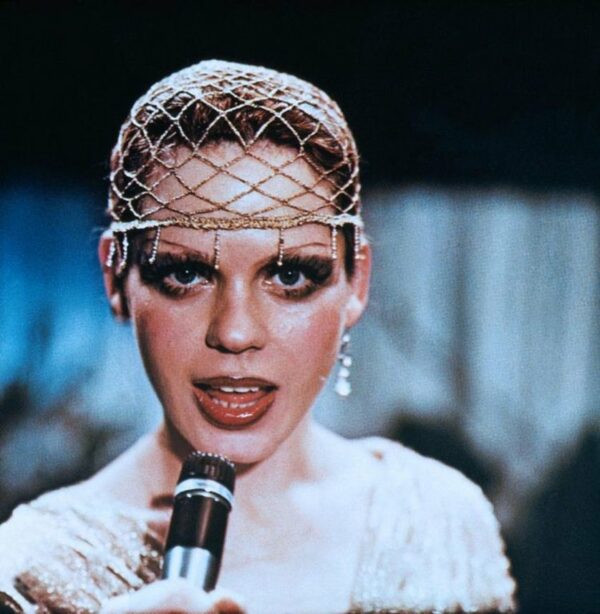

Juliane und Marianne sind Töchter in einem evangelischen Pfarrhaus, das eine Vielzahl geistiger Größen hervorgebracht hat – von Hegel und Nietzsche bis Benn; im Kino von Bergman und Haneke erscheint es als Hort der Strenge, Zucht und Ordnung. Marianne wird später das, was Juliane als Mädchen war – schwarz gekleidete Rebellin und Radikale, die nicht Rilke, sondern Celan und Sartre liest und gegen Verdrängen und Unrecht aufbegehrt, während Marianne Cello spielt und Papas braves Kind ist. Die erwachsene Juliane (Jutta Lampe) engagiert sich als streitbare Journalistin und Frauenrechtlerin. Marianne (Barbara Sukowa) aber flieht aus der Bürgerlichkeit in den Untergrund, operiert als Terroristin, wird gefasst und stirbt in der Gefängniszelle. Kompliziert. Einerseits und andererseits. These und Antithese, aber auch Synthese mit Mariannes kleinem Sohn, einem gebrannten Kind, das die Mutter im Stich lässt, das Juliane aufzieht und in dem sie einen Hoffnungsträger erkennt.

Trottas Qualität liegt in der nicht schematischen Entwicklung der weiblichen Figuren und Charaktere (die Männer sind näher am Stereotyp), dem schmerzvollen Korrespondieren von privat und politisch, der flammenden emotionalen Intensität und Empathie. Sie, Jahrgang 1942, steht auf Seiten beider Schwestern. Die Szene am Sarg mit vier Polizisten und einem Schäferhund und dem furchtbar entstellten Medusen-Gesicht der toten Marianne ist auch ein Kommentar. »Die bleierne Zeit« ist angewandte Trauerarbeit: »stark, fordernd, unerbittlich«, wie Marianne über Juliane sagt.