Ob als Stimmungsmacher oder zum Spannungsausgleich: Fußballgesänge sind essenziell für die einzigartige Atmosphäre im Stadion. Aber was macht einen guten Fangesang aus und wie wird er dramaturgisch sinnvoll eingesetzt? Ein Gespräch mit Musikwissenschaftler Joachim Thalmann über den Rhythmus des Fußballs.

kultur.west: Herr Thalmann, wenn wir über Fußball sprechen wollen, muss diese Frage direkt zu Beginn geklärt werden: Welchem Verein halten Sie die Treue?

JOACHIM THALMANN: Da ich ja in Detmold wohne, könnte man meinen, dass ich Bielefeld-Fan sei. Ich tendiere aber eher zum Ruhrgebiet, weil mir da die Art und Weise der Fan-Fultur besonders gefällt. In erster Linie bin ich aber einfach Fußball-Fan. Ich selbst bin unsportlich bis zum Abwinken, aber das ist ja die Hälfte des Stadions auf den Rängen. Mich fasziniert vor allem das Prinzip von Leistung und Ästhetik, die vermeintliche Mühelosigkeit des Spiels, hinter der doch so viel Arbeit steckt.

kultur.west: Als Musikwissenschaftler beschäftigen sie sich auch mit Kulturen. Was macht die Fankultur in Fußballstadien aus?

THALMANN: Die eigentliche »Hoch«-Kultur besteht darin, dass es keine Schranken gibt. Im Stadion stimmen die Rechtsanwälte neben den Arbeitslosen »You’ll never walk alone« an, Hauptsache ist, dass sie Dauerkartenbesitzer und schwarz-gelb gekleidet sind.

kultur.west: Mit »You’ll never walk alone« ist ja bereits ein sehr wichtiges Lied für Fußballfans genannt. Alle reißen ihre Schals in Vereinsfarben in die Luft und brüllen, was das Zeug hält.

THALMANN: Bei dem Wort »Never« sind wir auf der Tribüne bei einem Schallpegel, der einem startenden Düsenjet gleichkommt. Ein befreundeter Audiologe hat mal 120 Dezibel gemessen. Eigentlich müssten dir da die Ohren abfliegen und die Trommelfelle gehen kaputt. Aber das ist nicht möglich, weil die Leute so begeistert sind. Die Begeisterung macht einen schmerzfähig. Wenn du begeistert mitsingst, wird so viel Dopamin ausgeschüttet, dass es dem Ohr nicht schadet. Das ist völlig verrückt und zeigt: Man kann im Stadion sehr viel lernen.

kultur.West: Können Sie uns etwas über die Ursprünge des Fangesangs erzählen?

THALMANN: Alles ging 1966 los in Anfield Road in Liverpool zeitgleich mit den Beatles. Die Beatles waren ein ganz wichtiger Katalysator, weil jeder die Texte und Melodien kannte. Es hatte vorher noch nie so eine einheitliche durchs ganze Volk durchgezogene musikalische Popkultur gegeben. Bei Elvis schieden sich noch die Geister, aber die Beatles kannten sie wirklich alle. Also haben die Fans die Songs strategisch eingebracht. Immer wenn Liverpool vorne lag, haben sie angefangen zu singen, um damit das Spielgeschehen zu beeinflussen. So wird es heute auch noch gemacht. Das ist wie ein Naturgottesdienst.

kultur.west: Bis heute werden im Stadion ja viele popkulturelle Melodien mit umgedichteten Texten gesungen. Wie entstehen diese Gesänge? Sitzen da Ultras mit Hornbrillen am Schreibtisch?

THALMANN: Es ist ganz wichtig, dass man im Stadion auf seine gemeinsamen Erfahrungen zurückgreift. Wir Menschen mögen nichts, was uns komplett neu ist. Deswegen gibt es auch so viele »Pippi-Langstrumpf-Melodien«. Die Fans sitzen irgendwo in der Kneipe und dann fängt einer an, eine bekannte Melodie zu singen. Man folgt keinen ästhetischen Prinzipien, sondern es geht darum, dass die Emotionen ein Transportmittel bekommen. In den seltensten Fällen wird im Stadion komponiert, sondern es wird gebastelt. Die Fangesänge haben kaum Vorgaben und das ist das Schöne: dass die Kreativität nicht im Auftrag, sondern aus eigenem Antrieb und einer gemeinsamen Erfahrung entsteht.

kultur.west: Welche Voraussetzungen muss denn ein Lied erfüllen, um stadiontauglich zu sein?

THALMANN: Fangesänge müssen einen unveränderten Zeitwert haben, dürfen also nicht langsamer oder schneller werden. Dieses Tempo hat sehr viel mit erhöhtem Puls zu tun, die Schlagzahl der meisten Songs liegt bei 100. Die Lieder sind fast alle geradtaktig, relativ einfach ohne »melodisches Gedöns« und schwierige Tonschritte. Außerdem müssen sie möglichst schleifenfähig sein. Das heißt, man sollte am Ende des Lieds wieder von vorne anfangen wollen. Sie dürfen keine Pausen enthalten, die die Spannung abfallen lassen. Fangesänge haben übrigens auch fast alle dieselbe Tonart, nämlich die gleiche Tonlage wie gregorianische Choräle, eine Lage, in der man laut singen kann: Das ist bei Männern immer kurz oberhalb des eingestrichenen Cs.

Kultur.west: Auf den Tribünen gibt es ja häufig Vorsänger, die sogenannten »Capos«, die wie Dirigenten agieren und je nach Spielsituation die nächsten Songs anstimmen. Wie gehen sie dabei vor?

THALMANN: Eigentlich ist dieses Singen im Stadion nicht für die Erbauung da (außer die Anfangsgesänge als Vorbereitung auf das Spiel). Es ist eine psychologische Kriegsführung, eine Einheits- und Machtdemonstration. Je lauter ich singe und je einheitlicher wir singen, desto mehr sollen die Gegner unten zittern. Es ist also auch eine Aggressionslenkung. Es wird mehr gesungen, wenn die eigene Mannschaft in Führung liegt oder es spannend ist. Bei Arminia Bielefeld ist es zum Beispiel so: Wenn das Spiel mies und nichts mehr zu retten ist, fängt die Fankurve an, die VIP-Lounge zu beschimpfen. Das finde ich großartig, das heißt, die singen irgendwelche Fangesänge gegen die eigenen Funktionäre. Wenn sie gelangweilt sind, suchen sie sich quasi einen neuen Gegner.

kultur.west: Gerade wenn das Spiel etwas eintöniger wird, scheinen sich aber auch die Lieder anzupassen. Sie steuern nicht dagegen, sondern bestärken die Monotonie noch eher. Woran liegt das?

THALMANN: Fangesänge werden auch als Selbstberuhigung gesungen. Das ist vergleichbar mit Tigern im Käfig, die auf-und ablaufen. Das ist eine Spannungsabfuhr. Sie müssen irgendetwas tun, was die Situation einigermaßen erträglich macht. Auch bei Trauergottesdiensten wird zur Selbstberuhigung zum Teil ein gebetsartiger Klangteppich gesungen – und das gibt es auch im Stadion.

kultur.west: Nicht nur der Gesang, sondern auch Rhythmik bestimmt die Atmosphäre im Stadion, dafür gibt es bisweilen ja auch Trommeln auf den Tribünen. Inwiefern beeinflusst diese Rhythmik Stimmung und Spiel?

THALMANN: Man weiß, dass regelmäßig eintreffende akustische Trommelschläge das Dopamin und Serotonin steigern. Marschmusik und Rockmusik funktionieren nach diesem Prinzip, das auch Gorillas verfolgen, wenn sie sich auf die Brust trommeln. Für den Gorilla heißt das: Mir sträuben sich die Nackenhaare, ich werde größer, eindrucksvoller und mache dem Gegner Angst. Gleichmäßige Rhythmen und Schläge im Fußballstadion werden über den Solarplexus aufgenommen. Man merkt den Druck auf der Brust und das ist genau das gleiche Prinzip wie bei den Gorillas. Man fühlt sich stärker und besser.

kultur.west: Wenn eine ganze Tribüne wie aus einer Kehle singt, ist das ein berauschendes Gefühl von Gemeinschaft. Was bedeuten Fangesänge für die Gesellschaft?

THALMANN: Die Menschen machen sich im Stadion gegenseitig ihrer Übereinstimmung bewusst. Und gerade in einer disparaten Gesellschaft ist diese Gleichtaktung, die Vergewisserung, dass wir alle dasselbe wollen – nämlich, dass unser Verein gewinnt – extrem wichtig. Das gilt nicht nur für die reichen, sondern auch für die armen Leute in den Südkurven. Diese gehen aus so einem Stadionbesuch Samstagnachmittag so gestärkt hervor, dass sie eine Woche überstehen. Obwohl wir gesellschaftlich gerade ja nicht auf einer Linie liegen, ist der Fußball unbeeindruckt davon. Fußball sollte deshalb die Denker unserer Zeit viel mehr interessieren.

kultur.west: Wir haben viel über die Melodien und Rhythmen geredet. Was ist denn bei den Texten wichtig?

THALMANN: Fangesänge sind mehr als nur Schalalala. Manchmal kommt es zu einem richtig kreativen Schlagabtausch. Bei einem Länderspiel haben die österreichischen Fans den Deutschen zum Beispiel entgegengerufen: »Ihr seid ja nur ein Autolieferant.« Wenig später haben dann die Deutschlandfans gegen Schweden gesungen: »Ihr seid doch nur ein Möbellieferant.« In der Melodie von »Yellow Submarine«, der Mutter aller Schmähgesänge, die man vor allem in der Version »Zieht den Bayern die Lederhosen aus« kennt. Es wird also auch viel mit Humor und Sarkasmus gearbeitet. Natürlich leben wir in einer empfindlichen Zeit, aber wenn man empfindlich ist, kann man eigentlich nicht ins Stadion gehen. Wenn man glaubwürdig sein will, muss man auch mal voll in die Sahne greifen.

kultur.west: Haben Sie Lieblingslieder?

THALMANN: Lieblingslieder nicht, aber es gibt schon Lieder, die ich besonders humorvoll finde. Zum Beispiel bei Bayer Leverkusen: »Wir schlafen nicht in Betten, wir schlafen nicht auf Stroh, wir schlafen auf Tabletten, das ist in Bayer so.« Oder in Hannover: »Jedes Jahr ein Kind, jedes Jahr ein Kind, bis es 96 sind.« Da muss man erstmal draufkommen.

kultur.west: Mit der Europameisterschaft im Männerfußball steht nun ein internationaler Wettbewerb an. Wie unterscheidet sich die musikalische Gestaltung der Fangesänge im internationalen Vergleich?

THALMANN: Im Baltikum und in südeuropäischen Ländern wird generell auch auf der Straße viel mehr gesungen, als bei uns. Die haben also viel mehr Schalldruck. Und in Südamerika haben uns die Menschen voraus, dass sie keine Unterscheidung zwischen Tanz und Musik machen, auch in kleineren Stadien ist alles immer in Bewegung. Wir in Deutschland haben gelernt, das zu trennen. Wir sind viel zielgerichteter, wir wollen effektiv sein und dass unsere Leute gewinnen und wenn nicht, sind wir sauer und gehen angespannt nach Hause.

kultur.west: Dabei sollte unsere Stimmung durch den Fangesang doch eigentlich gehoben werden, oder?

THALMANN: Singen steigert die Immunglobuline. Wenn man viel und mit großem Spaß gesungen hat, kann man hinterher leicht bekleidet durch den Schnee laufen und bekommt garantiert keine Erkältung. Auch die Sprechchöre und Gesänge im Stadion haben diesen kathartischen Effekt, dass sie einerseits die Spannung abbauen und andererseits den Immunhaushalt positiv beeinflussen. Das ist richtig gesund!

Im Rahmen der Veranstaltung »You’ll never walk alone« beim Literaturfestival »Wege durch das Land« hält Joachim Thalmann am 12. Juli in Rietberg einen Vortrag über das Thema »Feldforschung einmal anders: Zum musikalischen Geschehen in den Südkurven«. Zu Gast ist dann auch die Trainer-Legende Ewald Lienen.

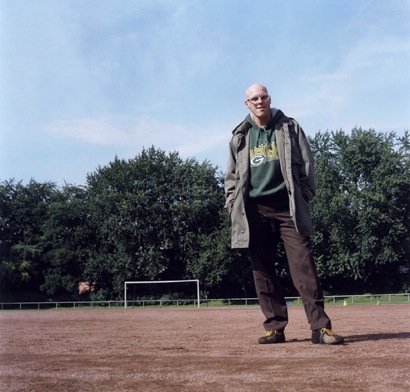

Joachim Thalmann

Von der Klassik in die Bundesliga: Prof. Dr. Joachim Thalmann ist Musikwissenschaftler, Publizist und Hochschullehrer. 1987 promovierte er mit einer Dissertation über Brahms, zuletzt war er als Honorarprofessor im Studiengang Musikvermittlung/Musikmanagement an der Hochschule für Musik in Detmold tätig. Als Journalist arbeitete er unter anderem für den WDR und das ZDF, als Musiker konzertierte er in vielen verschiedenen Formationen auf der ganzen Welt.