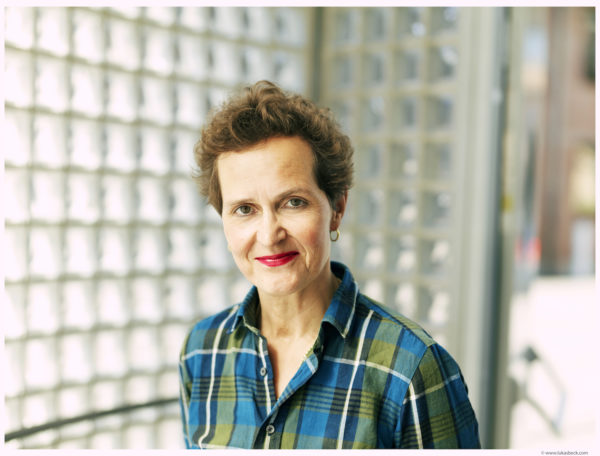

kultur.west: Frau Frey, was ging Ihnen durch den Kopf bei der ersten Begegnung mit den Industrieorten? Welche künstlerische Fantasie entwickeln Sie für die Hallen, die Tiefe, Weite, Freiraum und Leere haben, als würde in ihnen die Zeit zum Raum?

FREY: All diese Industrieorte haben einerseits etwas Zyklopisches, sind wie gigantische Persönlichkeiten. Andererseits zeigen sie in ihrer Verlassenheit und Heimatlosigkeit eine unergründliche Sensibilität und Verletzlichkeit. Die Weite dieser Räume erzeugt produktive künstlerische Fragen: Wie klingt diese oder jene Musik? Wie wirkt ein einzelner Mensch, der in der Ferne durch den Raum geht, wie eine Gruppe Tanzender, die durch eine Halle sprintet? Wie lässt sich etwa das Fehlen einer Trennung von Bühne und Publikum, wie wir sie in der Regel aus dem Theatersaal kennen, für eine spezifische räumliche Gestaltung nutzen? Wie die schiere Größe einiger Orte, um über Vereinzelung oder Versammlung zu erzählen? Oder über das Vergehen oder Stillstehen von Zeit?

kultur.west: Sie vertreten für Ihr Theater den spielerischen Impuls, auch die Gestaltung und Erzählung des Schönen gegen eine soziale oder politische Indienstnahme. Ist das für Sie auch die Perspektive für Ihre drei Jahre Ruhrtriennale nach der Positionierung Ihrer Vorgängerin und den massiven Konflikten, die sie ausgelöst hat?

FREY: Vorab: Ich kenne und schätze Stefanie Carp seit langem. Sie hat ein tolles Programm gemacht. Meine eigene Bewegung als künstlerischer Mensch, als Regisseurin soll keinerlei ‚Vorbedingungg’ für andere Kunstschaffende sein. Wen wir warum künstlerisch überzeugend und thematisch dringlich finden, diskutiere ich gemeinsam mit meinem Team. Das Wichtigste ist – und das galt auch in meiner Zeit als Intendantin des Schauspielhauses Zürich – dass kreative Prozesse frei sein können für alle, die daran teilhaben. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und lasse mich gern und intensiv beeindrucken durch das, was andere machen, sowohl in meiner angestammten Sparte Schauspiel als auch in allen anderen Künsten. Das Schöne ist ja die Komplizenschaft in den Künsten, gerade auch mit Menschen, die etwas anderes machen als man selbst. Dieses Andere, das mir Unbekannte, ist wichtig für mich.

kultur.west: Die von Gerard Mortier für das Festival etablierten Kreationen als Dialog zwischen den Künsten, Musik, Sprechtheater Tanz, Raumkunst müsste Ihnen gefallen. Reizt Sie das auch für Ihre eigenen Ruhrtriennale-Inszenierungen?

FREY: Der Dialog zwischen den Künsten ist die Essenz der Ruhrtriennale, ist die zentrale Inspiration auch für mich. Ich brauche diesen Dialog, ich verstehe ihn als Lernprozess – nicht in einem didaktischen Sinn –, sondern als stetige Weiterentwicklung von Wahrnehmung. Als ‚Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung’, wie es der Raum- und Lichtkünstler James Turrell formuliert hat. Ein Dialog etwa zwischen unterschiedlichen Kunstsparten, kulturellen oder ästhetischen Positionen erfordert zuallererst einen klaren Blick für die Möglichkeiten unterschiedlicher Wahrnehmung. Wir sollten unaufhörlich unsere Sinne dafür schärfen.

kultur.west: Sie schätzen eine »hohe Betriebstemperatur« bei der Arbeit, wie meinen Sie das?

FREY: Eine hohe Betriebstemperatur entsteht für mich durch die Erzeugung von Wärmeherden. Gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, die uns in verschiedensten Formen bedrängt, besorgt, ängstigt, ist positive Reibung zur Wärmeerzeugung essentiell. Arktische Kälte ist für das schwer bedrohte Weltklima notwendig und dringendst erhaltenswert. In der gemeinsamen künstlerischen Forschung hingegen hat sie nichts zu suchen.

kultur.west: Sind Sie eher in Phasen des Glücklich-Seins oder in denen dunklerer Stimmung produktiv?

FREY: Das Seltsame des kreativ produktiven Prozesses ist, dass es ihm egal ist, ob ich gerade heiter oder niedergeschlagen bin. Dieser Prozess besitzt eine Art von natürlicher Rücksichtslosigkeit: Persönliche Befindlichkeiten spielen keine Rolle.

kultur.west: Worüber können Sie zornig werden, eine Emotion, die Frauen, wie Sie sagen, nicht zugebilligt werde?

FREY: Über eine weit verbreitete Unfähigkeit zur radikalen Aufmerksamkeit kann ich zornig werden. Wir hören uns nicht zu, schauen nicht wirklich hin. Scheinen alles schon zu wissen und wenden uns ab, bevor wir uns einander zugewandt haben. Wir gefährden uns selbst und uns gegenseitig, wenn es nicht gelingt, mit der allumfassenden Aufmerksamkeit, wie sie ein Tier besitzt, einander gegenüber zu stehen. Erst dann können wir Mensch sein und getrost darauf verzichten, uns gegenseitig aufzufressen. Dann beginnt das Schöne, der Dialog.

Mitte August bis Ende September 2021