Admetos muss sterben. Die Götter wollen es, die leicht zu kränken sind oder Laune haben, mit den Menschenkindern zu spielen, sie zu prüfen oder wegen eines Frevels zu strafen. Doch Apollon, listig wie sonst Hermes, offeriert einen Ausweg: Falls jemand anderer für ihn freiwillig den Tod auf sich nehmen würde, ist er, der König Amet, frei. Die greisen Eltern lehnen ab. Die kurze Frist, die ihnen bleibt, ist ihnen teurer als die Spanne Leben, die der Sohn erwarten darf, der sie dafür verstößt. Nur seine Ehefrau Alkestis willigt ein und fordert von ihm als Schwur und Schuldigkeit, dass niemand ihren Platz einnehme, er ihren beiden Kindern keine Stiefmutter ins Haus bringe und sie deren Hass aussetze. Admetos stimmt zu, überzeugt, dass mit dem Schmerz ohnehin seine Lebensfreude dahin sei, und nimmt den schlechten Ruf in Kauf, der ihm fortan anhängt. Alkestis, eine Gegenschwester zur vielgeliebten Eurydike, hört am Rande des Grabes des Todes »schwarze Flügel schlagen«.

Rainer Maria Rilkes Gedicht »Alkestis« spricht von der Abkehr. Die Wiederkehr lässt es aus. Es erzählt davon, dass die Toten – und Todgeweihten – in ihrem neuen Wesen befremdet sind gegenüber den Lebenden und »dass jenes Lager, das da drinnen wartet, zur Unterwelt gehört«. Also, dass in der Liebe und durch die Vereinigung der Liebenden eine Sterbespur gezogen ist. Anders gesagt: das Absolutum. Euripides’ ursprüngliche Tragödie hingegen relativiert das Unbedingte. Auch Christoph Willibald Glucks Oper »Alceste« aus dem 18. Jahrhundert gibt ein irdisches Heils- und Glücksversprechen. Wer’s glaubt!

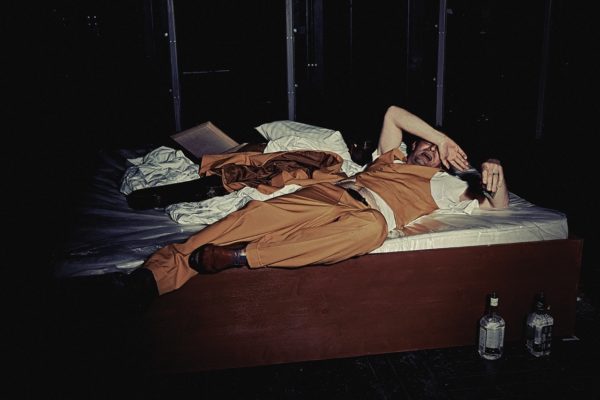

Johan Simons ist das zu hoch und heilig. Er profanisiert und gewährt Rabatt – generös mit sich und mit uns. Der thessalische Königspalast steht ambulant da als Campingplatz mit Wohnmobil, Zelt, Wäscheständer, ein paar Kästen Bier und einem bunten Haufen Gott und Mensch. Nur der spiegelnd blanke Metallsteg auf der Bühne des Schauspielhauses Bochum gibt sich zu erkennen als installatives Objekt von Johannes Schütz.

Bottleparty und Hitparaden-Songs

Die Geschichte ist ruckzuck berichtet, abgehandelt, erledigt. Schon die Tragödie macht wenig Wesen davon. Johan Simons setzt noch eins drauf, wozu die serienmäßig umgangssprachliche Übersetzung beiträgt, die nicht auf Kothurnen wandelt, sondern in Sneakers auftritt. Ebenso wenig vornehm retardierend erscheint der Gesang. Motive aus Glucks »Alceste« trägt ein vierstimmiger weiblicher »Chor« ohne opernhafte Attitüde vor, begleitet von einem Instrument. Dass der Protestant Simons dafür die himmlische Orgel wählt, ist, als würde das Göttliche herbeizitiert, um es dann ab- und auszuweisen.

Admetos und Alkestis sind bei Steven Scharf und Anne Rietmeijer ein Paar, das die Hände nicht voneinander lassen kann und sich für das ewige Adieu zurecht macht wie für eine Bottleparty. Er – langmähnig schlunzig in unerotischer Unterwäsche und kirmeshaft blinkenden Leuchtschuhen – ein antiker Liliom, dessen emotionales Treuebekenntnis sich wie aus dem Drehbuch einer Soap anhört; sie auf Stiefeletten staksend, während sie ihren Abschied scheinbar herunterrechnet zu kleinen rührenden Gesten, mit denen sie an den Kleidern ihrer Kinder nestelt. Der Tod – mit Knickebein und schiefer Maske (Lukas van der Lühe ) – pocht unerbittlich auf Recht und Vertrag und will »nicht um seine zweite Leiche gebracht« werden.

Als es ans Sterben geht, macht diese Alkestis sich ihren Reim darauf mit einer Hitparaden-Melodie. Die Griechin Vicky Leandros singt »Nein, sorg dich nicht um mich, du weißt, ich liebe das Leben« – Rietmeijer hopst und strampelt sich durch den Song, dass einem das Herz still steht. Bevor die Inszenierung die Saison in Bochum – dem »Theater des Jahres« laut Kritikerumfragen – eröffnete, war sie im Theater von Epidauros zu sehen, wo der Kontrast von Spielort und Spielweise eine quasi olympische Fallhöhe hergestellt haben dürfte. Bei Simons rutschen Drama, Elegie und Leidenspathos ins Schräge, er umkleidet sie mit Trash. Und verabreicht sie als Entertainment-Droge, die an den einsam zurückgebliebenen Admetos verpulvert wird. Liebe, Schmerz und Verlust verwandeln sich für ihn in einen Popsong über »Lonelyness, Emptyness, Hopelessness, Helplessness«.

Herakles als Rucksack-Tourist

Während Elsie de Brauw (hier in der Rolle der Amme die Statthalterin würdiger Theaterkultur) als Iokaste in Johan Simons’ »Ödipus, Herrscher« sich dem monströsen Schicksal und ihrer Opferrolle als Mutter und Ehefrau widersetzt und verweigert, sich den Tod von eigener Hand zu geben, äußert sich der Protest von Anne Rietmeijers Alkestis als rein formaler Widerstand. Thanatos murkst am Motorschaden seines Leichenwagens herum, der ordentlich Dampf ablässt, in dessen Schwaden Alkestis ins Leben zurückkehrt.

Herakles hat sie befreit, den es in das Trauerhaus geführt hat und der von Ademet, der ihm sein Unglück verschweigt, gastfreundlich aufgenommen wird. Der Zeus-Sohn und Halbgott ist bei Pierre Bokma ein alternativer Rucksack-Tourist und Späthippie-Philosoph (»Denke also sterblich. – Alles ist nichts weiter als eine einzige Katastrophe«) und darin Mann der Stunde. Aber doch auch nicht weiter ernst zu nehmen. Er kämpft Thanatos nieder und bringt Alkestis (unkenntlich) zurück. Admetos, der die Anwesenheit der schönen Fremden zunächst abwehrt, kann dann vor der geretteten – noch stummen – Alkestis sein Glück kaum fassen.

Johan Simons hat die Götter entthront, den Tod suspendiert, das Eheglück mit einer Leine voll Buntwäsche in die Mangel genommen, die Hochkultur auf Normalmaß gestutzt. Ein weiteres Projekt zum Thema Abrüstung des Sakralbaus Theater.

Vorstellungen: 11. und 28. September, 9., 16. und 25. Oktober

Schauspielhaus