Yannic Han Biao Federer schreibt in seinem neuen Roman »Für immer seh ich dich wieder« von der Totgeburt seines Kindes. Und findet in seiner autobiographischen Erzählung eine Sprache für die eigene Trauer.

Ab jetzt sei er einer dieser Menschen mit einem Datum, stellt der Erzähler fest, als seine Freundin Charlotte und er noch im Kölner Krankenhaus sind. Er werde irgendwann denken, heute hätte sein Sohn seinen dritten, vierten Geburtstag gefeiert. Doch auf Gustav Tian Mings Grab wird nur ein Datum stehen. Gestorben, bevor er leben konnte: Eine seltene Komplikation, eine vorzeitige Plazentaablösung, hat dazu geführt, dass seine Eltern ihn nach einer Not-OP tot auf die Brust gelegt bekamen. Sie können nur wenige Tage in körperlicher Nähe mit ihrem Nachwuchs verbringen, bevor sie seine Beerdigung organisieren müssen. Die Anteilnahme erstreckt sich bis nach Australien und Indonesien, wo zeitgleich zur Beisetzung Yannics Vater und Stiefmutter Gustav an einem Opfertisch gedenken. Mitten in ihrer Trauer müssen sich die Eltern zudem um Mutterschutz und Vaterschaftsanerkennung kümmern. Die Verwaltungsabläufe kommen dabei an ihre Grenzen.

In langen, mal atemlosen und zugleich prägnanten Sätzen reihen sich die Szenen aneinander und zeugen von Verlust und Fürsorge füreinander. Yannic Han Biao Federer ist etablierter Autor, als ihm diese Katastrophe widerfährt. Er hat Preise und Stipendien bekommen, ist Mitglied des PEN Berlin und der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. »Für immer seh ich dich wieder« wird sein drittes Buch werden. Vor diesem Hintergrund, so schreibt er, bemerkt er noch im Krankenhaus seine literarische Stimme: Unwillkürlich überlegt er, wie er die Geschichte erzählen würde. Er hadert, doch Charlotte bekräftigt, wie schön es wäre, über Gustav zu schreiben. Der Roman besticht durch Unmittelbarkeit: Die Szenen im Krankenhaus, die Berührungen von Eltern und Kind, die Emotionen und Ängste, all das ist hautnah zu lesen. Und wenn Charlotte sagt, dass sie nicht sterben will, und Yannic Gelassenheit mimt, obwohl ihm mulmig ist, geht das unter die Haut. Auch Direktnachrichten von Verwandten und Freund*innen, immer wieder in die Erzählung integriert, lassen ungefiltert Schock und Anteilnahme spüren. Intimität und Nähe sind große Stärken des Romans.

Niederschmetternd schön

An manchen Stellen tritt der Autor aus der Rolle des Erzählers heraus und berichtet vom Überarbeiten und Begreifen, was er eigentlich erzählen kann. Zu einem Literaturprojekt rund um Liebe und Ökonomie etwa fällt ihm nun ein: Kinderreihengräber sind billiger durch kürzere Laufzeiten, aber danach gibt es keinen Anspruch auf Verlängerung des Grabs. Was wollen sie für ihren Sohn und aus welchen Beweggründen entscheiden andere? Diese Passagen unterstreichen die Gleichzeitigkeit von unverarbeiteten Emotionen und einem Weitermachen und Abstrahieren, das einsetzt, aber Zeit braucht. Schritt für Schritt nähern sich die Eltern einer Zukunft, in der sie wieder im Beruf und im sozialen Miteinander außerhalb des engsten Kreises funktionieren. Trauernde Menschen aber, das ist eine Botschaft dieses berührenden Buchs, gehören genauso zur Öffentlichkeit wie alle anderen. Deswegen ist diese Trauer für sich stehend erzählt – nicht nur als Momentum oder Ausgangspunkt für eine ganz andere Geschichte. »Für immer seh ich dich wieder« ist kein aufbauendes Buch (»niederschmetternd« nennt es Charlotte), es ist tieftraurig und lässt Verletzlichkeit zu. Genau darin liegt seine Schönheit.

15. Mai, Literaturhaus Köln

28. Mai, Haus der Bildung Bonn

10. Juli, Sprachraum Köln

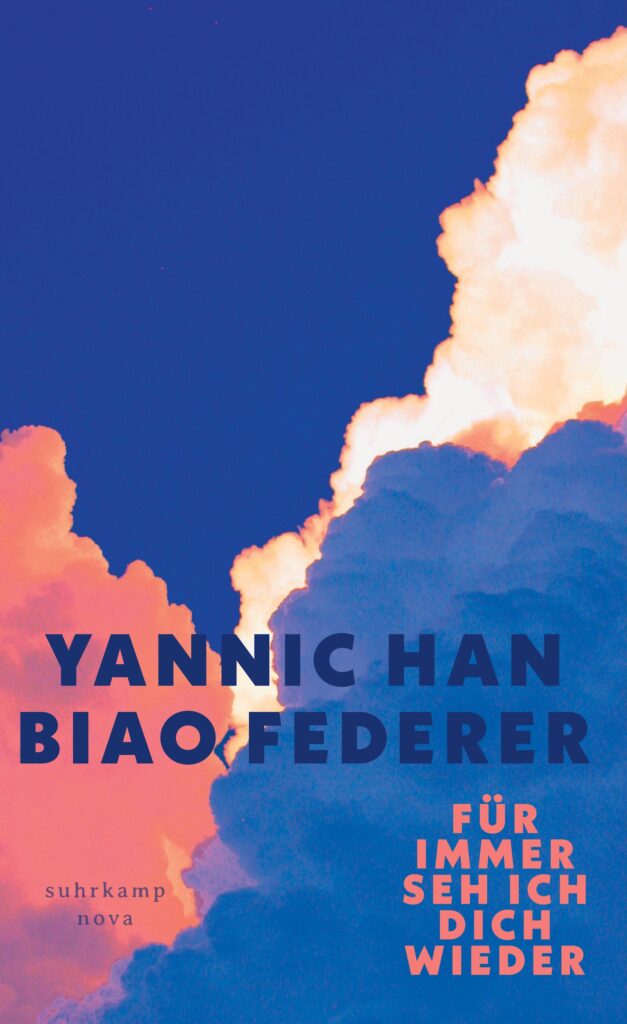

Yannic Han Biao Federer: Für immer seh ich dich wieder, Suhrkamp nova, 185 Seiten,

20 Euro