»Wie wollen wir morgen leben?« steht als Frage über der zweiten Ausgabe der Ruhrtriennale. Ein Blick auf die eingeladenen Künstler*innen und Produktionen mit dem Intendanten Ivo Van Hove.

Es ist schon fast das Ende unseres Gesprächs, da erzählt Ivo Van Hove von seinen Anfängen. Gerade hat der Intendant begeistert von den Plänen fürs Festivalzentrum »Wunderland« gesprochen, das auch im zweiten Festivaljahr nicht nur Essen und Trinken bieten wird, sondern reichlich Programm von Workshops für Menschen ab drei Jahren bis zu Konzerten und Partys an den Frei- bis Sonntagen. Da berichtet er von seiner eigenen prägenden Kunsterfahrung als Kind. Es war der Disney-Zeichentrickfilm »Bambi«, der ihn zum Weinen gebracht hat. Und dazu, über die Kunst als Phänomen nachzudenken. »Das war doch alles artifiziell. Eigentlich interessierte ich mich wenig für Tiere und dann waren die auch noch gezeichnet. Und dennoch war ich total gerührt«, erinnert sich Van Hove. Mit »Bambi« habe er entdeckt, dass Kunst nie Realität, sondern immer eine Umsetzung von Realität ist. Dass die Kunst so viel Freiheit schenke, Geschichten zu erzählen. Und dann gehe es eben darum, was man erzählt und wie.

Die Realität heute ist eine konfliktreiche, sagt Ivo Van Hove. Entsprechend beschäftigen sich die Künstler*innen der Ruhrtriennale mit den großen Themen unserer Zeit wie Identitätspolitik, Krieg, Gewalt und unserem Verhältnis zur Natur. Kunst könne kaum tagespolitisch reagieren, sagt der Ruhrtriennale-Intendant. Und Kunst habe auch nicht die Aufgabe, die bestehenden Konflikte zu lösen. Aber sie könne einen Blick hinter den Spiegel liefern, hinter einen zerschlagenen Spiegel, »denn von der anderen Seite dieses Spiegels blickt uns die Wahrheit ins Auge«, zitiert Van Hove hier den Dramatiker Harold Pinter aus dessen Nobelpreisrede.

Unter der Frage »Wie wollen wir morgen leben?« haben er und sein Team internationale Künstler*innen eingeladen, die sich in ihren Arbeiten mit eben diesen universellen Themen auseinandersetzen. »Verbundenheit ist so wichtig wie noch nie, in einer Welt voller feindseliger Spannungen. Diese Konflikte sind Teil unseres Lebens, und natürlich beschäftigen wir uns bei der Ruhrtriennale mit der Frage, wie wir diese sich immer schneller verändernde Welt durch Theater, Tanz, Musiktheater, Konzerte und Installationen verstehen und gestalten können«, sagt Van Hove. Auch in seiner eigenen Arbeit spiele das Politische immer eine Rolle. Aber wenn er von »politischem Theater« spricht, dann meint der Regisseur und Intendant diesen Begriff immer eher allgemein, er leitet ihn von der griechischen »Polis« ab, dem griechischen Stadtstaat, der immer eine Gemeinschaft von Menschen meint. »Das Theater handelt von Menschen«, sagt er. Und die Menschen, die seien die Polis, nicht die politischen Strukturen.

Als Regisseur kann Ivo Van Hove auf ein vielschichtiges Werk zurückblicken – er inszeniert die antiken Dramatiker und Shakespeare, bearbeitet Filmstoffe und Opern, auch Musicals wie »Jesus Christ Superstar« oder «West Side Story«. Auch letztere behandelten wichtige Themen, sagt Van Hove, aber vermittelt auf sehr zugängliche Art. Und immer gehe es in seinen Arbeiten um Machtstrukturen, um das Leben in Gemeinschaft.

Experimentell, aber zugänglich

Fragt man ihn nach seinen Favoriten der diesjährigen Ruhrtriennale-Ausgabe, dann windet sich Ivo Van Hove kurz. »Das sind alles meine Kinder«, sagt er so wertschätzend wie glaubwürdig. Dann nennt er doch zwei Namen, erzählt von FC Bergman, dem »fabelhaften Theaterkollektiv aus Belgien«, das er schon lange kenne, mit denen er schon zusammengearbeitet und die er früher an der Schauspielschule sogar schon unterrichtet habe. Sie erfänden sich immer wieder neu. »Guernica Guernica« behandle das Thema Krieg und die Gewalt, die immer mehr als legitimes Mittel angesehen werden, um eigene Interessen durchzusetzen. »FC Bergman waren noch nie so politisch in ihren Arbeiten wie jetzt», sagt Van Hove. Politisch aber eben in seinem Verständnis von »Polis« – Menschen- und Verhältnisbeobachtung auf kühne, experimentelle Art. Auch Łukasz Twarkowskis Theater sei experimentell, aber ebenso leicht zugänglich. Der Entwickler von Multimedia-Performances beschäftigt sich für die Ruhrtriennale mit Alan Turing, dem »Gottvater der künstlichen Intelligenz«, wie Van Hove ihn bezeichnet.

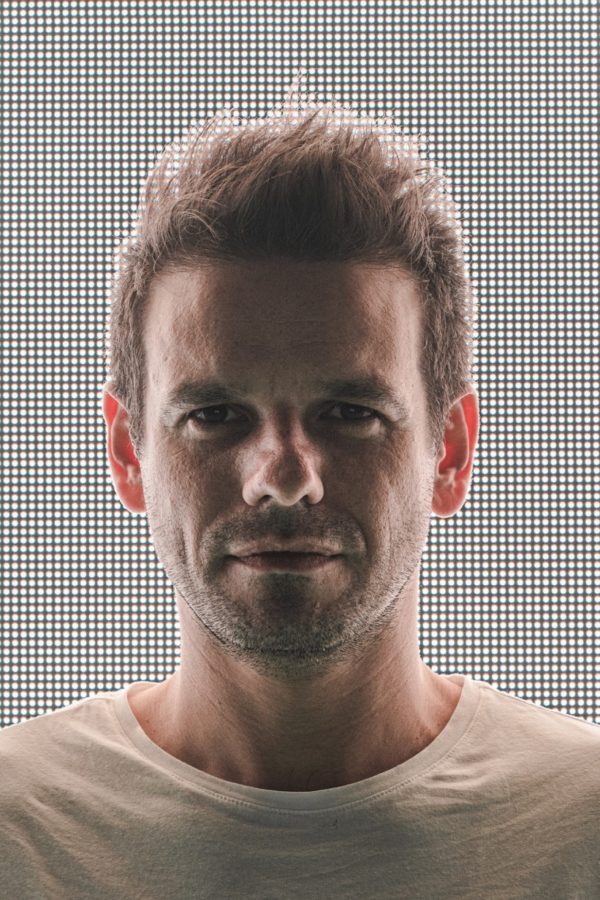

Und dann inszeniert der Ruhrtriennale-Intendant auch wieder selbst. Für seine große Eröffnungsproduktion »I Did It My Way« besetzt er Lars Eidinger und Larissa Sirah Herden (Lary). Inspiriert wurde er durch die Musik von Frank Sinatra und Nina Simone. Eigentlich sei er nie ein großer Fan des amerikanischen Sängers Sinatra gewesen, gibt Van Hove zu. Bis er dessen Album »Watertown« (1970) gehört habe. Ein kleines, sehr intimes Album, das bislang wenig Aufmerksamkeit erfahren habe. Es erzähle die Geschichte zweier Menschen, die den amerikanischen Traum leben: Mann, Frau, Haus, zwei Kinder. Bis die Frau Haus und Familie verlässt und der Mann zurückbleibt, stagnierend im emotionalen Chaos. Van Hove erzählt die Geschichte weiter, nicht nur aus Sicht des hadernden Mannes, sondern vor allem aus Sicht der Veränderung suchenden Frau, die bei ihm eine Schwarze Frau ist, eine, die sich weiterentwickelt zur Aktivistin. »Im Mikrokosmos Familie gibt es auch hier eine Geschichte über die Polis«, erklärt Van Hove. »Wie gehen wir mit Veränderungen, mit gesellschaftlichen Entwicklungen um?«

Nach dem großen Erfolg von »I Want Absolute Beauty« mit Sandra Hüller und der Musik von PJ Harvey führt Ivo Van Hove sein neues Musiktheaterkonzept fort, das er für die Ruhrtriennale entworfen hat und inszeniert wieder ein Konzeptalbum – ein Album, das schon eine Geschichte erzählt, wenn man die Musik hört. Solche Konzeptalben seien wie für die Musiktheaterbühne gemacht, sagt Van Hove. Man müsse nicht viele Worte dazu erfinden. In »I Did It My Way« werde nur ein einziges Wort gesprochen auf der Bühne. Aber das will Ivo Van Hove noch nicht verraten.

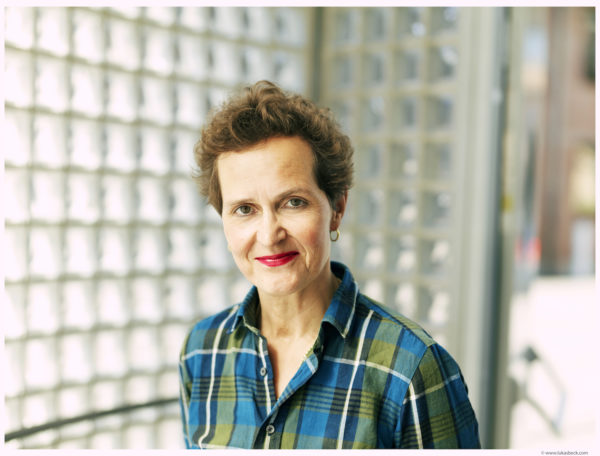

Zur Person

Ivo Van Hove, geboren 1958 in belgischen Heist-op-den-Berg, begann 1981 seine Karriere. Er war unter anderem Künstlerischer Direktor der Toneelgroep Amsterdam (heute: International Theater Amsterdam) und auch des Holland Festival. In mehr als vier Jahrzehnten entstand eine gewaltige Zahl an Inszenierungen für das Sprech- und Musiktheater, darunter in London, Madrid, Paris und New York, in Berlin, Hamburg und München ebenso für Festivals wie Avignon, Edinburgh und Wien. Seit 1980 ist der Bühnenbildner Jan Versweyveld sein Lebenspartner.

»I DID IT MY WAY«, URAUFFÜHRUNG

21. BIS 24., 26. BIS 28., 30. UND 31. AUGUST

JAHRHUNDERTHALLE BOCHUM