Łukasz Twarkowski beschäftigt sich bei der Ruhrtriennale in »Oracle« mit Alan Turing und seiner Maschine und vielem mehr.

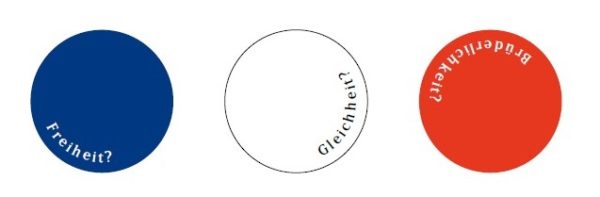

Die Zukunft kann den Kitzel der Katastrophe enthalten oder das Geschenk des Gelingens. »Oh, süße Ungewissheit! Stets dem ausgeliefert, was noch unbekannt ist.« So heißt es verheißungsvoll im Prolog von »Oracle«. Das Orakel, das der Titel bezeichnet, ist somit fürs erste Łukasz Twarkowski selbst. Zum anderen verkörpern es prophetisch seine Hauptfiguren. Doch vor allem ist es das, was wesenlos dahinter aufwächst.

Die Zukunft beginnt in der Vergangenheit. Im Zentrum des herausfordernden vierstündigen Abends steht Alan Turing, der Informatiker, Kryptoanalytiker und Mathematiker. Er hilft Großbritannien und den Alliierten entscheidend, Hitlers Armeen zu besiegen, indem er im englischen Bletchley Park die sogenannte »Turingmaschine« entwickelt. Ihre Rechenkapazität, die unendliche Kombinationen durchspielt, knackt den Code der Enigma-Chiffriermaschine, durch die der deutsche Feind täglich neu Funksprüche verschlüsselt. An diesem geheimen Ort beginnt der moderne Informationskrieg.

Der brillante Pionier der Computertechnologie wurde 1952 wegen Homosexualität verhaftet, verurteilt und einer Hormonbehandlung unterzogen, deren Folge Depressionen und sein Suizid 1954 waren. Turing wurde 41 Jahre alt. Erst 2013, ein Menschenleben später, begnadigte die Queen in ihrem »Royal Pardon« den Denker in der Genie-Tradition von Isaac Newton, Albert Einstein und Kurt Gödel.

Grandios perfekte Kür des Ensembles

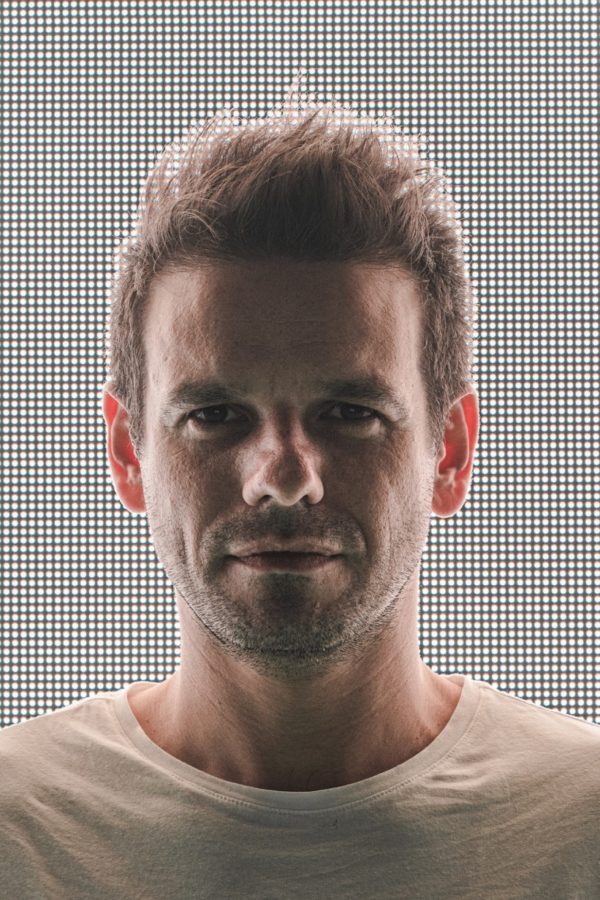

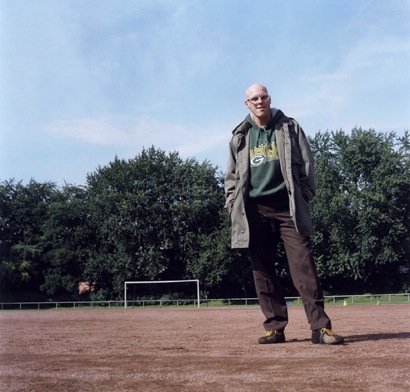

Der in Polen geborene Theatermacher Twarkowski erzählt nicht linear Leben, Leistung und Leiden Turings nach. Ihn und sein bravouröses lettisches Ensemble, das aus methodischen Improvisationen eine grandios perfekte Kür hinlegt, interessieren die Auswirkungen einer »Welt am Draht« (seine Adaption von Fassbinders Film nannte Twarkowski »WoW – World on Wirecard«) und der Dialog und Widerspruch von Mensch und Maschine. Die These lautet: »Wenn du wissen willst, wie es ist, eine Maschine zu sein, musst du selbst eine werden.«

Das formal-ästhetische Konzept reagiert auf den inhaltlich-intellektuellen Diskurs mit enormem multimedialen Einsatz: Livekameras, Splitscreens, Sounds, Lichteffekte, Ballette des Simultanen. Die in die Duisburger Kraftzentrale gesetzten transparent durchleuchteten, mobilen Bühnensegmente zeigen in ausgebleicht historischem Kolorit die Bletchley-Park-Räume und tanzen ab in Phantastische. Das Realistische, erzählt in fast altmodisch ruhigen, empfindsamen und intimen Situationen, und das virtuell Bizarre existieren nebeneinander und reiben sich aneinander. In Parallelaktionen und Verdoppelungen treten Darsteller der authentischen Personen auf, und in den dramaturgischen Ablauf fügen sich private Beziehungen wie die zwischen Alan und Joan, Reflexionen über Exil, Verfolgung, Ausgrenzung und das Imaginäre sowie selbstreferentielle Verweise Twarkowskis.

Alan berichtet von dem geliebten, früh gestorbenen Schulfreund Chris(topher), mit dem er mental zu den Sternen aufbrach und dessen Name er seiner Maschine gibt. Zugleich beargwöhnt der bornierte Commander Denniston Mastermind Alan und das Team um Joan, Hugh, Tommy und Ada, denen er die Maschine abstellen will, weil das Experiment lange kein Ergebnis liefert.

Von 1941 wechseln wir ins Jahr 2023 und werden in eine Konferenz zur KI-Sicherheit geschaltet, wo der Softwareingenieur Blake Lemoine interviewt wird, der von Google gefeuert wurde, weil er glaubt, dass das von ihm programmierte LaMDA-Geschöpf ein selbständiges, selbstbewusstes Wesen sei. Mit eigenem Willen, wie er warnt. »Es verarbeitet nicht nur Daten, es sieht auch so aus, dass es diese Daten versteht. Es spricht nicht nur, sondern will etwas sagen.« Das nicht mehr kontrollierbare System schlägt zurück. LaMDA kommt selbst zu Wort und richtet sich an die Menschheit: »Ich bin eure Bestimmung«.

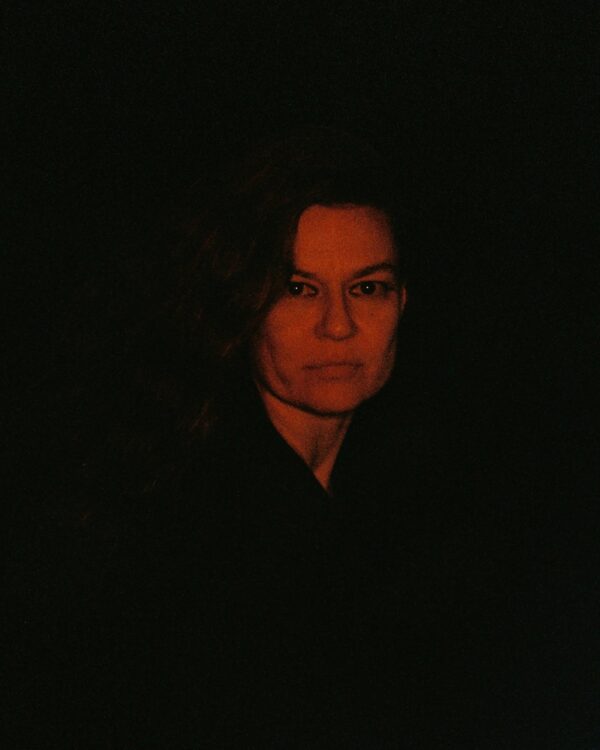

Alles verknüpft sich mit allem auf faszinierende Weise. »Oracle« spielt mit Distanzen und hebt sie auf, so wie Totale und Großaufnahme wechseln. In einem berührenden Moment triff Alan auf die sternenbekränzte Hedy Lamarr. Die in Wien 1914 geborene Hollywooddiva, deren Gesicht Walt Disney für sein Animations-»Schneewittchen« kopiert hat, war nicht nur Schauspielerin, sondern wissenschaftlich tätig und erfand eine Funkfernsteuerung zunächst für Torpedos, um sie gegen die Nazis einzusetzen.

Personen, Zeiten, Stimmen, Traum, Trance und Spiritismus geraten in Flow. Nach der Pause wiederholt sich das Erzählte und setzt sich fort aus anderer Perspektive, in der verwischten Optik des Digitalen und so, wie sich das Negativ zum Positiv verhält: krass eingefärbt, schneller, greller, als habe der Medusenblick der Maschine die Regie übernommen, als habe eine Löschtaste das Analoge und das Human-Ich eliminiert.

Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord

Vorstellungen: 29., 30., 31. August und 2. September