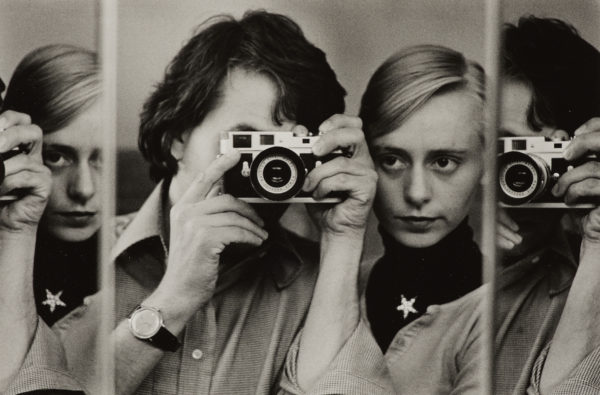

Der kleine Pseudo-Schwitters steht noch auf dem Sockel im Studio. Bernhard Blume hatte die Kleinplastik aus weißen Einzelteilen flugs zusammengebastelt. Am Morgen wurde das Imitat abgelichtet, und mittags hat Anna Blume das fotografische Resultat bereits auf dem Monitor. Die Oberfläche des provisorischen Kunststücks wird digital geglättet, dann bringt die Künstlerin das Bild der vermeintlichen Schwitters-Skulptur gekonnt in Kontakt zu einem Selbstporträt aus älterer Produktion.

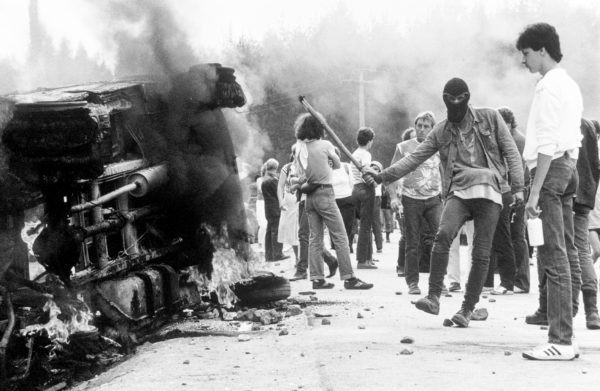

Immer wieder sind es ironische Fotoarbeiten, in denen Bernhard und Anna Blume, ähnlich wie einst die Dada-Meister, bürgerliche oder künstlerische Ideale attackieren. Mal gehen die Personen in den Bildern schräge Beziehungen zu bekannten künstlerischen Formfindungen ein. Ein andermal sieht man die Ordnung der Dinge zerbrechen, wenn auf den schwarzweißen Riesenfotos Möbel durcheinander purzeln, wenn Tassen und Vasen ein Eigenleben entwickeln, Tellertürme einstürzen oder Kartoffeln die Hausfrau umschwärmen wie die Bienen den Imker.

Gemeinschaftsproduktionen aus dem Hause Blume

»Die Kamera nehmen wir abwechselnd in die Hand, am Computer sitzt Anna aber fast immer allein – sie kann das einfach besser«, sagt Bernhard Blume. Ein eingespieltes Team. »Es ist wie beim Film, da arbeiten ja auch viele Leute zusammen.« Die Crew besteht hier allerdings nur aus zwei Menschen: Die beiden Künstler machen alles selbst. Sie bauen die Requisiten und richten den Schauplatz her. Sie agieren vor der Kamera, drücken auf den Auslöser, manipulieren, drucken aus, kaschieren und arrangieren die Ausstellungen persönlich. So auch die große Überblicksschau jetzt im Dortmunder Museum am Ostwall, wo Beispiele aus allen Schaffensphasen versammelt sind. Schon in den 70ern kooperierten die beiden Bildkünstler gelegentlich. Mitte der 80er Jahre entstanden dann erste offizielle Gemeinschaftsproduktionen aus dem Hause Blume.

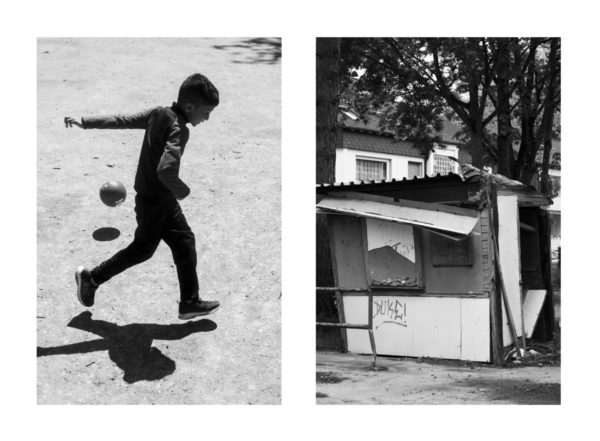

In einer ehemaligen Fabrik im Kölner In- und Arbeiter-Stadtteil Ehrenfeld teilen sie Wohnung, Studio, Atelier. Man entdeckt die Hausnummer zehn in der schmalen Gutenbergstraße nicht auf Anhieb, erst beim zweiten Anlauf führt der Weg durch die wenig repräsentative Einfahrt zum Hinterhaus. Über Jahrzehnte haben die beiden mit viel Energie in Eigenregie auf-, um- und angebaut. Denn als sie 1978 mit ihren Zwillingstöchtern hierher kamen, war das Gebäude nicht viel mehr als eine Ruine.

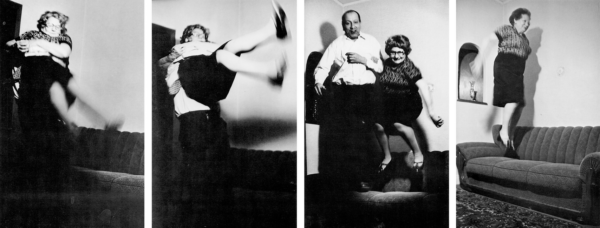

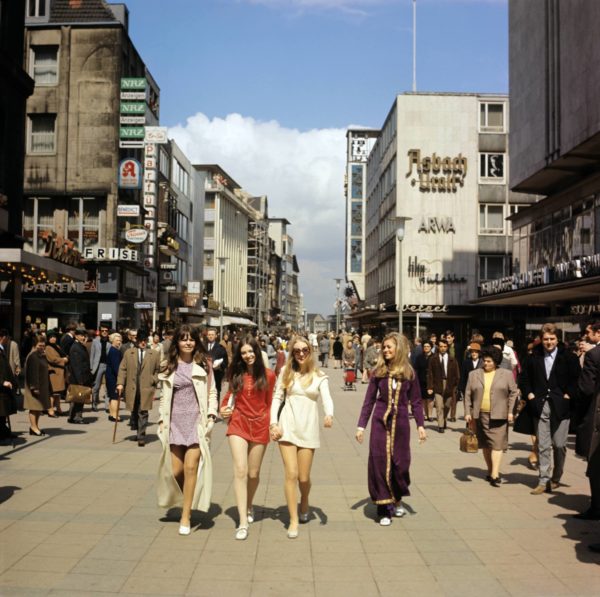

Ihr Geld verdienten die Blumes damals als Lehrer, von der Kunst konnten sie nicht leben. Und tun es bis heute nicht, wie Bernhard Blume behauptet: »Alles, was wir verdienen, wird in neue Projekte investiert.« Die Künstler, beide 69 Jahre alt, sehen sich als Überbleibsel der »alten Pionierzeit«. »Wir ragen ja sozusagen aus der Vergangenheit in die kommerzialisierte Gegenwart«, scherzt Bernhard Blume. Tatsächlich scheint ihr Schaffen von Anfang an kaum auf Verkäuflichkeit angelegt. Eine wichtige Wurzel findet es in der Aktionskunst der 60er Jahre. Bernhard und Anna studierten gemeinsam an der Düsseldorfer Akademie, als Joseph Beuys dort lehrte und mit ersten Aktionen Furore machte. Anders als der Verfechter des neuen Kunstbegriffs inszenierten die Blumes ihre Vorstellungen allerdings nicht vor Publikum, sondern immer nur für die Kamera. Ein Weihnachtsbesuch bei Bernhards Mutter in Dortmund-Kley wurde vor rund 30 Jahren zum Anlass der psychoanalytisch inspirierten Fotoperformance »Ödipale Komplikationen?«. Übermütig sieht man da etwa die Mama mit dem Sohn auf dem Sofa herumhopsen. Feministinnen hätten sich damals sehr aufgeregt, dass er eine alte Frau missbraucht habe, amüsiert sich der Künstler. »Die wussten nicht, dass es meine Mutter war, dass uns die Hüpferei viel Spaß gemacht hat und dass damit eine Art Metapher von Befreiung gemeint war.«

»Provokativer Dilettantismus«

Fototechnisch gesehen scheinen diese Bilder ziemlich unprofessionell zu sein. Die Szene ist schlecht ausgeleuchtet, alles unscharf, der Ausschnitt willkürlich gewählt. Als bewusst »schluderigen Umgang« mit dem Medium, als »provokativen Dilettantismus« beschreibt es Bernhard Blume und pocht dabei immer wieder auf die Nähe zur Malerei, sie ist ihm sehr wichtig. Er selbst hatte vor dem Studium eine Lehre zum Kinomaler hinter sich gebracht. An der Kunstakademie besuchten dann beide Malereiklassen. Die Kamera-und Objektdrehungen, die kalkulierten Unschärfen, die Unter- und Überbelichtungen – all das seien gestalterische Freiheiten, die sich aus der Malerei herleiteten.

Nur ausnahmsweise einmal ist das Paar dem bunten Polaroid verfallen. Ansonsten vermeiden die Blumes den »kleinen Fotofetischismus« und ziehen das malerische Monumentalformat vor. Beim Schwarzweiß bleiben sie, weil es die Vorgänge verallgemeinere und vom Detail-Illusionismus der Fotografie abstrahiere. Zwar sind in den letzten rund 30 Jahren neben einigen Zeichnungen fast ausschließlich Fotofolgen entstanden, doch als Fotografen fühlen sich die beiden ganz und gar nicht. Sie sehen sich als Bildkünstler – und als Ironiker »durch und durch«. In allen Phasen.

Nach den wilden Anfängen mit Bernhards Mutter treten die Künstler in ihren Koproduktionen fast immer persönlich als Protagonisten auf und wirken dabei mental meist relativ abgedreht, ekstatisch, erschrocken, deformiert oder einfach nur blöd. Zunächst wählen sie angestrengt spießige Garderobe. Er trägt das kleinkarierte Sakko, sie ein großgeblümtes Damenkleid, mindestens eine Nummer zu eng.

Aufstand der Dinge

Die spießige Hausfrau par excellence. Im »Trauten Heim« gerät deren heile Welt aus den Fugen. Die 1986 fotografierte Sequenz zeigt, wie das feinsäuberlich gestapelte Geschirr am Boden zerspringt. Der Küchenstuhl, »Thron der Matrone«, wirft die Hausherrin einfach ab. Jener von spiritistischen Fotografien aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts inspirierte »Aufstand der Dinge« kommt nicht von ungefähr: Das in diesem Fall vor allem feministisch motivierte Künstlerpaar interpretiert das unerklärliche Geschehen »als Ausdruck einer unbewussten Aggression der frustrierten Hausfrauenseele.« Am Ende bricht die Frau, komplett kopfstehend, in hemmungsloses Lachen aus.

Anna und Bernhard Blume griffen immer wieder gerne solche Alltagsthemen auf. Nicht beißend kritisierend, sondern eher spöttisch kommentierend gehen sie die Sache an. Der Künstler trifft den Unterton recht gut, wenn er von einem »ironisch didaktischen Habitus« spricht, der die ganze Arbeit durchziehe. Er ist fast immer spürbar. Auch wenn die Akteure ihre vier Wände verlassen und sich zur sonntäglichen Erholung in den deutschen Wald begeben: In der Fotofolge »Waldeslust« sieht man die biederen Prototypen freundlich lächelnd zwischen von saurem Regen total lädiertem Baumbestand.

An die Stelle naiver Ignoranz tritt etwas später haltlose Verzweiflung. »Im Wald – Metaphysik ist Männersache III« heißt die dunkelbedrohliche Serie von 1991: Statt abgestorbener Zweige nun massive Stämme, die sich kreuz und quer durchs Bild schieben und gelegentlich auch den Hauptpersonen gefährlich werden. Alles scheint zu kippen, der Mensch stürzt ins Bodenlose.

Nicht zum ersten Mal fragt man sich nach dem Unfallrisiko für den Darsteller, der hängt, schleudert, kopfüber oder rückwärts von Stühlen oder Bäumen fällt. Aber hinter vielen der gefährlichen Arrangements stecken ausgefeilte Apparaturen – Zugseile, Halteriemen. »Das macht Anna«, erklärt Bernhard Blume. »Sie ist die Technikerin, ich bin der Gucker.« Auch das ungeheuerliche Kartoffelchaos im 1985 fotografierten »Küchenkoller« wäre ohne ihr Know-how kaum zustande gekommen. Hier sorgten dünne, durchsichtige Fäden dafür, dass die Knollen koordiniert durchs Bild flogen.

In Trainingsjacke, Sweatshirt, Jeans

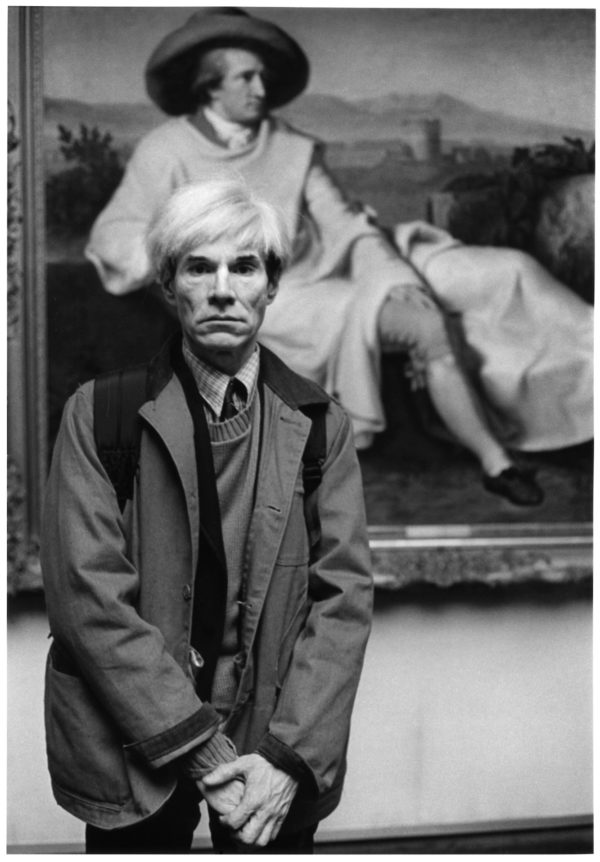

Die jüngeren Produktionen des Künstlerpaars scheinen in der Inszenierung weniger kompliziert. Die Blumes haben die analoge längst gegen eine digitale Kamera getauscht. Viel einfacher sind nun nachträgliche Manipulationen. Neu ist auch das Outfit: Die lächerliche kleinbürgerliche Maskerade hat ausgedient. Schlicht in Trainingsjacke, Sweatshirt und Jeans posiert das komödiantische Duo für die aktuelle Werkgruppe »Abstrakte Kunst«, in der es um die Auseinandersetzung mit Inkunabeln der Moderne geht.

Zur Anschauung haben Anna und Bernhard Blume mit einigem Umstand ihre dreiteilige »Hommage à Mondrian« an die Wand gepinnt. Das erste Foto zeigt weiße Vierkanthölzer lose auf einem Haufen liegend. Im zweiten und dritten haben die Einzelteile zur abstrakten Komposition à la Mondrian zusammengefunden und dem männlichen Akteur übel zugesetzt. Seine Schädeldecke scheint geradlinig abgeschnitten, die Gesichtszüge sind durch digitale Manipulation extrem verzerrt – als wäre dem Ärmsten das ungegenständliche Ordnungssystem geradewegs durchs Gesicht gelaufen. Derweil der weibliche Part, dümmlich dreinschauend, triumphiert.

Die Sequenz ist bereit zur Reise nach Paris, wo die Blumes sie in einer Galerie präsentieren werden. Eine weitere Ausstellung steht nächstes Jahr im Züricher »Haus Konstruktiv« an. Doch zuvor ist die Schau im Dortmunder Museum am Ostwall dran. »Unsere Herkunftsheimat«, bemerkt Bernhard Blume. »Da sitzen auch noch die ganzen Verwandten.«

Anna wurde 1937 im nahen Bork geboren, Bernhard Blume im gleichen Jahr in Dortmund selbst, wo die beiden schon als Fünfzehnjährige einander begegneten – bei einem Malkurs der Volkshochschule. An der Düsseldorfer Akademie trafen sie sich dann Jahre später wieder. Nach dem Studium heirateten sie 1966 und gingen nach Köln.

Als »lebenslänglichen Fotoroman« haben die Künstler ihr gemeinsames Werk einmal beschrieben. »Wir hätten uns ja durchaus auch einmal trennen können, haben wir aber nicht«, meint Bernhard Blume dazu. »Und so kann man sagen, dass er durchaus im Gange ist, unser Fotoroman.«

»Anna und Bernhard Blume. de-konstuktiv. Bilder aus dem wirklichen Leben«. Museum am Ostwall, Dortmund, bis 11. Februar 2007. Tel.: 0231/50-2 32 47. www.museendortmund.de/museumamostwall