Tobias Zielony kennt sich hier aus. »Haus der Jugend« hat er die Ausstellung genannt, die das Von der Heydt-Museum ihm in der Kunsthalle ausrichtet – nicht zuletzt als Reminiszenz an die Jahre, die der 1973 in Wuppertal geborene Fotograf in seiner Heimatstadt verbracht hat. Denn neben der Kunsthalle des Museums beherbergt das Gebäude auch den Club »Haus der Jugend«, dessen Konzerte der heute in Berlin lebende Künstler früher besucht hatte. Bekannt geworden ist

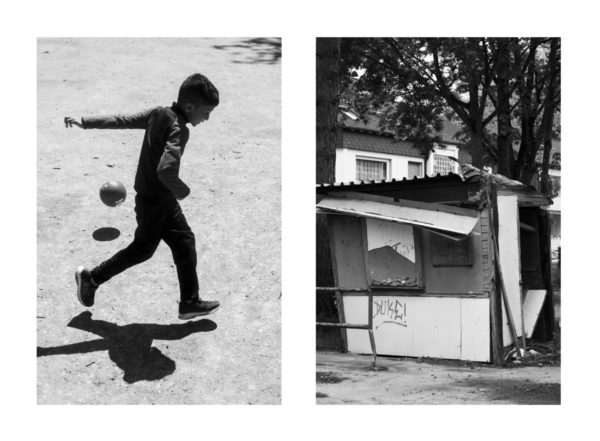

Zielony mit Bildern aus den von der Globalisierung links liegen gelassenen internationalen Zentren der Beschäftigungslosigkeit. In tristen Vorstadtsiedlungen und heruntergekommenen Städten begleitete er seine Protagonisten dabei, wie sie darauf warten, dass das Leben losgeht. Vor zwei Jahren bespielte Zielony zusammen mit Jasmina Metwaly, Philip Rizk, Olaf Nicolai und Hito Steyerl den deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig. »Haus der Jugend« zeigt neben ganz frühen Arbeiten Zielonys die neue Serie »Maskirovka«. Entstanden ist sie zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 in der Ukraine.

k.west: Ihre neue Arbeit, die im Rahmen der Ausstellung zum ersten Mal zu sehen ist, heißt »Maskirovka«. Wie kam es dazu?

ZIELONY: Letzten Sommer war ich auf der Suche nach einem Thema für ein neues Projekt. Ich bin durch Europa gefahren und habe mich gefragt, wo sich die vielen Krisen, die aktuell stattfinden, manifestieren. Zunächst hatte ich an Griechenland gedacht. Durch Zufall habe ich dann eine Frau aus der Ukraine in Dortmund kennengelernt, die Teil der Techno- und LGBT (steht für: Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender)-Community in Kiew ist. Kurz darauf bin ich in die Ukraine gefahren und habe sie besucht. Sie hat mir geholfen, die Leute kennenzulernen und die Underground-Orte zu entdecken. Von da an war es sehr einfach. Wörtlich übersetzt bedeutet Maskirovka soviel wie »kleine Maskerade«.

k.west: Gab es so etwas wie eine Arbeitshypothese: die Partyszene als Parallelwelt in einem Land, das sich im Krieg befindet?

ZIELONY: Es gibt Leute, die das, was zurzeit in dieser Szene passiert, als Eskapismus oder Flucht bezeichnen. Dem würde ich widersprechen, meine Protagnistinnen und Protagonisten vermutlich auch. Ich habe das nie wie eine Parallelwelt erlebt. Ich sehe das Feiern eher als eine Form von Emanzipation und Selbstbehauptung in einem schwierigen, durch Krieg und Gewalt geprägten Umfeld – vielleicht kann man es auch Widerstand nennen.

»Der Krieg ist seltsam unwirklich«

k.west: Hat der Krieg Spuren bei den Menschen, die Sie getroffen haben, hinterlassen?

ZIELONY: Der Konflikt ist in der Stadt nahezu unsichtbar. Auch im Fernsehen war der Krieg nicht so präsent, wie ich es mir vorher vorgestellt hatte. Man sieht in der Stadt zwar sehr viele Soldaten, die von der Front zurückkommen. Tarnklamotten sind häufig anzutreffen, das ist regelrecht Mode geworden, und es gibt viele Demos, gerade auch von rechten und nationalistischen Gruppen. Dennoch ist der Krieg seltsam unwirklich.

k.west: »Maskirovka« bezeichnet die russische Tradition verdeckter Militäroperationen. Diese Taktik soll auch in der Auseinandersetzung im Osten der Ukraine zur Anwendung gekommen sein. In Ihren Bildern findet Maskierung auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt.

ZIELONY: Das Thema Maske war von Beginn an sehr präsent. Schon zuhause bei der Recherche über die Undergroundszene war mir aufgefallen, wie häufig die Leute bei Partys Masken tragen. Ich habe mich dann auch mit den Protesten auf dem Maidan beschäftigt, bei denen Masken als Schutz gegen Tränengas oder als Vermummung zum Einsatz gekommen sind. Auf mich wirkte es manchmal folkloristisch, etwa wenn sich Menschen wie Kosaken verkleidet haben. Später bin ich dann auf den Begriff »Maskirovka« gestoßen. Die russischen Spezialeinheiten auf der Krim waren teilweise vermummt und sie trugen keine Abzeichen. Maskirovka beschreibt einen Prozess der Verunklarung und Täuschung.

»Ein Gefühl von Hilflosigkeit erlebt«

k.west: Das Land befindet sich in einem Krieg, der offiziell nie erklärt worden ist. Es gibt in der Ukraine also auch so etwas wie eine Maskierung der Realität. Eine der Frauen, die Sie im Rahmen des Projekts interviewt haben, sagt über die Situation in der Ukraine: »Du siehst die Ente, sie quakt und läuft wie eine Ente, aber du kannst sie nicht eine Ente nennen.«

ZIELONY: Ich hatte den Eindruck, viele Menschen können oder wollen die militärischen Auseinandersetzungen nicht benennen. Es ist schwer, die politische Situation und das, was der Krieg für das Land bedeutet, zu beschreiben. Der Konflikt zwingt jeden und jede dazu, Stellung zu nehmen. Das heißt: Melde ich mich freiwillig und ziehe in den Kampf? Diese Frage stellen sich selbst in der Kunstszene viele. Leute wie du und ich, die bestimmt keine Lust haben, ein Gewehr in die Hand zu nehmen. Man wird in eine ganz schwierige moralische Position gedrängt; man wird korrumpiert. Ich habe ein Gefühl von Hilflosigkeit erlebt, es fehlt die Sprache, um über die Situation zu sprechen. Es ist schwer, sich davon ein Bild zu machen. Und darum kreisen auch die Interviews, die wir geführt haben: Was ist los? Das ist keine journalistische, sondern eine Alltagsfrage.

k.west: Wenn der Krieg so wenig fassbar ist, dann könnte man auch von einer Maskierung der Realität sprechen?

ZIELONY: Mir ist es selbst nach Wochen und Monaten, die ich in Kiew verbracht habe, schwer gefallen, die Situation zu beschreiben. Den Betroffenen vor Ort geht es genauso. In seinem Film »Hypernormalisation« beschreibt Adam Curtis diese Situation als Fiktionalisierung der Politik. Wahrheit und Lüge werden ununterscheidbar. In meiner Arbeit möchte ich diese Unsicherheit und Verunklarung dessen, was eigentlich passiert, darstellen. Keiner dort weiß, was in nächster Zeit passieren wird. Vielleicht führt die Zukunftsungewissheit dazu, dass man sagt: Okay, dann habe ich wenigstens heute Spaß und gehe auf eine krasse Party.

k.west: Wie gehe ich als Fotograf mit dieser Unwirklichkeit des Krieges um?

ZIELONY: Das ist eine große Herausforderung. Aber genau dieses Scheitern, journalistisch abfragbare Fakten zu liefern, interessiert mich ja schon lange. Allerdings scheint es mir heute wichtiger denn je zu sein, zumindest zu versuchen, zu beschreiben was passiert.

Zeigen, was passiert

k.west: Die künstlerische Fotografie hatte ja lange ein Problem mit dem Konzept Objektivität. Es ging immer darum aufzuzeigen, dass Bilder keine Abbilder der Wirklichkeit sind.

ZIELONY: Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, als sowohl die Fotografie wie auch die Kunst sehr an der Idee der Wirklichkeit, der Realität und auch der Objektivität gezweifelt haben – mit guten Gründen. Inzwischen ist die Realität aber selber so durchdrungen von der Unwirklichkeit, von Fake News und von Lügen, dass es ein großes Bedürfnis gibt, sich ein einigermaßen verlässliches Bild von der Wirklichkeit zu machen. Für mich persönlich war die Arbeit für den deutschen Pavillon in Venedig ein Einschnitt.

k.west: Sie haben dort die Arbeit »The Citizen« gezeigt, in der Sie sich mit den Flüchtlingsprotesten in Deutschland beschäftigt haben.

ZIELONY: Ich habe dafür mit afrikanischen Zeitungen und Magazinen zusammengearbeitet. Das war für mich die erste größere Zusammenarbeit überhaupt mit Zeitungen und Magazinen. Aber ich habe die westliche Standardrichtung dieser Berichterstattung umgedreht. Normalerweise fahren Fotografen oder Fotografinnen in Krisengebiete und verkaufen ihre Bilder an Zeitungen in Europa oder Nordamerika. Ich habe in Deutschland fotografiert und in Afrika veröffentlicht und mich gefragt: Was passiert, wenn meine Bilder jetzt in afrikanischen Zeitungen erscheinen? Ich habe den Eindruck, dass wir gerade jenen Moment erleben, wo uns die Diskussion über das, was wirklich passiert, verloren gehen könnte. Als Künstler ist es eigentlich nicht meine Aufgabe, solche Beschreibungen zu liefern, aber als Fotograf bewege ich mich natürlich immer zwischen der Inszenierung, dem Künstlichen und dem Bedürfnis, ein Bild zu machen von dem, was ich glaube, was passiert.

k.west: Die Selbstinszenierung Ihrer Protagonisten war immer ein wichtiger Bestandteil Ihrer Arbeit. Täuscht der Eindruck, dass Sie jetzt, wo Sie sich globalen Themen zuwenden, Inszenierung heute problematischer sehen?

ZIELONY: Ich erinnere mich an den Ersten Golfkrieg, als alle CNN kritisierten. Damals hieß es mit Verweis auf Jean Baudrillard: Der Krieg findet nicht statt, er sei eine große Simulation. Im Nachhinein scheint mir diese Form des Misstrauens in die Bilder und die Berichterstattung auch eine Art, sich den Krieg vom Leib zu halten. Wer den Bildern misstraut, muss sich mit dem, was sie zeigen, nicht beschäftigen. Diese künstlerischen Strategien der Simulation und Fiktionalisierung haben politische Akteure wie Trump oder Putin übernommen. Wenn das Politische in Formen von Fiktion übersetzt wird, ist das sehr gefährlich.

Von Anfang an politisch

k.west: Auffallend ist, dass Sie sich heute mehr mit globalen Krisen und Konflikten beschäftigen. Darf man das als verstärkte Hinwendung zum Politischen verstehen?

ZIELONY: Politisches Interesse war von Anfang an da. In meiner Arbeit »Curfew« aus dem Jahr 2000 habe ich mich mit Jugendlichen auseinandergesetzt, die unter Ausgangssperre standen. So wollte man verhindern, dass sie nachts Autos klauen. In Frankreich gab es ähnliche Versuche der Politik, auf renitente Jugendliche zu reagieren, indem man sie zu Tätern deklariert und damit auch die politische Verantwortung für Situation abzugeben versucht. Damals war ich der Überzeugung, dass die Welt nicht immer da passiert, wo die Journalisten hinschauen, sondern eben auch in Parkhäusern und an Bushaltestellen.

k.west: Hat Ihre Hinwendung zu den globalen Krisenherden auch damit zu tun, dass viele Bildjournalisten sich damit aus ökonomischen Gründen nicht mehr beschäftigen können oder wollen?

ZIELONY: Ich glaube nicht, dass es mein Job ist, die Aufgaben zu übernehmen, die Journalisten nicht mehr machen können, weil sie kein Geld oder keine Zeit dafür haben. Es ist eher so, dass ich eine größere Dringlichkeit spüre, auf diese Themen zu reagieren.

Tobias Zielony: »Haus der Jugend«, bis zum 14. Januar 2018 in der Von der Heydt-Kunsthalle Wuppertal