Sie ist kein unbeschriebenes Blatt. Ganz im Gegenteil, sie hat es mit der Schrift und dem Aufschreiben. In der Sixtinischen Kapelle sitzt sie, dunkelhäutig (sie stammt aus Babylon) und mächtig muskulös, wie Michelangelo es nicht nur bei Männern schätzte, und hat ein Buch aufgeschlagen, während zwei Putti ihr über die Schulter schauen. William Kentridge scheint sich dieses Porträt aus dem Vatikan zum Vorbild genommen zu haben für seine Interpretin im Faltenwurf ihres Gewandes.

Auf dem Fresko sieht die antike Dame alt aus, denn ihr Leben währt tausend Jahre, den Wunsch nach Dauer hatte sie an den Gott Apoll gerichtet, aber vergessen, sich auch bleibende Jugendlichkeit hinzu zu wünschen. Die Sibylle von Cumae ist die berühmteste unter ihren Kolleginnen. Benannt nach der Orakelstätte nahe Neapel, wo sie im 6. Jahrhundert weissagend saß. Die Priesterin wollte dem römischen König Tarquinius Superbus ihre prophetischen Bücher verkaufen, der lehnte ab, worauf sie einen Band nach dem anderen verbrannte, bis drei übrig blieben, die der Herrscher dann doch noch von ihr erwarb und zum Jupiter-Tempel brachte. Zudem soll diese Sibyl, wie sie bei Kentridge heißt, das Schicksal von Menschen auf Eichenblätter geschrieben und diese vor ihrer Behausung zum Laubhaufen angesammelt zu haben.

William Kentridge bei der Arbeit in seiner Werkstatt zu beobachten, wie in »The Moment has gone« (dem Vorspiel zu »Sibyl«), beinhaltet auch einen Perspektivwechsel: in der Zeit zurückzugehen oder – bei diesem Bildererzähler – zurückzuschauen und gleichzeitig die Nase vorn zu haben und der Zukunft ins Auge zu sehen. Der Südafrikaner gleicht einem der Pioniere der Kinemathographie, die die Bilder laufen lehrten, die Methode des Daumenkinos umwandelten und im Kamera-Apparat die Muse erkannten. Zuhause in der optischen Wunderkammer mit ihren kinetischen Licht-, Bewegungs- und Bildermaschinen, (de)konstruiert er minutiös seine schwarz-grau-weißen Atelier-Welten und hantiert mit grafischem Strich, Stift, Zirkel und Lineal. Kunst und Technik bringt er zur Symbiose. Auch gleicht er einem Zauberkünstler, der auf einer Leinwand etwas verschwinden und zugleich etwas auftauchen lässt. Wie Magritte stellt er die Frage nach Wahrheit, Lüge und Augentrug. Bei alldem betrachtet er das überlieferte Material nicht als tote Materie (auch nicht theorieverzückt als ‚Medium’), sondern überführt es schlichtweg in etwas Neues, Akutes, politisch Aufgewecktes und Mobilisierendes. Kentridge ‚bewegt’ etwas.

Ein Assoziations-Artist

1955 in Johannesburg als Sohn jüdisch-litauischer Einwanderer geboren, war er in Paris Schüler des Pantomimen Jacques Lecoq, bei dem er Mimik und Schauspiel studierte und den Gliedermann als emblematische Figur entdeckt. Kentridges Animationen gehen von der Kohlezeichnung aus, deren verwischte, ausgewischte Spur und Fläche sich auch mit Dokumentarmaterial mischen kann. Seine Kunst erhebt sich, wie Phoenix, aus Asche, Ruß und Staub. Und schaut hinüber zu dem sich gegen den Sturm stemmenden Engel der Geschichte, »das Antlitz der Vergangenheit zugewendet«, wie ihn Walter Benjamin bei Paul Klee aufgefunden hat. Für Kentridge mehr als eine Metapher. Nie lässt er den Faden zur Vergangenheit abreißen. Er verwebt ihn in seine zeichnerischen – chiffrierten – Arbeiten.

Der intellektuelle Büchermensch, »aktive Träumer« und Assoziations-Artist dreht am Rad von Dada, liebäugelt mit Paul Klees Zeichenlehre, tänzelt entlang der Ballette von Expressionismus, Konstruktivismus, Futurismus und Surrealismus. Als Zeichner, Theater- und Filmemacher und Installations-Künstler wurde er, schon familiär bedingt, zum Anti-Apartheids-Aktivisten (der Vater hat Nelson Mandela verteidigt) und Humanisten, der es sich zur Aufgabe macht, Helligkeit ins Dunkel von Platons Höhle zu bringen und ästhetische Erinnerungspolitik zu betreiben.

Die alten Götter sind müde, heißt es in »Sibyl«. Überhaupt glaube die ewig alte Dame nicht mehr an das, was sie einst geglaubt habe. Außer vielleicht an Zerstörungskräfte und an den Tod. Sie habe Neuigkeiten, aber die Botschaft vergessen. Kein Wunder angesichts ihres biblischen Alters. Mit einigem Humor des singsangenden afrikanischen Erzählers auf der Bühne gesagt, sei Latein ohnehin nicht mehr zu verstehen, und der Himmel spreche sowieso mit fremder Zunge. Wenn schon, ist die Offenbarung unsere Angelegenheit.

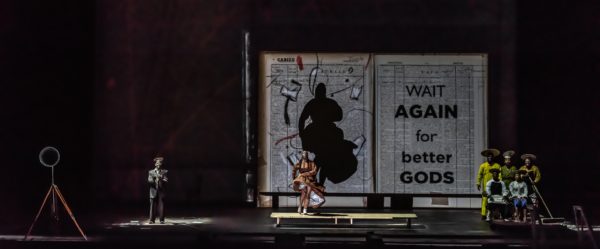

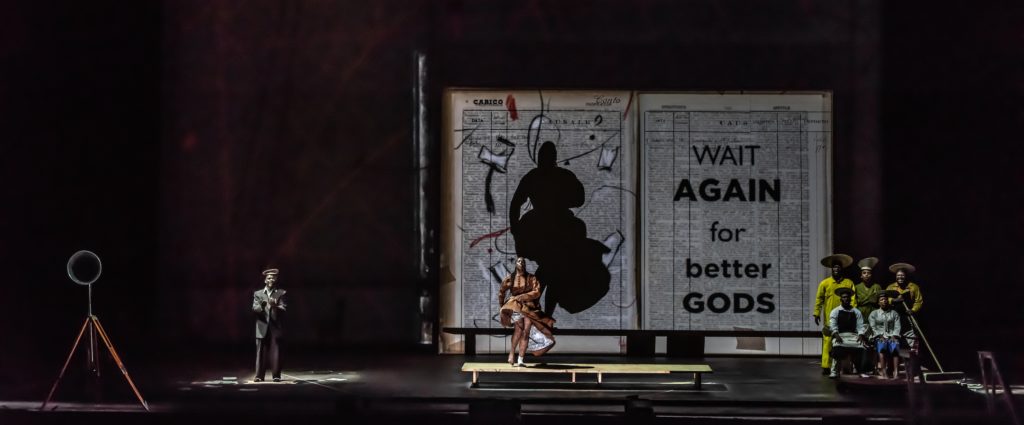

Stumm, beraubt ihrer Sprache, bleibt die Prophetin in Kentridges »Waiting for the Sibyl«. Aber tänzerisch wogt sie auf ihrem Bühnen-Fleck, während Kentridges malende Schreibhand ihre sich bald modisch vergegenwärtigende Erscheinung mit der Projektion von Tabellen, Schriftlisten und Farbfeldern sowie dem legendären Baumblattwerk lebendig macht. Bildnerisch gibt er ihr Zunge und Sprache: Sie stellt Fragen an unser Leben, fordert auf zu Veränderung und Widerstand, bei banalen Dingen wie weltstürzenden, warnt, wirft Schatten des Zweifels auf, drängt, dies und das zu vermeiden und Lasten abzuwerfen, ob alte Socken, verjährte Hoffnungen oder fatale Illusionen.

Zwischenvorhänge, bestehend aus Scherenschnitten, Silhouetten-Theater, Calder-gleichen Mobiles, machen häufige Szenenwechsel möglich. Eine satirische Momentaufnahme zeigt, wie die sibyllinische Zettelwirtschaft bürokratisch verwaltet, studiert, sortiert, registriert wird, ganz gleich, ob es sich um dummes Zeug handelt oder um letzte Fragen (»Where ist my Kingdom?«); eine Wahrheitskommission gerät in den Wirbel der Pamphlete und ihrer Headlines; eine vom Menschen gefütterte und programmierte Computer-Maschine verkündet Sinn und Unsinn. Die Episode »A Prisoner in the Book« wird zur stillen Slapstick-Beckett-Reminiszenz zwischen Mann und Stuhl. Schließlich verwirbelt der ganze Papierkram – das Geschreibsel. Was bleibt in dem ironisch-elegischen, heiter-düsteren Spiel mit dem sibyllinischen Handorakel der Lebensklugheit, ist die Botschaft: Waste no time –Verschwende keine Zeit.

Kentridges intimes, meist wortloses Werk – dabei ist doch der Schalltrichter ein von ihm bevorzugtes Requisit – bezieht Energie aus dem Gegenprogramm zu Gewalt, Unterdrückung, Ungleichheit, weißer Dominanz und einer sich brutalisierenden Gesellschaft. Die er künstlerisch transformiert, übermalt, überspielt. Er verdichtet Räume, Zeiten, Hochkultur-Mythen – wie hier die Sibyllen – und das Erbe von Mama Afrika. Nichts ist fest umrissen, sondern fluide vieldeutig, flüchtig und verschlüsselt. Und so wird in der inszenierten bunten Mischung der »Sibyl«-Bühne die weiße europäische Strategie des Ornaments der Masse, ihrer Formung und Biegung des Ichs für den mächtigen Gesellschaftskörper übertreten. Der Einzelne wuchert einfach aus.

Eröffnung: 3. Mai, weitere Aufführungen: 4. bis 6. Mai, Ruhrfestspielhaus