In

seinen Erinnerungen »Zeitfäden«

ergründet

Peter Brook die Wurzeln des Kreativen. Er findet sie im ererbten

Kampf »zwischen

Energie, Impulsivität

und Entschlusskraft einerseits und dem Bedürfnis

nach Gleichgewicht und Ausgleich«.

Aus der Balance dieser Elemente bezieht das universelle Theater des

1925 in London geborenen, seit acht Jahrzehnten wirkenden Brook seine

Wahrhaftigkeit. Sperrbezirke kennt es nicht. Integriert sind

Probenerleben, Zufälle,

Alltagswahrnehmung, außereuropäische

Literaturen, Ich und Welt und Wir.

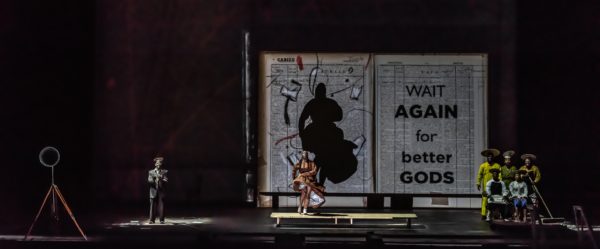

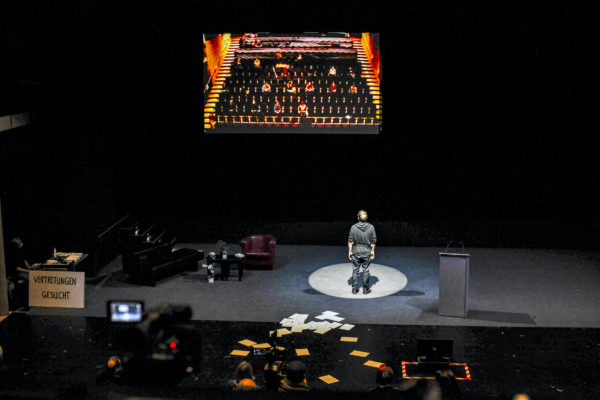

»The

Prisoner«

(Text

und Regie: Brook und Marie-Hélène

Estienne) zeigt bei den Ruhrfestspielen den

legendären

Künstler

als Beckett-Bewunderer und Kafka-Leser. Irgendwo sitzt ein Mann,

Mavuso, allein vor einem Gefängnis,

das eher das Verlies seines Inneren ist. In der theatralen Recherche

zur Idee der Freiheit (koproduziert mit dem Théâtre

des Bouffes du Nord Paris) bleibt offen, wer er ist, was sein

Vergehen oder seine Schuld, ob er sich dort freiwillig oder

erzwungen, als Strafe oder willentliche Sühne

aufhält.

Sucht er Erlösung

und Vergebung?

Für

Brook bedeutet die Einladung ins Ruhrgebiet auch eine Rückkehr,

nachdem Gerard Mortier ihn 2004 zur Ruhrtriennale holte und auch die

Ruhrfestspiele bereits eine seiner Produktionen im Programm hatten.

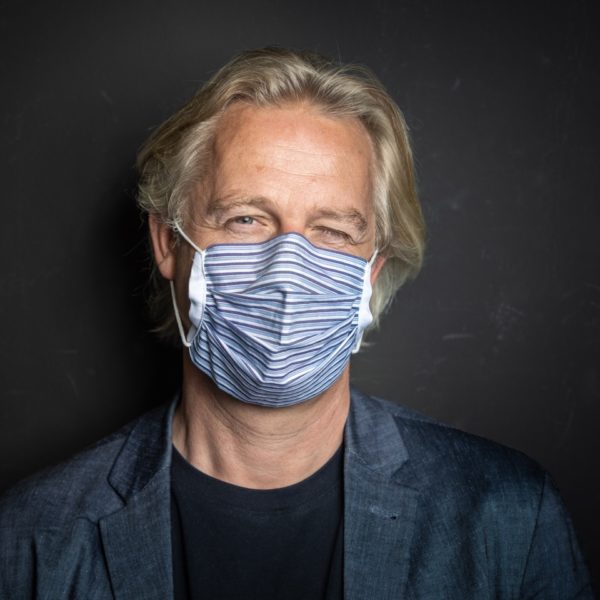

Der neue Intendant Olaf Kröck

in Recklinghausen legt, indem er diesem Zeugen und Heroen des

Jahrhunderts eine Hommage ausrichtet, ein Bekenntnis zur Tradition

ab.

Das Denken als körperlicher Vorgang

1981

hat die Fotografin Annie Leibovitz Peter Brook in seinem Pariser

Theater porträtiert:

als lehmfarbenen Beduinen der Bühne.

Ein Nomade, der die Leere liebt –

den

Himmel über

der Wüste.

»Der

leere Raum«

heißt

Brooks berühmte,

viel zitierte Anleitung für

das Theater von 1968. Ein Konzept, das jedoch nur in seiner Belebung

funktioniert: Das Denken ist ein körperlicher

Vorgang.

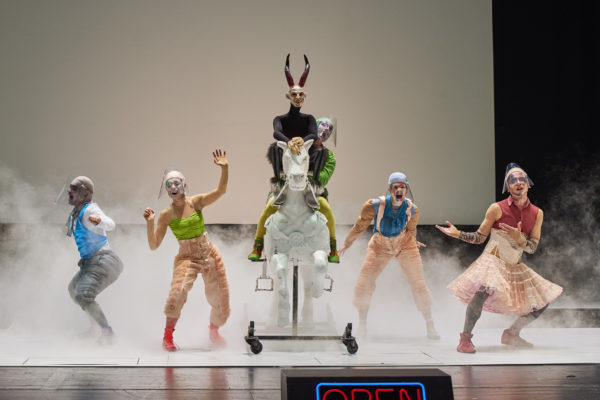

Brook

–

beeinflusst

durch Shakespeare, Artaud, Brecht und Grotowski –

hat

Filme gedreht, Opern inszeniert, hat geschrieben, die Royal

Shakespeare Company geleitet und eigene Gruppen gegründet.

Früh

wurde ihm die Notwendigkeit eines festen Ensembles bewusst, das –

mit

so unterschiedlichen Mitgliedern wie dem Deutschen David Bennent, dem

Japaner Yoshi Oida, dem Amerikaner Bruce Myers –

ein

Instrument für

Improvisation bildet. Fantasie entsteht nie nur intellektuell.

Realismus oder Stilisierung sind nur künstliche

Konventionen. Gedanken wie diese prägen

Brook, seine Experimente und Forschungen: Erlerntes verlernen, immer

wieder neu anfangen, den Ballast von Fertigkeiten abwerfen, auf Dekor

und Effekt verzichten, sich mit vokaler Rhythmik, mit Laut, Tanz und

Bewegung artikulieren und Sprache nur als ein Element unter anderen

verstehen.

In

seinem mobilen Welt-Theater liegt »hinter

den Zeichen«

die

Natur des Menschen: wenn er den Kontinent Shakespeare und immer

wieder »Hamlet«

erkundete,

»Carmens«

Tragödie

in einer Sand-Arena einrichtete, in Oliver Sacks’

neurologischen

Fallstudien die Frage nach der Wahrnehmung von Realität

und dem Unergründlichen

des scheinbar normalen Alltags stellte oder das mythische

»Mahabharata«,

Indiens Nationalepos, der Bühne

anverwandelte. Mit der puren Konzentration auf den Akteur und dem

Reflektieren eigenen ursprünglichen

Tuns: zu spielen und sich (Be-)Deutungsschwere zu entheben, hat Brook

das Theater entscheidend geprägt.

Das Fremde wird vertraut –

und

umgekehrt. Peter Brooks Kunst gelingt, wie ein offenes Geheimnis

auszusehen.

9.

bis 12. Mai 2019,

Ruhrfestspiel-Haus Recklinghausen, Kleine Bühne.