Johan Simons eröffnet die Saison am Schauspielhaus Bochum mit »Spieler« nach dem Roman von Fjodor Dostojewskij. Und führt Sucht und Eigensinn als Symptome der Welt- und Sinnkrise vor.

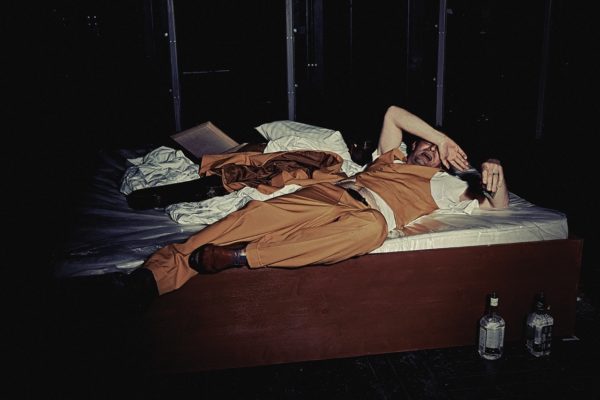

Martin Scorsese nimmt im Vorspann seines Films »Casino« die Zerstörung vorweg, die er im Folgenden dann auserzählt, und unterlegt den tödlichen Feuersturm mit dem Schlusschoral aus Bachs Matthäus-Passion. Johan Simons zitiert zur Saisoneröffnung am Schauspielhaus Bochum diesen ungeheuerlich disruptiven Gegensatz nach etwa einer Stunde, wenn er auf die Spielwütigen und die ihr Rubel-Vermögen verschleudernde Erbtante das Papiergeld flattern lässt, das gewonnen wurde und schnell zerronnen sein wird, und dazu die Musik aufrauscht: »Wir setzen uns mit Tränen nieder«.

In seinem Essay über Dostojewski schlägt Thomas Mann über den Abgrund gewissermaßen als Brücke »Mutwillen, phantastische Komik und die Lustigkeit des Geistes«, die das Werk des mit dem Verbrecherischen allervertrautesten Ausnahmekünstlers auch enthält und es im Finsteren bizarr flackern lässt. »Denn unter anderem war dieser Gekreuzigte ein ganz großer Humorist.«

Doppelter Alexej

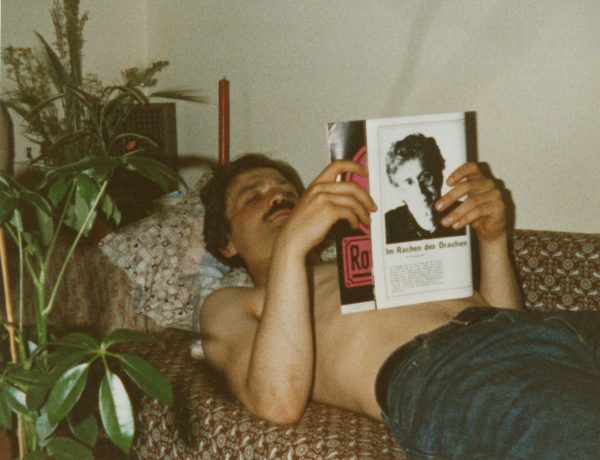

Spielen ist die potenzierte Metapher des ökonomischen Prinzips, in dem in Dostojewskijs Roman ein paar Menschen um die Familie des klammen Generals Sagorjanskij gefangen sind, voran der Hauslehrer Alexej Iwanowitsch, dieser unfertige Charakter, der sich in Bochum zum blond gelockten Zwillingspaar verdoppelt, als würde der schizophrene Zwiespalt der Figur so ansichtig. Die Psychologie der Leidenschaft in ihrem Wahn- und Triebhaften und das höhnische Grinsen des Zufalls sind Elemente des eiligst zu Papier gebrachten »Spieler«-Romans. Enthalten sind auch bereits die Themen der gewaltigen Romanwerke: Hassliebe, Macht- und Geldgier, Selbstzersetzung, Gespalten-Sein.

Wir sind in Roulettenburg, Dostojewskijs fiktiver deutscher Stadt, zusammengebaut aus Baden-Baden, Wiesbaden und Bad Homburg. Wir könnten es auch Neu-Babylon nennen. Die Sucht, die Super-Manie, der Eigensinn werden von Johan Simons als Symptome der Welt- und Sinnkrise vorgeführt. Liebe und Verliebt-Sein ist für diese Zocker-Bagage auch nur eine Währung, die schnell an Wert verliert.

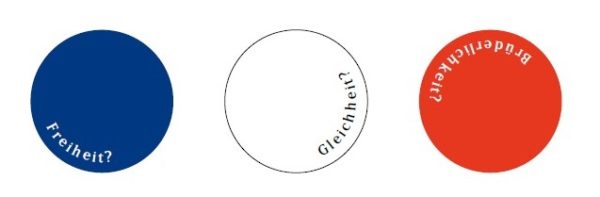

Das Durchdrehen im Leerlauf findet bereits Ausdruck auf Johannes Schütz’ Bühne: einer weißen Scheibe, auf deren Rand eine rote Kugel rund läuft. Umstellt von großen rechteckigen Bildtafeln, erhebt sich in deren Mitte ein graziles Artefakt auf vier schlanken Beinen. In diesem kinetischen Arrangement sind auch die sich in ihren Kostümen in eine phantastische Gegenwart verirrten Menschen Objekte, hinter deren berstender Energie die Neurose trumpft.

Es ist, als habe Simons das Dostojewskij-Personal in einem Würfelbecher durchgeschüttelt und auf die Fläche geworfen: unruhig fahrige Unglücksritter, umspült von einer luxuriösen Pop-Partitur. Gelegentlich in schummriges Bar-Licht getaucht, dann wieder bei vollem Saallicht, um die Demarkationslinie zwischen Kunstraum und Parkett, dessen erste Reihe auch von den Darsteller*innen besetzt wird, zu schleifen. Ohnehin ist Johan Simons für Identifikation nur noch zu haben, um sie zur Debatte zu stellen und so auszunüchtern. Diesen Simons-Sound und -Stil beherrscht die Gruppe um Victor IJdens & Alexander Wertmann (Alexej), Stefan Hunstein, Karin Moog, Lukas von der Lühe sowie Abenaa Prempeh und Stacyian Jackson aus dem ff.

Der Grimm über die – europäische – Welt, wie sie (geworden) ist, treibt das Ensemble nahezu hinein in die Typenkomödie, wo selbst noch der starrende Leerlauf als Pointe inszeniert ist. Wie wenn der eine Spezialist für Kriminelle, Dürrenmatt, dessen anderem Kenner, Dostojewskij, souffliert, dass die angemessene oder einzig mögliche Zustandsbeschreibung die Farce sei.

Schauspielhaus Bochum

28. September, 5. und 26. Oktober, 6. und 11. November