»I Did It My Way« von Ivo Van Hove zur Eröffnung der Ruhrtriennale 2025: Frank Sinatra trifft Nina Simone, Larissa Sirah Herden trifft Lars Eidinger.

Zwei Legenden, die beide ihr Kapitel im Great American Song Book haben. Zunächst der Mann. Die Stimme war sanfter, mürber, gebrochener als sein Image. Frank Sinatra, »The Voice«, verkörpert wie wenige sonst den amerikanischen Traum und die ihm eingelagerten tiefen Schatten: den Ruhm und seinen Preis, Aufstieg, Niederlage, Comeback – das amerikanische Urwort schlechthin. Er stand ein für Roosevelt, war lebenslang Demokrat und auf Seiten der Bürgerrechte, ertrotzte sich seine Karriere in Hollywood, in Las Vegas, im Plattenstudio und auf den Konzertpodien der Welt mit seinen swingenden und jazzigen Evergreens wie »My Way«, »Fly me to the Moon« oder »Summerwind«; und er machte Schlagzeilen mit seinen Ehen und Affären und wegen der Gerüchte über seine Nähe zur Mafia.

Dann die Frau. Nina Simone, Hohepriesterin des Soul und der »Black Classical Music«, die Bachs Kontrapunktik, Traditionen romantischer Klaviervirtuosen des 19. Jahrhunderts mit Gospel und Blues in ihren Kompositionen, Arrangements und Songs verbindet; die zudem kämpferische Aktivistin der Black Power wie ihr Freund Malcom X war und eine diffizile Künstlernatur.

Zehn wehmütige Songs über ein Paar

Das Album »Watertown«, benannt nach der Kleinstadt im Staat New York, nahm Sinatra auf, als der Sohn italo-amerikanischer Einwanderer aus New Jersey schon drei Jahrzehnte zu den ganz Großen zählte. Zehn Songs, wehmütig, traurig, realistisch gehärtet, über ein Paar, das Goodbye der Trennung (»There is no great big ending, no sunset in the sky«), das Leben in Erinnerungen, über Aufbruch und Zurückbleiben, Wandel und Beharren. Musikalisch erzählt auf eine ähnliche Weise wie Geschichten in Carson McCullers’ Roman »Das Herz ist ein einsamer Jäger« oder wie Vincente Minnellis Film »Some came running«, in dem Sinatra selbst neben Dean Martin und Shirley MacLaine spielt.

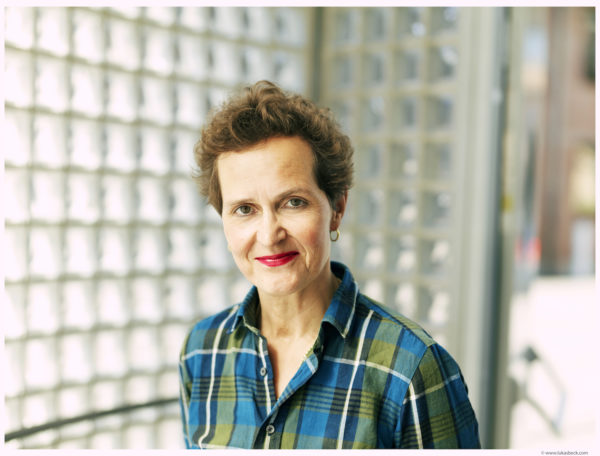

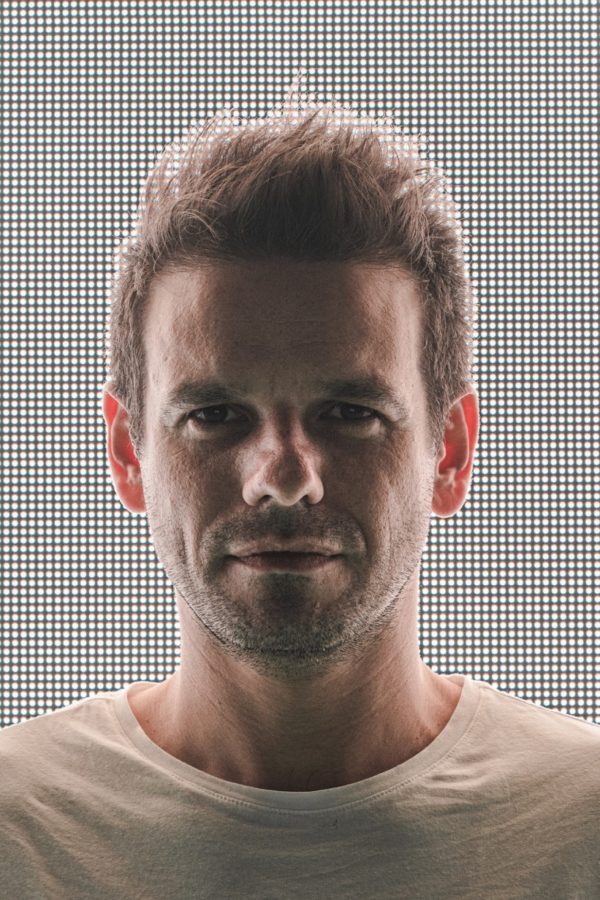

So viel ist voranzuschicken, um die Eröffnung der Ruhrtriennale 2025, »I Did It My Way«, in Koproduktion mit der Staatsoper Stuttgart, einzuordnen. Bei Ivo Van Hove hatte es, als er »Watertown« hörte, Klick gemacht. Und so entwickelt er aus den Motiven eine komplizierte Konstruktion: die Musik von Sinatra mit der von Nina Simone zu verbinden; diese wiederum als Big Band-Sound auf der Bühne für eine Emanzipations-Liebes-Verlust-Erkenntnisgeschichte zu nutzen. Thema und Variation werden übertragen auf die zwei Protagonist*innen – den namenlosen weißen Mann (Lars Eidinger) und die namenlose schwarze Frau (Larissa Sirah Herden), deren Beziehung tänzerisch (choreografiert von Serge Aimé Coulibaly) begleitet und gespiegelt wird. Uff! Angesichts dieser beträchtlichen Voraussetzungs-Verkettung nimmt sich die Aufführung nahezu schlicht aus.

Die Bühne in der Jahrhunderthalle Bochum – die Fassade eines weißen Holzhauses vor einem Platz mit Laterne nebst einigen öligen Pfützen (Jan Versweyveld) – hat dem Augenschein zum Trotz mit Realismus nichts zu tun. Ein Artefakt (und zudem Projektionsfläche, über die Fotos und Filmbilder laufen) für eine West oder East Side Story. Die Songs ersetzen den Dialog bzw. lassen ihn obsolet sein.

Die Beziehung des Paars (er)klärt sich entlang der 29 Lieder: die Ratlosigkeit, wie es weitergehen soll (»What now my love«), Reminiszenzen an Gewesenes, die Notwendigkeit zur Veränderung (»Everything must change«), das Wagnis des Aufbruchs – sie wirft ihre Klamotten durchs Fenster und packt sie zusammen. Tänzer*innen bringen Dynamik ins Spiel. Sie machen Eidinger Beine und bewegen ihn aus seiner täppischen Schlaffheit und seinem Hängen-Bleiben. Oder versprühen weibliche Erotik und Energie (»I put a Spell on you«). Hier die private Misere, Verdüsterung und Stagnation des verkümmernden Bleichgesichts, dort das Flirren der Frau in farbigen Lichtblitzen.

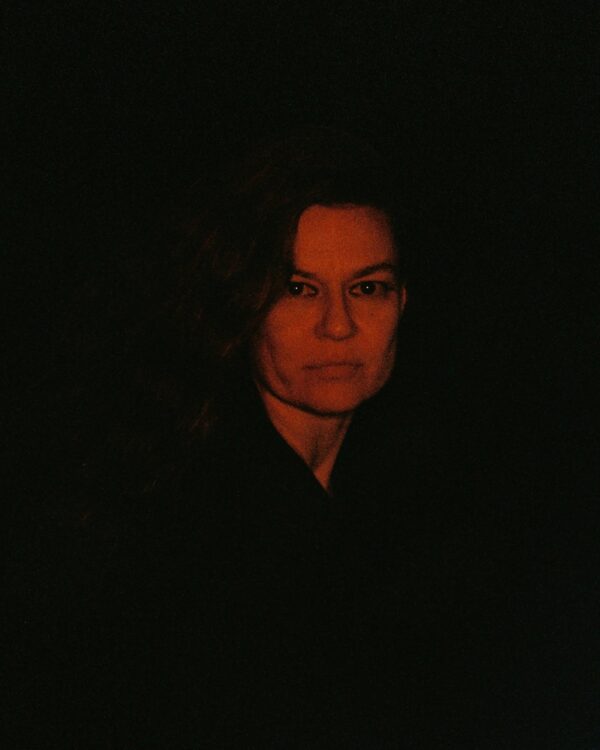

Sinatras existentielle Lebens- und Seinsverunsicherung, die Eidinger ohne dessen Schmelz vorträgt, kontrastiert mit dem Aufbegehren bei Nina Simone. Lady Herden sings the Blues. Sie trägt dabei den Afro-Look der Marsha Hunt und lässt noch Billie Holiday, Aretha Franklin und Dina Ross anklingen. Stolz, Selbstbewusstsein, Zorn, Trauer und ein offensives »Feel Good« – dieses Drama ist das wesentliche.

Wenn Eidinger mit Sinatra referiert, was Amerika für ihn sei – Land of the Free, Democracy, the People, präsentiert auf der Bühnen-Panoramawand in unzähligen Porträtbildern von Vielfalt –, ist das schön und gut. Aber nichts gegen das Empowerment der Frau. Wir erleben den unerklärten zweiten Bürgerkrieg der USA, den Terror des Ku-Klux-Klans (im Klagegesang »Strange Fruit«), sehen Martin Luther King, den Propheten des »Promised Land«, den Großen Marsch, seine Beerdigung (»Why? The King of love is dead«), die nationale Erhebung, Unruhen in den Städten, Polizeigewalt gegen die Bürgerrechtsbewegung und deren Freiheitskampf, was sich kurzschließt mit dem despotischen Trump-Amerika unserer Tage.

Den stärksten, dringlichsten Eindruck des Abends vermitteln diese eingespielten Originalaufnahmen. Das spricht zwar für die Intention und Haltung von Ivo Van Hove, aber auch gegen seine Inszenierung, die sich das brennend Akute und Wahrhaftige aus den Archiven borgt. Alles in Allem ist das etwas viel und in der Substanz etwas wenig.

Bis 31. August, Jahrhunderthalle Bochum