Von der Trinkhalle des Ruhrgebiets bis zurück in die Steinzeit: Das LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne hat eine sehr sehenswerte Schau über das gemeinsame Essen zusammengestellt.

Was hat die die Trinkhalle, die Emmy Olschewski noch als sie 90 Jahre alt war in Castrop-Rauxel führte, mit einer römischen »Kline« zu tun? Beides sind Orte, an denen die Menschen gemeinsam speisten und tranken – bloß getrennt durch einige Jahrtausende. Die Macher*innen der schönen Ausstellung »Mahlzeit! Wie Essen uns verbindet« bringen die Exponate im LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne mit rund 300 weiteren zusammen, um in die Kultur des gemeinsamen Essens in Geschichte und Gegenwart einzutauchen. Das heißt also: Es geht nicht vor allem darum, was gegessen wurde, sondern wie.

Dabei sind es nicht immer die großen interaktiven Schautafeln, Monitore mit Quizfragen und anderen Spielen oder eigens für die Schau angefertigte Kunstwerke, die im Herner Sonderausstellungsbereich den größten Aha-Effekt bringen. Es kann auch ein kleines Objekt wie das Werkzeug aus vergoldetem Silber sein, das aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammt. Die Menschen haben es wohl als Zahnstocher – aber auch als Ohrpuler benutzt (und es hoffentlich dazwischen gewaschen). Solch ein metallener Zahnstocher findet auch bei Shakespeare Erwähnung und er zeigt an, dass die Art, wie Mahlzeiten eingenommen wurden und werden, auch soziale Schranken anzeigen: Das kleine Werkzeug wurde nur von Adeligen mit sich getragen, die sich damit einen anderen Hygienestandard leisten konnten oder zumindest eine gewisse vornehme Art zur Schau stellen konnten.

»Man darf nicht vergessen: Der größte Teil der Menschheit benutzt die Hände zum Essen, dann kommen Stäbchen und dann erst unser Besteck«, sagt Kurator Matthias Bensch. Das älteste Exponat, ein etwa 300.000 Jahre alter, steinzeitlicher Faustkeil, stammt zwar aus der Zeit des Essens mit den Händen und ist wohl das erste Multifunktionswerkzeug der Welt. Da wir die Welt von Europa aus betrachten, spielt das Essen mit Besteck in der Schau trotzdem die beherrschende Rolle und ist auch per VR-Brille als historische Zeitreise zu erleben.

Auf einem Monitor erhascht man aus dem Augenwinkel Loriot und Evelyn Hamann im Restaurant und sofort kommt ins Gedächtnis, wie oft der berühmte Komiker in seinen Sketchen Essenssituationen thematisiert hat: Vom Versuch, gesittet eine in Plastik verpackte Mahlzeit im Flugzeug einzunehmen, über das Rendezvous mit Nudel im Gesicht bis zum großen Geburtstagsessen zum Finale des Films »Pappa ante portas«. Bei Loriot lernen wir: Die Einnahme gemeinsamer Mahlzeiten kann eine durchaus hochkomplexe sozialen Situation mit vielen offenen und versteckten Regeln und Codes sein. So widmet auch das Archäologie-Museum einen ganzen Raum der Ausstellung dem Thema »Regeln und Normen«.

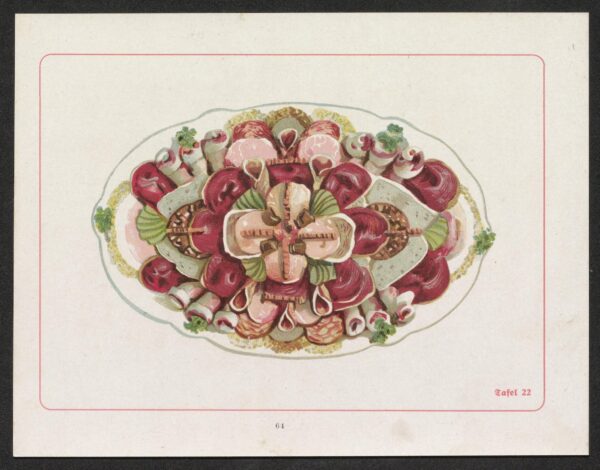

Da ist auch die römische Kline zu finden, eine Art Speisesofa wie man vielleicht aus den Asterix-Comics kennt, wenn Gelage der Oberschicht abgebildet sind. Die Kline ist Haltern »aus dem Boden gekommen«, informiert Kurator Bensch, »erhalten waren allerdings nur die seitlichen Verzierungen. Der Rest ist eine Replik.« Trotzdem ist das Stück so wertvoll, dass ein lauter Piepton zu hören ist, wenn Besucher*innen ihr zu nahe kommen. In einer alten Keramik-Abbildung ist ein römisches Convinium zu sehen, also ein Bankett oder Gastmahl, das sehr klaren Regeln folgte – etwa in Bezug auf die Sitzordnung nach Wichtigkeit der Gäste oder die Speisefolge.

Aber nicht nur soziale Grenzen oder Rangfolgen können die Art der Einnahme von Mahlzeiten und ihr Werkzeug anzeigen. Beides hat auch viel mit Geschlechterrollen zu tun: Das verdeutlicht ein weitere, erstmal eher unscheinbares Ausstellungsstück: Ein Kaffee- oder Teeservice, durchaus wertvoll von Villeroy & Boch, das als Siegprämie vergeben wurde – aber eher eine Herabwürdigung als eine Auszeichnung war. Erhalten hat es die Deutsche Fußball-Damenmannschaft für ihren EM-Sieg 1989, in einer Zeit also als Frauenfußball noch eine allseits belächelte Pioniertat war. Während die Nationalmannschaft der Herren schon sehr große Geldsummen kassierte, um überhaupt anzutreten, wurden die Damen mit ihrer Siegesprämie also auf ihren vermeintlichen Platz in der Gesellschaft verwiesen: Richtet doch demnächst wieder ein schönes Kaffeetrinken aus und backt am besten noch einen Kuchen dazu.

Es gibt in der Schau auch große, beeindruckende Blickfänger. Dazu gehört eine lange Zeittafel, die wichtige Entwicklung rund um das Thema Essen nicht nur aufschreibt, sondern per Fingerdruck auch als Animation anschaulich macht: Zum Beispiel, dass der erste Beleg des Kaffeekonsums um das Jahr 900 datiert ist – der erste für kaiserlichen Teegenuss im alten China allerdings wesentlich älter ist, er geht auf das Jahr 1000 v. Chr. zurück. Unter der Überschrift »Aus dem Westen was neues« veranschaulicht die Tafel wie ab 1492 aus Südamerika und der Karibik neue Lebensmittel eingeführt wurden, die heute als ureigene europäische verzehrt werden: Kartoffeln, Kürbis, Paprika, Bohnen oder Erdnüsse. Friedrich II. von Preußen schob den Anbau 1746 im so genannten Kartoffelerlass ordentlich an – um Hungersnöte unter seinen Untertanen zu verhindern.

Essen und Tod

Eigens für die Ausstellung geschaffen wurde die »Ofrenda« der Bühnenbildnerin Andrea Barba. Das Stück verweist auf die bunt geschmückten Altäre, die in Mexiko am »Día de Los Muertos«, also am Tag der Toten, an die Allerheiligen und die Verstorbenen aus Familie und Bekanntschaft erinnern. »Die Angehörigen bringen den Toten Speisegaben und verzehren dieses Essen gemeinsam. Sie wollen die Verstorbenen dadurch symbolisch in die Gemeinschaft zurückholen«, sagt Matthias Bensch. Die »Ofrenda« ist nicht die einzige Stelle in der Ausstellung, die eine Verbindung zwischen Mahlzeiten und Totengedenken herstellt. Die römische Kline etwa wurde nicht nur als Speisesofa, sondern auch als Totenbett verwendet. »Essen und Tod liegt in vielen Kulturen nah beieinander«, sagt die neue Museumsleiterin Melanie Wunsch, deren Vorgängerin Doreen Mölders die Ausstellung noch konzipiert hatte.

Kurz bevor die Besucher*innen die kurzweilig gestalteten Räume inspiriert verlassen, begegnen sie noch einem echten Hingucker: Jörg Strobels großformatiges Gemälde »Das Mahl« ist Da Vincis Abendmahl nachempfunden. In der Mitte sitzt allerdings nicht Jesus, sondern der auftischende Sternekoch. Neben ihm finden sich viele Typologien heutiger Essender: Der Bodybuilder, der nur zu proteinhaltigen Pulvern greift, der Online-Süchtige, der seine Pizza als lästige Ablenkung betrachtet. Die Nachhaltige mit Naturprodukten, denen sie Respekt zollt, neben einem Kind, das als Einziges vielleicht noch zu erkennen scheint, dass man das gemeinsame Essen doch vor allem auch als Freude begreifen könnte.

LWL-Museum für Archäologie und Kultur, Herne

Bis 13. September 2016