Es

kostet Anstrengung, Frank Wedekinds »Lulu« zu – weiblicher –

Autonomie aufzuhelfen. Auch wenn es um die Männer armselig bestellt

ist, hinter deren Lu-Lu-Buchstabieren man Stammeln und regressives

Wimmern vernimmt. Unväterliche Väter und unmännliche Männer.

Lulu, das sexualisierte Lustobjekt und Gewaltopfer – wer möchte da

schon in Verdacht geraten? Not me!

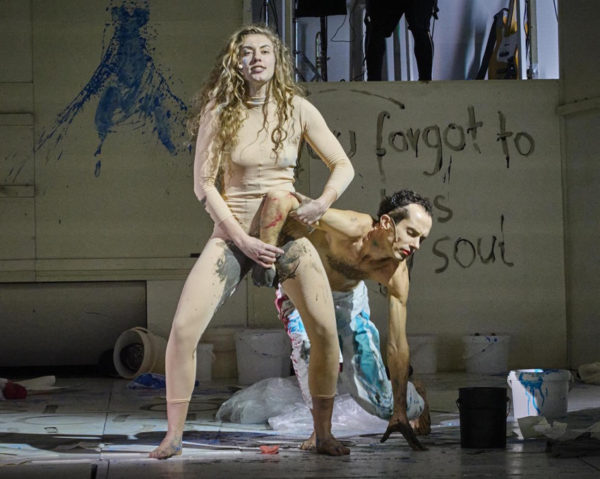

Viele

leere Wände hält der kastige Atelierraum am Düsseldorfer

Schauspiel für erst noch zu schaffende Bilder offen. Die Flächen

werden sich füllen. Das Urbild jedoch wird sofort zum Opfer

gebracht: Lieke Hoppe, die Lulu, zieht sich aus, offensiv frontal,

bevor sie wieder in Höschen und Shirt steigt. Das wäre also

erledigt! Die Männer werden ihr in dieser Zurschaustellung weniger

schmeichelhaft folgen und sich – mit der naheliegenden Assoziation

– als »Würstchen« zeigen.

Unendlich langweilig und belanglos

Vielleicht braucht das Stück (heute) ein Erbarmen, das Peter Zadek schon 1988 aufbrachte, der mit den Männern einen traurig rohen Treppenwitz veranstaltete und aus Susanne Lothar als Lulu eine Frau machte, die auch den Letzten Tango in Paris hätte tanzen können. Er verstand davon mehr, als eifernde Instragram-Follower – vermutliche Adressaten der unendlich langweiligen und belanglosen Düsseldorfer Aufführung. Die Liebe hat viele Gesichter, die meisten sind Fratzen und haben schiefe Mäuler. »Monstre-Tragödie« heißt das Stück nicht umsonst. »Lulu« taugt nur dann noch zum Skandal, wenn sie sich als Modeartikel verpackt – wie in Düsseldorf, der Stadt der Kunstakademie. Das Drama verbleibt hier im Atelier des Malers Schwarz und ist – in schwitzender, sich heiser lärmender, bürgerschrecklicher Ekstase ein Action- und Body-Painting-Happening mit Fontana-Ritzen in der Leinwand, expressiver Geste und Schmierage.

Die

ihr verfallenden, sie benutzenden Männer – Goll, Schwarz, Vater

und Sohn Schön, Schigolch, Quast – stehen ständig enorm unter

Druck. »Toxische Männlichkeit«? Beileibe nicht! Anarchische

Potenz? Diese Ambition läuft bei Bernadette Sonnenbichler aus wie

ein Eimer Farbe. Man hat es nicht mit erwachsenen Menschen zu tun.

Doch die Kinderseele fehlt auch. Eine Aufführung aus Kalkül, die im

zweiten Teil komplett ausfranst und an ihren Theorie-Einspritzungen

krankt.

Kein Drama, ein Diskurs-Formular

Lulu hat eine andere Sprache als solche, die definiert und judiziert. Die versagt ihr Sonnenbichler, ihr und auch der Gräfin Geschwitz (Claudius Körber als ballettöser Trans-Mensch). Stattdessen vertreten sie Thesen und zitieren Biopolitik: post-dramatisch, post-modern, post-kapitalistisch, post-emotional, post-deutsch (= Englisch), post-intelligent. Kein Drama, ein Diskurs-Formular.

Lieke

Hoppe spreizt sich zum Elektrosound gymnastisch durch die Rolle: ein

patziges Club-Gör, das sich halb ironisch, halb kokett zum Publikum

hin verbiegt und Pfötchen gibt. Lauter falsche Töne und

abgegriffene Gesten. Nichts, was herausforderte. Lulu als Sprechpuppe

mit Phrasen wie aus einem Judith-Butler-Proseminar. Die Textfassung

als Sprechblase. Seltsamerweise ist der Schluss die einzige Stelle

des mit Theorie-Quark zugekleisterten Abends, die nicht

pamphletistisch wirkt. Die »Sexarbeiterin« Lulu in London braucht

keinen Killer als Gegenüber mehr. Die Freier sind alle in ihr drin.

7., 23. und 29. März, Großes Haus, Düsseldorfer Schauspielhaus