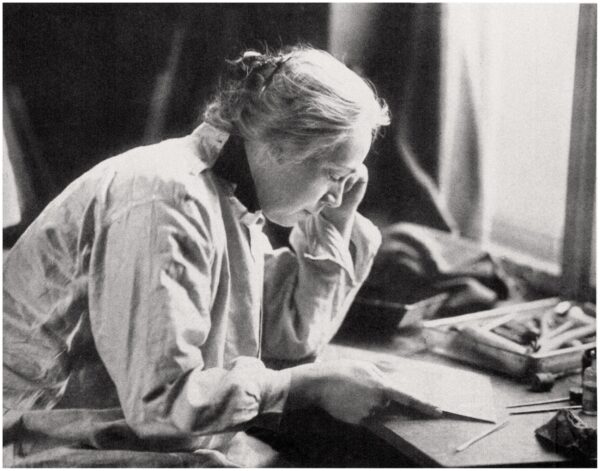

Drei Jahre lang war das Käthe Kollwitz Museum in Köln geschlossen. Mit »Kollwitz neu sehen« eröffnet das mitten in der Innenstadt gelegene Haus zum 40. Jubiläum neu.

Soziale Ungleichheit. Politische Umbrüche. Geschlechterrollen und das Leben von Frauen in schwierigen Zeiten. Die Themen der Künstlerin Käthe Kollwitz (1867-1945) waren niemals von gestern – so drängend wie heute jedoch waren sie aber selten. Es wird also höchste Zeit für die Wiedereröffnung des ersten Museums, das sich einzig Käthe Kollwitz widmete – das Käthe-Kollwitz-Museum Berlin eröffnete drei Jahre später.

Katharina Koselleck arbeitet schon seit 2008 für das Kölner Museum, das sie heute leitet. In dieser Zeit, vor allem in den vergangenen Jahren, habe sich das Interesse an der Kollwitz vervielfacht, ablesbar an den Leihanfragen aus aller Welt, sagt sie. Straßburg, Zürich, das Städel in Frankfurt, das MoMA in New York, zuletzt Kopenhagen widmeten der Künstlerin Einzelausstellungen. »Allein für die Leihgesuche könnten wir eine eigene Stelle brauchen.«

Der Grund liegt für Koselleck auf der Hand: »Viele Häuser schauen auf die Zeit vor 100 Jahren zurück, als die Stimmung in Richtung Nationalsozialismus kippte, und da gehört Käthe Kollwitz mit ihren pazifistischen Plakaten und Positionen unbedingt dazu.« Doch es gibt noch einen anderen Grund, der die große Kollwitz-Welle befördert hat: die überfällige Stärkung weiblicher Kunst in vielen Museen.

Der Kunstmarkt liebt sie

Dabei ist die Berliner Künstlerin alles andere als eine »Quoten-Frau« der Kunstwelt. Schon zu Lebzeiten schrieb sich Käthe Kollwitz ein in die Riege bedeutender internationaler Künstler*innen. Sie war die erste Villa-Romana-Preisträgerin und 1919 als erste Frau Professorin der Preußischen Akademie der Künste. Auch der Kunstmarkt liebt sie: »Die Arbeiten der Kollwitz waren im Wert immer stabil, die Tendenz ging eher nach oben – aber heute erzielen sie noch einmal deutlich höhere Preise«, sagt Katharina Koselleck.

Umso besser für die Kreissparkasse Köln als Trägerin des Museums. Sie hatte die Sammlung 1983 angekauft, spendiert ihr nun ein energetisch saniertes und rundum renoviertes Zuhause – und investierte zudem in circa 20 neue Ankäufe, darunter eines der wenigen Ölgemälde der Künstlerin, ein Selbstbildnis. Dazu kommen zusätzliche Dauerleihgaben. Und so kann Koselleck mit ihrem Kuratorinnen-Team nun zu neuen Perspektiven auf die Jahrhundert-Künstlerin einladen.

Der Rundgang auf den beiden Ebenen der vierten Etage im neu so benannten »Kollwitz Forum« am Neumarkt verläuft noch immer chronologisch. Dennoch erkunden die Besucher*innen auf den 1000 Quadratmetern neue Wege durch das Werk – es reicht von Aktdarstellungen und zeitlebens geheim gehaltenen expliziten Liebesszenen über Selbstbildnisse und politische Grafiken bis zu den Themen Trauer, Tod und Verlust.

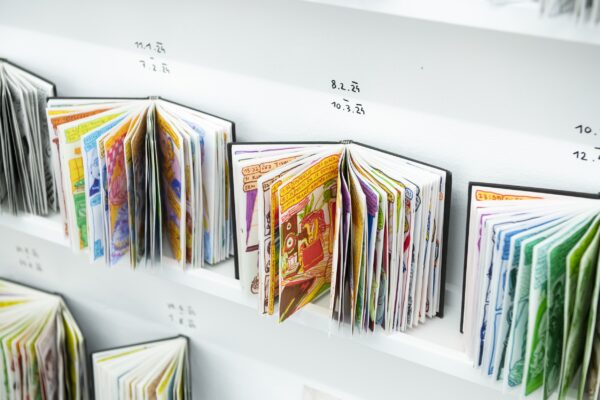

Gegliedert wird der Rundgang nach wie vor durch ihre großen Zyklen, »Ein Weberaufstand« und »Bauernkrieg«. Ein Fokus der aktuellen Ausstellung liegt dabei auf der Technik: »Man kann Käthe Kollwitz quasi beim Arbeiten über die Schulter schauen. Man erkennt, was sie zart, was mit mehr Nachdruck gezeichnet hat«, sagt Katharina Koselleck. In mehreren Schritten vollziehen Besucher*innen nach, wie die Künstlerin ein Plakat entstehen ließ – vom Entwurf über das Umdruckpapier bis zum fertigen Plakat.

Neue Werkstatt

Im Erdgeschoss konnte das Museum die langersehnte Werkstatt einrichten – endlich stehen eigene Vermittlungsräume bereit. An einem Technik-Tisch werden die verschiedenen Drucktechniken des Bauernkrieg-Zyklus digital erklärt. Dazu kommen eine historische Lithopresse und ein virtuelles Atelier. Hier kann man in den Arbeitsraum der Künstlerin eintauchen, der sich direkt neben der Arztpraxis ihres Mannes befand.

An einer Kreativ-Station kann man aus Kollwitz-Motiven und mit KI-Einsatz selbst Plakate gestalten. Hier zeigt sich besonders, wie aktuell die Themen der gesellschaftlich engagierten Künstlerin nach wie vor sind – etwa der damalige Streit um den Abtreibungsparagrafen, die Forderung nach mehr Spielorten für Kinder in der Stadt oder die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie.

Auch die analoge Ausstellung vier Etagen höher wurde digital erweitert: Mit QR-Codes gelangen Interessierte zu Filmen, vergleichenden Abbildungen oder gesprochenem Text und können so tiefer eintauchen in das Schaffen. Was die Arbeiten von Käthe Kollwitz so besonders macht, erleben viele jedoch ganz unmittelbar, auch ohne Vermittlung. »Aus den Häusern, die Kollwitz zum ersten Mal ausstellen, hören wir oft, dass die Mitarbeiter*innen plötzlich ungewöhnlich viel Kontakt mit den Besucher*innen haben«, sagt Koselleck. »Käthe Kollwitz‘ Kunst macht etwas mit den Menschen. Viele haben ein starkes Mitteilungsbedürfnis, einige weinen vor ihren Arbeiten.«

Ganz entgegen heutigen Rezeptionsgewohnheiten führt Kollwitz die Brutalität des Krieges oder der Armut nicht direkt vor Augen. »Sie zeigt die Folgen, das Damit-Leben-Müssen«, sagt die Museumsleiterin. »Mit wenigen Mitteln erzielt sie große Emotionen. Sie übersetzt das Urmenschliche in allgemeingültige Bilder. Das nimmt die Betrachter bis heute mit.«

Schon die Zeitgenossen von Käthe Kollwitz haben das erkannt. Max Lehrs, Direktor des Dresdner Kupferstich-Kabinetts, begann schon Ende des 19. Jahrhunderts, ihre Arbeiten zu sammeln – musste sich für die Investition in »weibliche Kunst« aber noch rechtfertigen. So schrieb er 1901: »Die Wirkung dieser durch den herben Ernst ihres Stimmungsgehaltes wie durch die freie und energische Handhabung der Radirnadel gleich ausgezeichneten Blätter war eine um so verblüffendere, als man erfuhr, daß sie von der Hand einer Dame herrührten. Nicht allein der Stoff, sondern die männliche Kraft der Charakteristik, die Kühnheit des malerischen Vortrages widersprachen so sehr Allem, was man bisher in der bildenden Kunst von Frauenhand kannte, daß man geradezu vor einem Räthsel stand.«

»KOLLWITZ NEU SEHEN«, KÄTHE KOLLWITZ MUSEUM KÖLN,

11. OKTOBER BIS 15. MÄRZ 2026.

11./12. OKTOBER: KOLLWITZ-FEST ZUR WIEDERERÖFFNUNG, EINTRITT FREI.