Eine Bushaltestelle mitten im Nirgendwo, das ist in der deutschen Provinz eigentlich nichts Besonderes. Eine Bushaltestelle, an der selbst theoretisch kein Bus halten kann, weil sie gar nicht ans Straßennetz angebunden ist, hingegen schon. Zu finden ist sie im Skulpturengarten des Kunsthauses NRW in Kornelimünster – und sie sagt viel aus über diesen unbedingt sehenswerten Kunstort.

Die Künstlerinnen Selma Gültoprak und Vera Drebusch haben die »Bushaltestelle Deutschland« aus der Kölner Innenstadt auf die große Gartenwiese der ehemaligen Reichsabtei verfrachtet. Sie gehört dort zur aktuellen Ausstellung »Garten der Fragmente«. Mit ihren Graffiti-Tags und Aufklebern (»Refugees welcome!«) erzählt sie vom Großstadtleben, das Kunst gebiert, erinnert aber auch daran, dass man sich hier – wenn überhaupt noch – am Rand des urbanen Raums befindet. Die Anreise per ÖPNV ist gar nicht so einfach. Besser man nimmt das Auto und verbindet den Besuch des Kunsthauses mit einer Wanderung im Hohen Venn – oder nutzt gleich das Fahrrad und kommt über den wunderschönen Vennbahn-Radweg, dessen erste Etappe von Aachen ins ostbelgische Raeren über Kornelimünster führt.

Auch in den Eigenpublikationen des Kunsthauses wird stark mit den Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung der alten Abtei geworben. Aber die Ausstellungen sind auch ganz ohne Wanderlust definitiv eine Reise wert – zumal Besucher*innen sie an einem spannenden Ort mit reicher Geschichte erleben. Diese Geschichte erzählt der überaus freundliche Museumsmitarbeiter gerne gleich beim Empfang im Hauptgebäude, nicht ohne Rückversicherung, dass man sie auch wirklich hören möchte.

Offenes Museum

Also: Bereits 814 gründeten Benediktiner das Kloster nahe Aachen, das später Kornelimünster genannt wurde – so wie heute der gesamte Ortsteil heißt. Im Mittelalter wurde der Bau mehrfach zerstört und wiederaufgebaut, ab 1721 entstand unter Abt Hyazinth Alfon von Suys ein dreiflügeliger Neubau im Stil des maasländischen Barock. Auch eine Kirche gehört bis heute zur Anlage. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts verließen die Mönche das Kloster. Seit 1874 ist das Land Eigentümer der Immobilie, die im Nationalsozialismus als »Heimatmuseum« und nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeitlang als Wehrmachtsarchiv genutzt wurde.

1948 debattierte der Kulturausschuss des Landtags NRW über ein Programm zur Unterstützung notleidender Künstler – durch Ankäufe. Die Sammlung »Kunst aus NRW« wurde geboren, ist seit 1976 in Kornelimünster untergebracht und wird seit 1995 (und vor allem nach dem Neustart unter der Leitung von Marcel Schumacher 2015) als ansprechende, wechselnde Ausstellungen im Stil eines offenen Museums präsentiert. Der Eintritt ist generell frei.

Gleich drei hochinteressante Ausstellungen zieren aktuell die unterschiedlichsten Gebäudeteile. Im Haupthaus die bis 5. März 2023 bestehen bleibende Haut-Schau mit rund 100 Positionen aus der über 4000 Werke umfassenden Sammlung: »Aufbrechen – Kunst im Rheinland und in Westfalen von 1912 bis heute«. Kuratorisch chronologisch angelegt zeugt sie von Brüchen und Umwälzungen des 20. Jahrhunderts und zeigt Arbeiten bis fast in die Gegenwart. Zwischen den Decken- und Wandgemälden, die von der Klostervergangenheit künden und zum Beispiel den »Sturz der heidnischen Götter« zeigen, begegnen einem beim Rundgang immer wieder echte Hochkaräter.

Die schwarz-weißen Fotografien von Albert Renger-Patzsch etwa erzählen von den krassen Umwälzungen in der Industrielandschaft Ruhrgebiet in den 1930er Jahren. Menschen an Maschinen wirken futuristisch wie im Fritz-Lang-Film, qualmende Zechen im Hintergrund einer bäuerlichen Winteridylle zeugen von der Alltagswirklichkeit des eigentlich nicht-urbanen Raums und der virulent werdenden Umweltbelastung. Zwischen Werken wie Ernst Mollenhauers »Dorfstraße in Frankreich«, Hans Arps um 1960 aus Wolle gewebtem Farbspiel oder den Quadraten von Josef Albers lassen sich viele Abstufungen der Entwicklung vom Figürlichen zum Abstrakten erkennen.

Spätestens, wenn man auf Gerhard Richters »Portrait Dieter Kreutz« stößt, ist klar, dass hier viele Werke der größten Künstler*innen nicht nur landes-, sondern weltweit zu den Sammlungsschätzen gehören. Dazwischen gab es noch einen hochinteressanten Exkurs zum in NRW wichtigen Thema »Kunst am Bau« und den politischen Diskussionen darum, wie viel nicht-figürliche Werke Menschen im öffentlichen Raum eigentlich vertragen können.

Spooky!

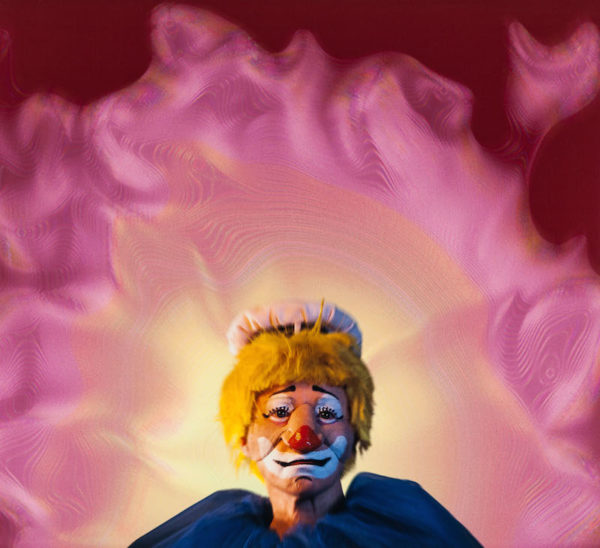

Die einzelnen Räume unterschiedlichster Größe und Lichtwirkung tragen Überschriften wie »Neuanfang in Ruinen«: Hier ist Werner Heusers »Gruppe am Feuer« von 1949 zu sehen, zugleich ein Bild der Schwierigkeiten der Nachkriegsjahre und ihre Romantisierung. Teilweise hängen Bilder links oben über dem Türrahmen, manchmal stehen Skulpturen in Fluren und Gängen. Wolf Vostells Plastik »Erbsentennisdampfschuh« liegt klassisch in einer Glasvitrine, in einem von der Decke baumelnden Käfig bewegt sich ein kopfloses Fell – spooky! – es ist Günter Weselers »Atemobjekt«. Daneben hängen Fotos einer Beuys-Aktion. Das hier ist natürlich der Fluxus-Raum – und man erinnert sich traurig, dass ganz in der Nähe die legendäre Galeristin Inge Baecker 2021 bei der Flut ums Leben kam. Sie hatte sich für die Fluxus-Kunst stark gemacht.

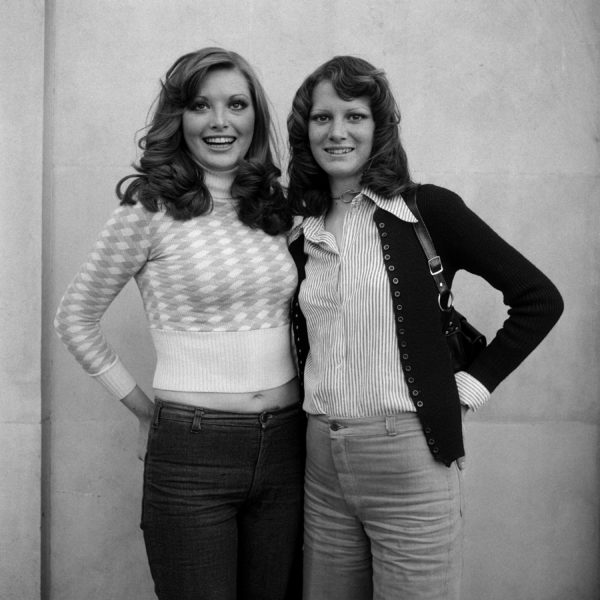

Auch das Kunsthaus in Kornelimünster hatte unter der Flut zu leiden, als das Wasser im Untergeschoss stand. Kunst wurde glücklicherweise nicht zerstört und so sind heute die mitunter spannendsten Positionen im wieder klar Schiff gemachten Erdgeschoss zu finden: Die Ausstellung, die dort und auch in Kellergewölben oder Nachbargebäuden zu finden ist, heißt »22/21. – Gemeinschaft und Gemeinschaften« und zeigt Positionen von ab 1970 geborenen Künstler*innen. Zum Beispiel Martin Brands Portraits, die irritierend zwischen Foto und Video changieren, und die Jugendliche zeigen, die von ihrer Kleidung und ihrem Habitus klar einer Gemeinschaft oder Subkultur angehören.

Die in Dortmund arbeitende Silke Schönfeld hat sich in ihrer dokumentarischen, kühl einordnenden Videoarbeit »Ein Prozent – imagined communities« mit einer sächsischen Bürgerinitiative beschäftigt, die Protestaktionen gegen die deutsche Migrationspolitik organisiert. Und die in Russland geborene und in der Ukraine aufgewachsene Künstlerin Alisa Berger zeigt im Keller eine Arbeit, die aus einem Schaufenster mit Spitzenvorhang, Lichtspiel und Technomusik besteht. Sie bezieht sich auf eine Avantgarde-Galerie, die im georgischen Tiflis hinter solch einem Vorhang quasi versteckt agierte, und die Musik des Produzenten Michail Todua, der in Georgien ohne rechtlichen oder finanziellen Beistand über fünf Jahre im Gefängnis saß.

Voll von diesen Eindrücken kann man nun zur Wanderung im Hohen Venn aufbrechen, aus dem Kopf in den Körper. Beim nächsten Besuch wird es möglicherweise noch mehr Eindrücke geben, denn das Kunsthaus NRW in Kornelimünster, das derzeit elf Mitarbeiter*innen hat, expandiert: Eine Künstlerresidenz im mittelalterlichen Teil des Gebäudeensembles und eine Gastronomie sind geplant – und noch mehr als bereits heute will man auch ein Ort der Forschung werden.

»Garten der Fragmente«, bis 13. November

»Aufbrechen – Kunst im Rheinland und in Westfalen von 1912 bis heute«, bis 5. März

2023

»22/21. – Gemeinschaft und Gemeinschaften«, bis 28. August