Wir wollen nicht vom Kino ablenken, sondern zum Kino hinlenken, zu dem, was es war und – wieder – ist. Bereits zum 48. Mal stellen wir einen Klassiker des deutschen und internationalen Films vor, der nicht immer zum Kanon gehört, aber eine Rarität und Kostbarkeit ist. Bei einem der Anbieter lassen sie sich ausleihen, als DVD kaufen, zur Not bei youtube besichtigen. Nur Netflix-Serien zu schauen, verengt den Blick.

Nein, zur Missionarin und Betschwester, aber auch zum Mädchen in Uniform taugt sie nicht. Die Mathematikerin Margit Fließer stellt Fragen, lacht da, wo es in der »Konflikt-Kommission« des Betriebs nicht angebracht ist, liest französische Zeitungen und lernt Englisch, ist schüchtern und kess, eigensinnig – und allein. Die gesellschaftlich zu- und vorgeschriebene Passivität der Frau im Verhältnis zum Mann hat auch im real existierenden Sozialismus Bestand: trotz Berufstätigkeit. Aber »Acht Stunden sind kein Tag« wusste auch Fassbinder in seiner Fernsehserie aus dem Kölner Arbeiterleben. Margit sagt: »Wir haben alle Rechte. Aber einfach hingehen und sagen ‚Ich brauch’ Dich, Dich will ich haben’, dieses Recht ist für uns noch nicht erobert. Aber wer soll’s uns auch erobern, wenn nicht wir.«

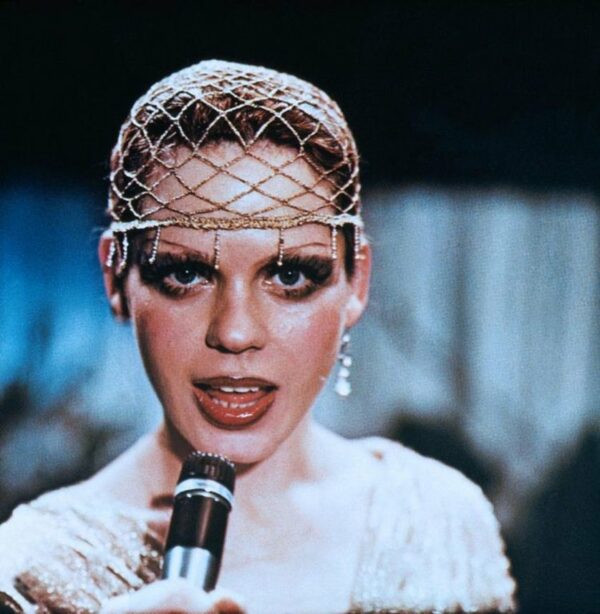

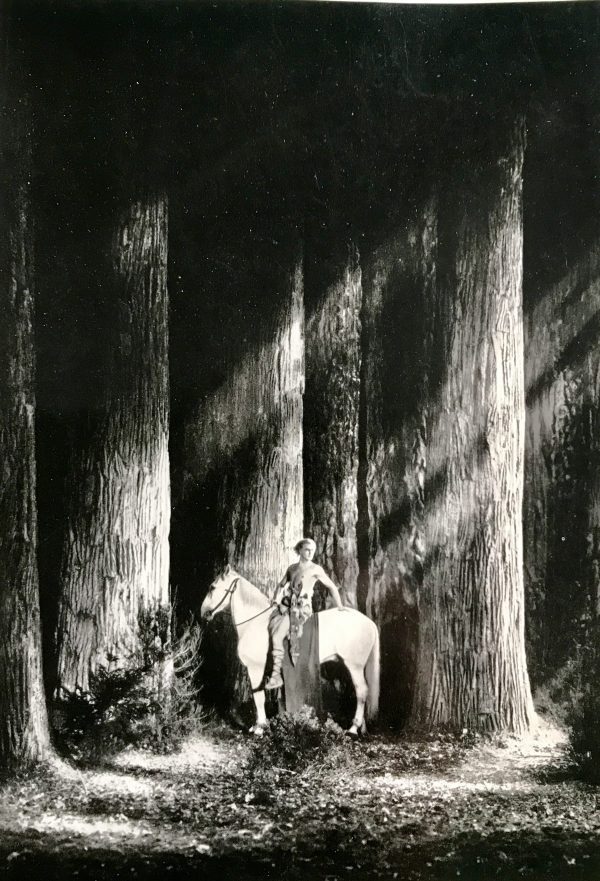

Jutta Hoffmann ist in dem von Brechts Lehren nicht unbeeinflussten Film »Der Dritte« von Egon Günther mit das beste, was die DEFA der DDR zu bieten hatte und viel zu selten aus den Archiven geholt wird. Der Film aus den frühen 70er Jahren gibt gewissermaßen die ostdeutsche Antwort auf die Kino-Geschichten von Claude Sautet mit Romy Schneider. Erzählt werden auch hier »Die Dinge des Lebens« und »Eine einfache Geschichte«.

Energisch und ganz bei sich

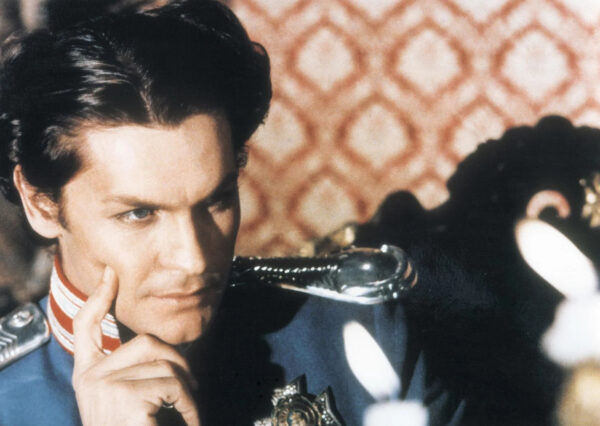

Rotblond, zart, schalkhaft, spröde, reell, energisch und ganz bei sich, so war und blieb: die große Jutta Hoffmann, die, wäre die Welt eine andere gewesen, in Hollywood Shirley MacLaine und Mia Farrow hätte Konkurrenz machen können. In Einar Schleefs skandalverursachender Inszenierung am Berliner Ensemble von Strindbergs »Fräulein Julie« (1975) turnte sie über die Stuhlreihen des Theaters am Schiffbauerdamm und brachte es beinahe zum Wanken. Überhaupt hat sie mehrmals mit Schleef gearbeitet und in seiner letzten Inszenierung »Verratenes Volk« auf der Bühne des Deutschen Theaters die Rosa Luxemburg gespielt. Auch war sie eine großartige, sensibel räsonierende Kommissarin Wanda Rosenbaum im »Polizeiruf« Brandenburg für nur vier, jedoch bis heute sehenswerte Folgen.

Lilli Palmer hat über die junge Kollegin als vor nervöser Intelligenz flirrende Adele Schopenhauer gesagt, während sie für die Thomas-Mann-Verfilmung »Lotte in Weimar« gemeinsam vor der Kamera standen (ebenfalls unter Regie von Egon Günther), dass sie sich im Westen »keine Andere denken könnte, die sich mit der Jutta Hoffmann vergleichen« ließe.

Egon Günther, der nach Kontroversen um seinen Fernsehfilm »Ursula« 1978 aus dem Verband der Filmschaffenden austrat, die DDR verließ und in der Bundesrepublik arbeitete, um 1990 in die alte Heimat zurückzukehren, gelang mit »Der Dritte« ein präzises, differenziertes Lebensbild: nicht sozialistischer, sondern überhaupt Realismus, poetisch und alltäglich, wahrhaftig und weltfromm. Was Jutta Hoffmann spielt, hat Format und macht Sinn.

Margit hat zwei Töchter, Anna und Dagmar, und ist den Männern (der Zweite ein blinder Musiker – Armin Mueller-Stahl) überlegen, auch wenn die klug tun, intellektuell und wichtig oder am Ende republikflüchtig sind. »Eigene Werte finden«, bemerkbar und erkannt werden – darum geht es Margit. Die auch Angela heißen könnte… »Der Dritte« ist dann Hrdlicka. So ganz trauen wir dem Glück nicht. Die feine Ironie macht einen Strich durch die Rechnung mit zwei Unbekannten: Mann und Frau. Dennoch: Hochzeit und Liebe und Braut in Weiß.

Hätte das Politbüro Filme wie diesen gesehen, begriffen und Lehren daraus gezogen, wäre der moralische Staatsbankrott vermeidbar gewesen.