Wir wollen nicht vom Kino ablenken, sondern zum Kino hinlenken, zu dem, was es war und – wieder – ist. Bereits zum 42. Mal stellen wir einen Klassiker des deutschen und internationalen Films vor, der nicht immer zum Kanon gehört, aber eine Rarität und Kostbarkeit ist. Bei einem der Anbieter lassen sie sich ausleihen, als DVD kaufen, zur Not bei youtube besichtigen. Nur Netflix-Serien zu schauen, verengt den Blick.

Kein Filmregisseur hat uns mehr Tränen weinen lassen: um den Schwarz-Afrikaner Cinque, den der Supreme Court frei spricht von seinem Sklavendasein (»Amistad«). Um die Afro-Amerikanerin Celie, gespielt von Whoopi Goldberg, in ihrem Befreiungskampf (»Die Farbe Lila«). Um die geretteten Schindler-Juden und die Unzahl Ermordeter während der Shoah. Und um einen kleinen Jungen und einen knautschigen Außerirdischen, die das Unmögliche möglich machen.

Steven Spielberg beweist, wie Pathos und Naivität zusammengehören. Und dass es – entgegen der täglich gegebenen miserablen Vorstellung des trüben Narzissten, ruchlosen Kriminellen und Umstürzlers zum Bösen im Weißen Haus – den aufrechten Amerikaner gibt, ausgestattet mit Gerechtigkeitsempfinden, einem Gespür für das individuell Besondere, Engagement für die Schwachen und der Tugend uneigennützigen Handelns. Auf der Leinwand und in Wirklichkeit.

Amerika, wo es am amerikanischsten ist: in den Suburbs mit schlichten Eigenheimen, wo an den Garagenfassaden Basketball-Körbe hängen. In seiner porentiefen Sauberkeit sieht es aber nicht unheimlich aus wie bei David Lynch und verströmt aber auch nicht Frank Capras unverbrüchlichen Optimismus. Die Welt scheint in Ordnung zu sein. Das jedoch beruht auf Täuschung. Spielberg sucht das Heil in der Familie, aber was er findet, ist der Riss in ihr.

Während in den Hügeln oberhalb von L.A. der nächtliche Himmel glüht und uns nicht wundern würde, wenn ein Stern aufginge, gehen in der großen Stadt die Menschen ihrem Alltag nach, essen, schlafen, schauen fern, müssen morgens zur Schule oder zur Arbeit. So auch Elliott und seine Geschwister Michael und Gertie, die keinen Vater mehr haben – so wenig wie ihre Mutter Mary einen Ehemann. Er hat sie allein gelassen.

E.T. ist der komischste kleine Kerl – braunhäutig schrumpelig, mit Telleraugen und ausfahrbarem Hals – seit Charlie Chaplin und wie der Tramp zur Ikone geworden. Der Außerirdische, dessen Leute ihn zu Erkundungszwecken von Bord ihres Raumschiffs lassen und schlicht vergessen, versteckt sich auf dem Grundstück dieser unvollständigen Familie und findet einen Freund in Elliott, dem traurigen Jungen, der mit seinem Anfangs- und Endbuchstaben heißt wie das Wesen aus der Ferne genannt werden wird: E.T. Nein, viel mehr als das: seinen Lebensmenschen, seinen Blutsbruder, sein Alter Ego. Das Herz von E.T. wird schlagen wie Elliotts Herz. Sein Atem wird sein wie Elliotts Atem. Es ist die vielleicht innigste Liebesgeschichte in der Geschichte des Films. Auf immer und ewig.

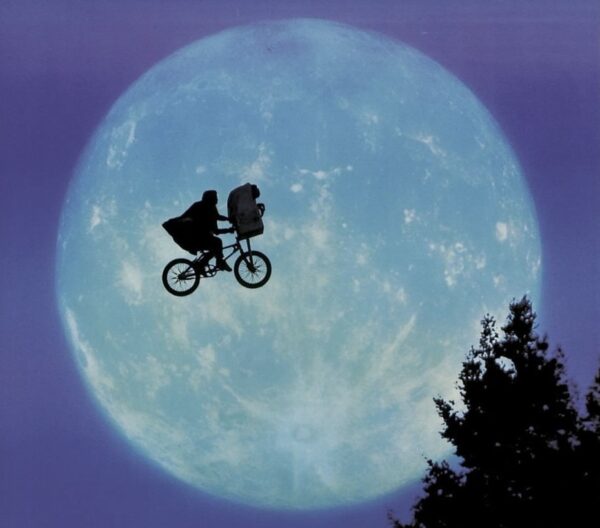

Der Science-Fiction-Film »E.T.« ist auch eine Komödie, die mit Trivialmythen spielt, ist ein Abenteuerfilm, in dem eine Fahrradrennjagd abhebt und beim staunenden Zuschauen ein Gefühl in der Magengegend auslöst, als säßen wir in der Achterbahn, ist sogar ein Thriller. Kinder gegen Erwachsene, Glaube gegen die Rationalität von Politik und Wissenschaft, Unschuld gegen Strategien von Nützlichkeit.

Das Drehbuch von Melissa Mathison orientiert sich am biblischen Geschehen und wiederholt den Lebens- und Leidensweg Jesu: Geburt, Passion, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt (in einem strahlenden Finale, erhebend wie ein Bach-Choral). Es mag überraschen, dass der Jude Spielberg die christliche Botschaft nacherzählt. Aber er schuf mit »E.T.« auch seine eigene messianische Botschaft. Schaut man jetzt auf die USA, ist Spielbergs Film von 1982 ein Lichtzeichen aus einer besseren Welt. Denn auch die unendlichen Fernen des Universums sind uns wohlgesonnen. Daran können wir nun nicht mehr glauben.