Seit 35 Jahren sammelt eine private Initiative alles, was mit dem Thema Migration zusammenhängt. In Köln-Kalk soll nun ein Museum für diese riesige Sammlung zeitgeschichtlicher Dokumente entstehen. Doch wie wird das neue Museum namens Selma aussehen?

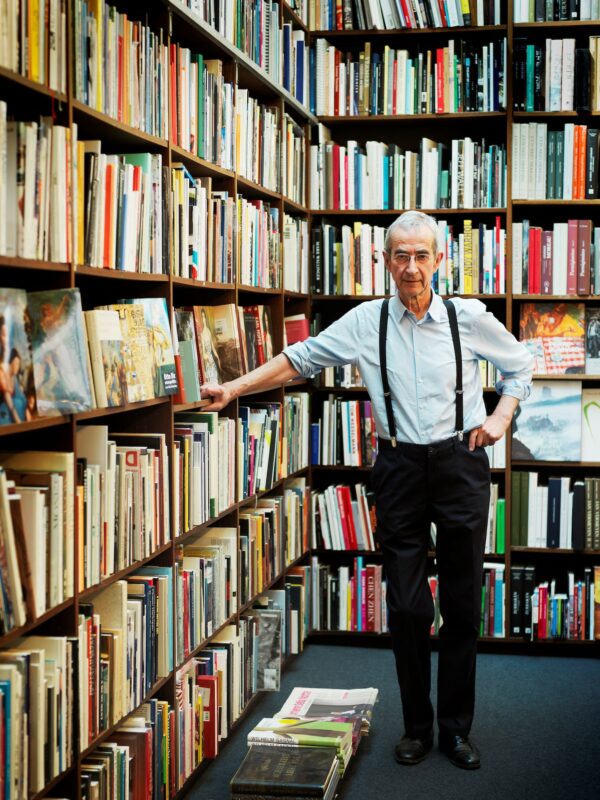

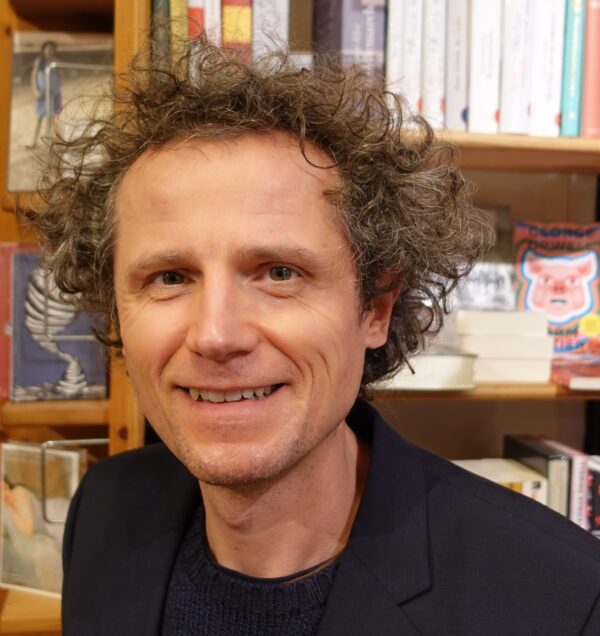

Eine Miniatur-Karavelle aus Silber. Eine Mutter in Portugal hatte sie einst ihrem Sohn mitgegeben, der zur See fahren wollte – aber dann nach Deutschland kam, um zu arbeiten. Ein sogenannter Gastarbeiter, der erst mit der Rente in sein Heimatland zurückging und die Karavelle an seine Nichte weitergab, die sich in einen Erasmus-Studenten aus Deutschland verliebt hatte. Eines von vielen Stücken aus der Sammlung von DOMiD, dem Dokumentationszentrum und Museums über Migration in Deutschland – und das Lieblingsstück des Geschäftsführers Robert Fuchs.

Rund 150.000 Objekte umfasst diese Sammlung schon jetzt – und soll nun endlich ein Zuhause bekommen: Selma heißt das geplante Museum in einer alten Industriehalle in Köln-Kalk, für das nun erste Planungsideen vorgestellt wurden. Das Stuttgarter Atelier Brückner, das auch die Ausstellung des Kölner Rautenstrauch-Joest-Museums gestaltete, war mit seinem Entwurf als Sieger aus einem europaweiten Vergabeverfahren hervorgegangen. Dabei möchten sie die alte Vorstellung eines Museums hinter sich lassen und sich an einer neuen Definition des Internationalen Museumsrats Icom orientieren: Neben den Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen und Ausstellen soll es auch um Nachhaltigkeit, Diversität, Barrierefreiheit und Partizipation gehen.

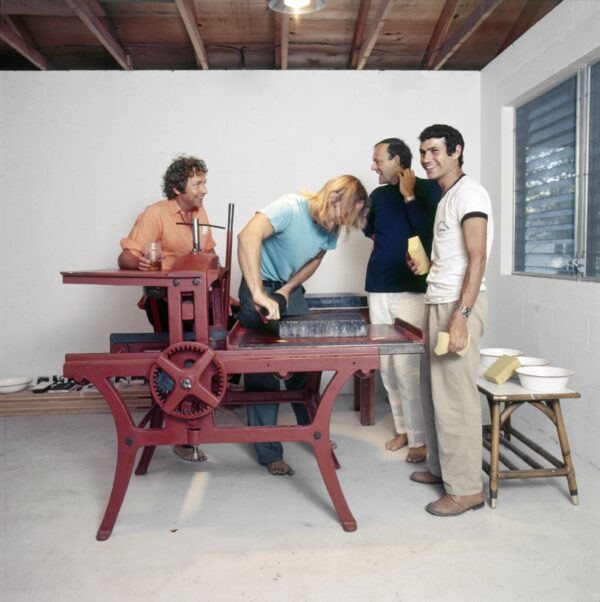

Als »neues, progressives Museum« beschreibt Michael Casertano vom Atelier Brückner das Museum Selma, das er als »Nukleus für die kulturelle Entwicklung« des gesamten Areals sieht. Dabei handelt es sich um das Gelände von Klöckner-Humboldt-Deutz in Köln-Kalk. Zwei über 200 Meter lange, direkt aneinander anschließende Hallen – 70A und 70B – werden von der Stadt Köln für das Museum zur Verfügung gestellt. 1913 bis 1916 errichtet, hatte sich in ihnen zunächst eine Spezialgießerei befunden, später wurden dort Industriegüter verarbeitet – und bis auf Meister und Vorarbeiter arbeiteten früher ausschließlich sogenannte Gastarbeiter hier.

Um die Geschichte des Gebäudes sichtbar zu machen – aber auch um nachhaltig zu bauen – möchte das Planungsbüro möglichst viele Bauteile der Hallen erhalten: Der Weg ins Innere soll sich an Gleisen orientieren, Kranbahnen als Aufhängung für Schiebetüren genutzt werden, alte Wandflächen sichtbar bleiben und auch der markante Querschnitt der nun als Eingangs- und Aufenthaltsbereich genutzten Halle 70A soll erfahrbar sein. Von ihrem längs verlaufenden Oberlicht sollen die Besucher*innen in das Museum »gezogen« werden, in der anschließenden Halle 70B bieten wiederum die quer verlaufenden Oberlichter Orientierung. In ihr befinden sich die Ausstellung, aber auch Veranstaltungsräume, Büros und Sammlungsflächen.

Den zentralen Bereich der Ausstellung bildet eine in acht Jahrzehnte unterteilte, kreisförmige Chronologie, die auch mit Deckenelementen in der hohen Halle gefasst wird. Sie ist nicht linear und versinnbildlicht so, dass Migration fortlaufend ist. Von diesem zeitlichen Überblick gehen die Konzepträume ab, die sich einzelnen, übergeordneten Themen widmen und sie vertiefen. Anders als die Chronologie sind diese Konzepträume mit einem eigenen Dach versehen, bekommen kein natürliches Licht und vermitteln so eine intensivere Atmosphäre. Sie sollen wie alle neuen Bauteile als lasierte Holzkuben in den Bestand eingestellt werden. Das schafft eine Flexibilität in der Nutzung und erfüllt zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit, denn sie können einfach wiederverwendet werden – anders als komplex aufgebaute Materialien, deren einzelne Bestandteile nicht wieder voneinander getrennt werden können.

Besonders viel Wert legt das Planungsbüro darauf, die Schwelle für den Museumsbesuch niedrig zu halten und alle Personengruppen einzuladen, sich dort aufzuhalten, egal, ob sie ins Museum gehen oder nicht. Dabei wird die direkt vor dem Museum liegende Halle 71 in die Überlegungen einbezogen. Sie soll von der Stadt Köln zu einer überdachten Freifläche umgestaltet werden. Zu ihr möchten die Planer*innen die Eingangshalle des Museums im unteren Bereich komplett offen gestalten. Die Eingangshalle und die daran anschließende »Agora« sollen zu einem »dritten Ort« werden, also einen Aufenthalt ohne den Zwang zum Konsum ermöglichen. Das Intro in die Ausstellung mit markanten zeitgeschichtlichen Darstellungen auf Paneelen ist weithin sichtbar und ohne Ticket zugänglich.

Neue Publikumsgruppen zu erschließen, ist auch das Interesse des Vereins DOMiD: Das Museum Selma solle ein Ort für alle sein und auch diejenigen anziehen, die sonst kein Museum besuchen, sagt sein Geschäftsführer Robert Fuchs. Es solle keinesfalls ein Museum nur für Menschen mit Migrationshintergrund sein, »aber natürlich werden ihre Geschichten dort erzählt und sie werden sich so im Museum wiederfinden«.

Vorsicht Trigger

Schon im Planungsprozess wurde Beteiligung groß geschrieben: In vier »DOMiD-Labs«, die jeweils knapp ein Jahr liefen, wurden Fragen diskutiert: Wie können sich Menschen im Museum begegnen? Wie kann eine Ausstellung aussehen, die dem Museum ermöglicht, auf aktuelle Debatten zu reagieren? Die Ergebnisse dieser Workshops mit unterschiedlichen Personengruppen sollen nun in die Konzeption der Ausstellung einfließen.

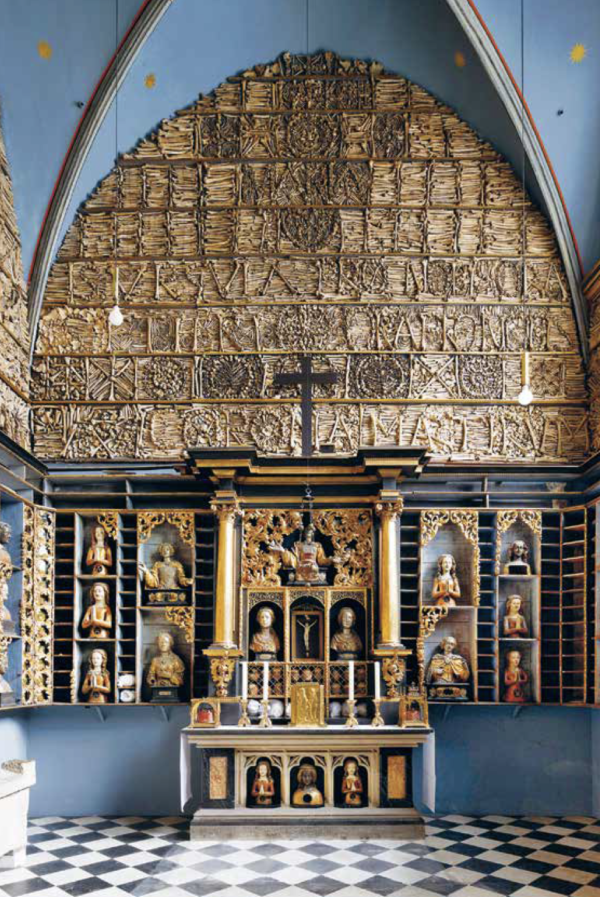

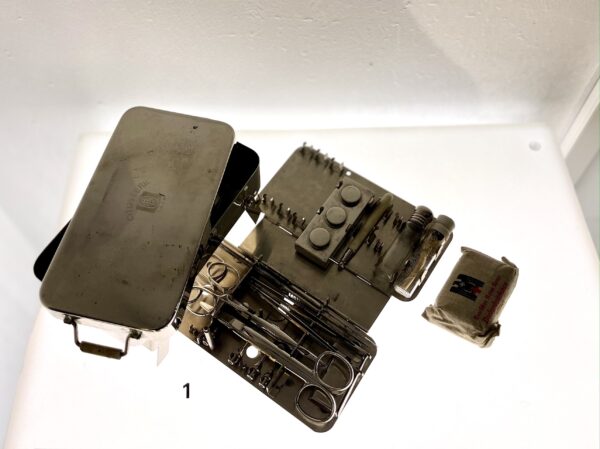

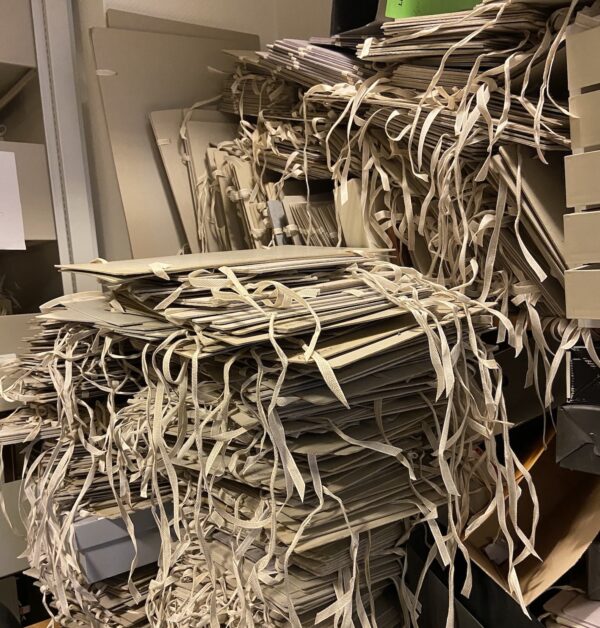

Im letzten »DOMiD-Lab« wurde unter dem Titel »Vorsicht Trigger« auch über die Frage diskutiert, wie Gegenstände ausgestellt werden können, die Rassismus, Krieg, Flucht oder Verfolgung symbolisieren, ohne eine Retraumatisierung auszulösen. Denn die Sammlung, die seit 1990 von einer migrantischen Selbstorganisation zusammengetragen wurde, umfasst nicht nur alltägliche Gegenstände, sondern beschäftigt sich auch mit Rassismus und Gewalt. Darunter ist etwa ein Nagel aus dem Anschlag des NSU 2004 in Köln-Mülheim. Sie umfasst Dokumente, Foto-, Film- und Tonaufnahmen, Flugblätter und Plakate, aber auch zahlreiche dreidimensionale Objekte. Schwerpunkt sind sozial-, alltags- und kulturgeschichtliche Zeugnisse der Zeit nach dem ersten Anwerbeabkommen von 1955, mit dem sogenannte Gastarbeiter aus ihren Heimatländern geholt wurden, um Deutschland zum Wirtschaftswunder zu verhelfen. Und so gibt es auch Anwerbeschilder aus der Verbindungsstelle in Istanbul. Der Verein DOMiD hat sie davor bewahrt, mit dem Abriss der Verbindungsstelle auf dem Müll zu landen. Auch eine orangefarbene Plastikwanne ist dabei, mit der ein griechisch-orthodoxer Priester durch das Land reiste und Taufen durchführte, weil es noch keine eigenen Kirchen gab. Dazu ein Kleid von einer Schneiderin aus Togo. Viele Spenden und Nachlässe wurden für das geplante Museum übergeben, und obwohl es sich um die bundesweit größte Sammlung zur Migrationsgeschichte handelt, wird das Kurator*innenteam wohl für die vertiefenden Konzepträume noch gezielt nach Dokumenten und Objekten suchen, meint Geschäftsführer Robert Fuchs, um einzelne Lücken zu schließen. Bislang gibt es das Migrationsmuseum nur als etwas träges digitales Museum oder auf Instagram. 2027 soll mit dem Bau des Museum Selma begonnen werden. Das Land NRW und der Bund fördern es jeweils mit rund 22 Millionen Euro, um insbesondere die Themen Digitalisierung und Partizipation noch weiter auszubauen, werden derzeit aber noch Partner aus der Privatwirtschaft gesucht. Die Fertigstellung ist für 2029 geplant.