Ein

Irrtum wäre es und kein unerheblicher, diesen schmalen Band als

soziologische Studie zu lesen. Die Fehleinschätzung erfolgte

bereits, durch die Rezensentin der Zeit.

»Wer hat meinen Vater umgebracht« (ohne Fragezeichen) ist eine

doppelte éducation sentimentale, die des Sohnes und die seines

Vaters. Ein einziger großer Monolog des Édouard Louis, gerichtet an

ein »Du«.

Nicht

nur, weil Louis ihn an einer Stelle zitiert, steht im Hintergrund der

Soziologe Didier Eribon und dessen »Rückkehr nach Reims«. Dieses

auch in Deutschland bis in den Bundestag hinein vieldiskutierte Buch

ist beides: kluge Untersuchung darüber, wie der Verrat der

neoliberalen Politik an der Arbeiterklasse deren Hinwendung von der

kommunistischen Linken zur nationalen Rechten zur Folge hat, sowie

Recherche seiner persönlichen Geschichte. Eribon hat sich, wie

Louis, aus seinem Milieu gelöst, um einen hohen Preis – dem der

Verleugnung der eigenen Herkunft. Nur durch die radikale Abkehr vom

Elternhaus konnte er zu dem werden, der er ist: ein intellektueller

Akademiker und Homosexueller, der virtuos das Spiel der

Selbsttechniken beherrscht.

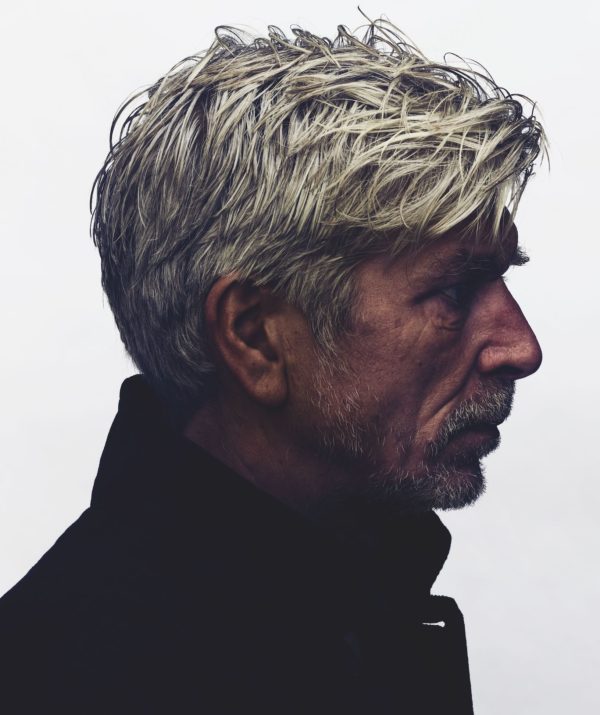

Édouard

Louis, geboren 1992 in Nordfrankreich und mit seinem

Befreiungs-Debütroman »Das Ende von Eddy« berühmt geworden, den

er als 22-Jähriger publizierte, geht einen ähnlichen Weg wie sein

Freund und Lehrer Eribon. Gewidmet hat er seine Vater-Erzählung dem

franko-kanadischen Filmwunder Xavier Dolan. Dessen erster

aufrührerischer Film, »J’ai tué ma Maman« mit dem symbolischen

Muttermord, korrespondiert hier mit dem Protest gegen den sozialen

Missbrauch am Vater. Wer trägt die Schuld? Die Verhältnisse!

Der

Sohn leistet mit seiner »konfrontativen Literatur«, wie er es

nennt, Erinnerungsarbeit: »Meine Erinnerungen sind erfüllt von dem,

was es nicht gegeben hat.« Es ist ein sich aus Splittern und

Fragmenten zusammensetzender Text, geschrieben aus dem Defizit und

der Negation: des Vaters, dem es an Bildung und Besitz, an

Möglichkeiten, an sprachlichem Ausdruck ermangelte. Des Sohnes, dem

der schweigende, kranke, körperlich geschundene Vater lange fremd

blieb, um dessen Aufmerksamkeit und Liebe er sich bemüht, den er in

seiner Kraft und Wehrhaftigkeit bewundert und in seinem

»Männlichkeitswahn« gefürchtet hatte. Dem er nun mit zärtlicher

Zuneigung begegnen kann. So konstruiert Louis Momente der Empathie,

wie aus dem Gefrierschrank vereister Gefühle entnommen, die endlich

auftauen.

Das

Vater-Porträt, verfasst als Brief, ist ein kunstvoll kunstloser

»Schrei«, ist ein klagendes und anklagendes »De Profundis« über

den Verlust eines Lebens in Würde, über einen Akt der Zerstörung,

für den er Namen nennt, von Chirac über Sarkozy und Hollande bis

Macron, und über normative Urteile, die Andere über ein

Menschen-Ich fällen: Weiße über Schwarze, Reiche über Arme,

Männer über Frauen, Heteros über Schwule, die Elite über

Unterprivilegierte. Im Frankreich der »Gelbwesten«-Bewegung öffnet

es noch einen anderen Resonanzraum.

Gleichzeitig

– Édouard Louis weiß das – setzt er auch mit diesem

imponierenden Buch, seinem dritten, die Machtverschiebung fort, die

als »Rache« an den Eltern, an Brutalität und Demütigung begann.

Er zeigt, wie sich die Beziehung neu definiert, wie das Gefälle sich

umgestaltet. Denn heute ist der Sohn, der als Kind voller Angst und

umgeben von Leere war, der Herr der Rede. Er schreibt dem Vater, der

in seinem Veränderungswillen Vorurteile überdenkt und ablegt, etwas

zu. Über ihn wird gesprochen. Aber gut ist, dass so gesprochen wird.

Mit revolutionärem Feuer.

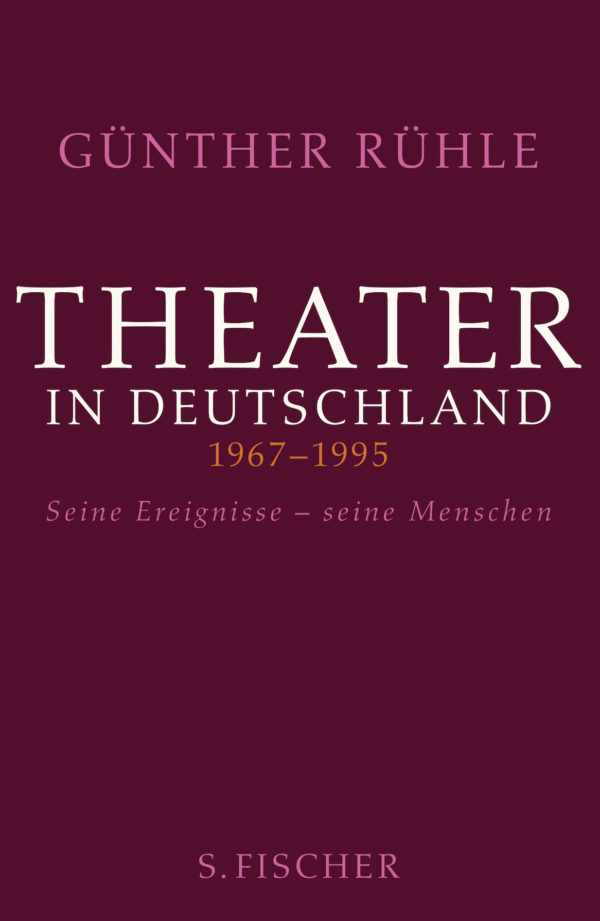

Édouard

Louis, »Wer hat meinen Vater umgebracht«, S. Fischer, 77 Seiten, 16

Euro.

Lesung auf der Lit.Cologne: 28. März 2019, Volksbühne am Rudolfplatz Köln