»Träume«, der Gewinner des Goldenen Bären, ist nur ein Film von dreien, die der Norweger Dag Johan Haugerud innerhalb Jahresfrist gedreht und zusammengefasst hat unter der Überschrift Oslo Stories. Die beiden anderen heißen »Sehnsucht« und »Liebe« – die Titel ließen sich beinahe untereinander tauschen.

Ein uraltes Motiv der Literaturgeschichte lautet: Der Verführer war das Buch. Über das Lesen treffen sich die Liebenden, initiiert, vermittelt, angeregt, entflammt durch das Medium. Wer liebt, möchte erzählen und erzählt bekommen vom Fühlen und dem Traum vom Fühlen. Liebe ist auch die Sprache der Liebe, das Sprechen über die Liebe.

Johanne (Ella Øverbye) schreibt auf, was sie erlebt hat beziehungsweise was die Vorstellung ihr davon eingibt. Um es mitzuteilen: ihrer Großmutter und ihrer Mutter, die es wiederum in ihren auch spezifisch generationsgeprägten und programmierten Herz-Hirn-Maschinen verarbeiten. Liebe besteht nicht im zeitlosen Raum, sie bleibt nicht in der von aller Welt isolierten »Minnegrotte«, wie schon das mittelalterliche Epos über Tristan und Isolde wusste.

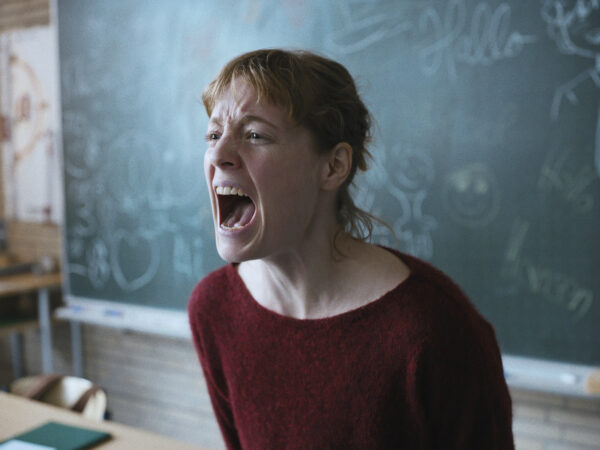

Im Gymnasium verliebt Johanne sich in ihre neue Lehrerin, die – um einen Buchstaben verändert – Johanna (Selome Emnetu) heißt, Künstlerin ist und insofern eine Sonderrolle an der Schule einnimmt. Für sie ist es »wie ein Sturz von einer Klippe«. Bei Johanna zuhause erhält die 16-Jährige Strickunterricht und spürt, dass ihre zarte Regung erwidert wird, wie sehr, bleibt im Ungefähren. Alles ordnet sich Johannes Zeichensystem zu: Jede Geste, jeder Blick, jede Äußerung der geliebten Person summiert sich zum Code und macht sie zur Projektionsfläche des eigenen Wünschens und Begehrens.

Das skandinavische Kino hat einen Ahnherrn, obwohl der eigentlich viel mehr ist, nämlich der Godfather des Weltkinos: der vielleicht größte Bescheidwisser über die Seele und ihre Helldunkelzonen seit Sigmund Freud. Ingmar Bergman hat von »Persona« über »Szenen einer Ehe« bis »Fanny und Alexander« den nie ganz auszuforschenden Kontinent des Emotionalen, Erotischen und Psychologischen erkundet und lässt uns daran teilnehmen. Der diesjährige Gewinner des Goldenen Bären für »Drømmer« (»Träume«) ist der 1964 in Norwegen geborene Regisseur, Romanautor und Bibliothekar Dag Johan Haugerud, und man wird vermuten dürfen, dass er das Werk seines schwedischen Kollegen kennt. Wobei sich bei ihm Bergmans Tiefenbohrungen überraschend zu verbinden scheinen mit den wie gewichtslosen Filmen des Franzosen Eric Rohmer. Haugerud komponiert mit leichter Hand alle drei Filme in Dur, so dass sie hell, heiter, luftig, unbeschwert offen erscheinen.

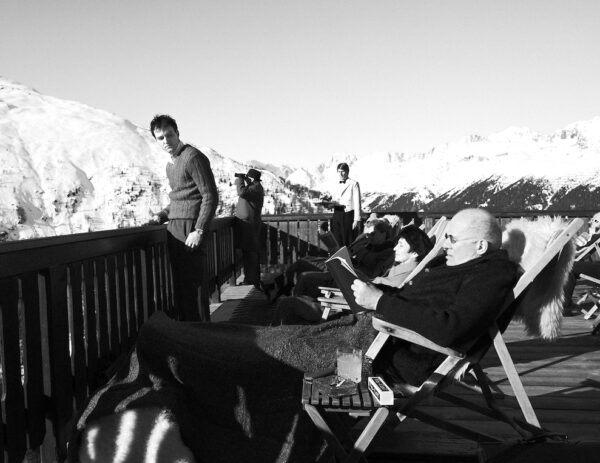

»Träume« ist der Mittelteil der Trilogie »Oslo Stories«, deren zwei sie umklammernde Teile »Sehnsucht« (im Original: »Sex«) und »Liebe« heißen – alle kurz hintereinander entstanden und Variationen der Irritationen darüber, was Glück meinen kann. In »Sehnsucht« werden zwei mittelalte Schornsteinfeger, Kollegen und Freunde (Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr) in ihren heteronormativen Männerrollen unsicher, unter anderem verursacht durch die Träume des einen, in denen David Bowie als geschlechtlich uneindeutiger Katalysator auftritt. Wie befreiend es sein kann, »Liebe« sich entfesseln zu lassen, erlebt die ebenfalls nicht mehr junge Ärztin Marianne (Andrea Braein Hovig), als sie auf einer Fähre den empathischen schwulen Krankenpfleger Tor (Tayo Cittadella Jacobsen) trifft, der sie an der Intimität seiner sexuellen Kontakte teilhaben lässt. Sprechen kann etwas lösen, auslösen, erlösen.

Zurück zur Jüngsten, zu Johanne. Sie bringt ihre Begegnung mit Johanna zu Papier, reflektierend, sublimierend, idealisierend, was auch immer. Und teilt die Aufzeichnungen mit der Großmutter, die Schriftstellerin ist und sie wiederum ihrer Tochter, Johannes Mutter, anvertraut. Das Erlebte – oder Imaginierte – findet bei beiden Frauen Widerhall und erfüllt sie mit Stolz und Vorurteil, Sorge und Schrecken. Die Großmutter erzählt von ihren Affären mit Männern, vom Erfüllten und Unerfüllten. Johannes Mutter erinnert sich etwa daran, dass ihre Begeisterung als Teenager für Jennifer Beals in »Flashdance« durch die Bemerkungen der Älteren brüsk gebrochen worden sei. Was tun mit Johannes Liebestext, der sich naturgemäß zwischen Ermächtigung und Entmachtung bewegt? Ihn in den Kokon von Literaturtheorie einbinden, ihn als Autofiktion begreifen, ihn einfach publizieren?

Die Intensität der ersten Liebe ist letztlich nicht hinterfragbar – dass sie sich queer äußert, hat in »Träume« und für Johanne keine erhebliche Bedeutung, sie liebt die Person, nicht deren Geschlecht. Johanne transferiert sie in ihre Fantasie, die sich eine eigene (literarisch-künstlerische) Wahrheit und den Realismus des Herzens schafft. Ihre Stimme aus dem Off und die Kamera, die ihre Perspektive einnimmt, verstärken noch den subjektiven Charakter des Erzählten. Dass dies mit der Tatsächlichkeit der nach Gesetz und Verbot denkenden und handelnden und sich in Erregungsspiralen bewegenden Erwachsenenwelt kollidiert und etwas Schönes in etwas womöglich Verantwortungsloses und Schlimmes umwandelt und Beschädigungen bei Allen hinterlässt, ist die schmerzvolle Erkenntnis. Sprechen kann auch etwas kaputt machen. ****

»Liebe«, seit 17. April

»Träume«, Start: 8. Mai

»Sehnsucht«, Start: 22. Mai